「弥生時代」の発見 弥生町遺跡 の商品レビュー

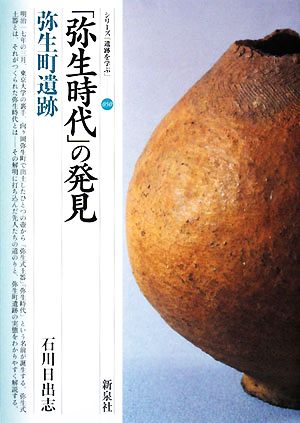

表紙のこの壺が、明治17年(1884年)3月1日、有坂鉊蔵、坪井正五郎、白井光太郎により向ヶ岡弥生町で発見された。弥生の時期に出土したからではなく、弥生町で発見されたので、弥生式土器と命名される。実に、私の大好きな弥生時代は、800年間とも1200年間とも言われているけど、学問的...

表紙のこの壺が、明治17年(1884年)3月1日、有坂鉊蔵、坪井正五郎、白井光太郎により向ヶ岡弥生町で発見された。弥生の時期に出土したからではなく、弥生町で発見されたので、弥生式土器と命名される。実に、私の大好きな弥生時代は、800年間とも1200年間とも言われているけど、学問的には、発見されてまだ134年しか経っていない「若い学問」なのである。この年末年始、東京弥生坂を訪れ、最近見つかった弥生二丁目遺跡などを見学したばかりだったので、とても興味深い本だった。 この時代が「弥生時代」となるまでに、初めて知ったことが多々あった。実は出土地域はまだ確定していない。弥生坂から少し左に入った東京大学を上に臨む崖の辺りは、その1地点。有力なのは、弥生町を通って根津神社へ行く途中の崖の辺り。或いはサトウハチロー宅跡のあった辺り。面白いのは、どうやらそれを囲んだ地域が、環濠で囲まれていたらしいということである。 さらっと書いているが、きちんと土器編年で調べ直すと、この弥生時代土器第1号は、弥生町式土器から外れて前野町式土器に入り、古墳時代に区分されてしまうらしい。弥生時代ファンにとってはショックな事実である。 また、モースが大森貝塚を発掘して7年後の発見ということもあって、この壺がキチンと評価されるのは、実に数十年を経なくてはならなかった。明治時代の考古学史を読むと、学問の成立の危うさがよくわかる。現代の情報学、生物遺伝学、或いは様々なフロンティア学問の未来の課題も見えてくる。 2018年1月読了

Posted by

- 1