ゆるす言葉 の商品レビュー

「ゆるす」言葉という題名と著者が「ダライ・ラマ」であるので、読み始めました。 チベットをチベットの人のものとしてあげたいものです。 私が毎日拝んでいる言葉「生きとし生けるものが全て幸せになりますように」は、ダライ・ラマの言葉だったような気がします。 この言葉を唱えるようにしてから...

「ゆるす」言葉という題名と著者が「ダライ・ラマ」であるので、読み始めました。 チベットをチベットの人のものとしてあげたいものです。 私が毎日拝んでいる言葉「生きとし生けるものが全て幸せになりますように」は、ダライ・ラマの言葉だったような気がします。 この言葉を唱えるようにしてから、人生が良い方向に動き出した気がします。

Posted by

宗教の考えで、ブータンでは亡くなった人の体は、切り刻んで鳥の餌にするという所は、写真を載せるのはどうかと思った。衝撃的すぎる。ダライ・ラマの言葉が平和的なのに・・・。

Posted by

言葉にすると嘘臭く陳腐に感じ、言葉の限界を思い知らされます。それでも目に見える物にすがろうとする自分が嫌になりました。 ゆるす、とはとらわれない事だとも思いました。

Posted by

尊敬する方からいただきました。 『ゆるしの気持ちを身につければ その記憶にまつわる負の感情だけを 心から手放すことができるのです。 ゆるしとは「相手を無罪放免にする手段」ではなく 「自分を自由にする手段」です。』(本文より) 毎晩祈りを捧げ、懺悔していても、過去の出来事に知らず...

尊敬する方からいただきました。 『ゆるしの気持ちを身につければ その記憶にまつわる負の感情だけを 心から手放すことができるのです。 ゆるしとは「相手を無罪放免にする手段」ではなく 「自分を自由にする手段」です。』(本文より) 毎晩祈りを捧げ、懺悔していても、過去の出来事に知らず知らずに拘っています。 言葉の一つ一つが心に沁みます。 チベットに行ってみたくなりました。

Posted by

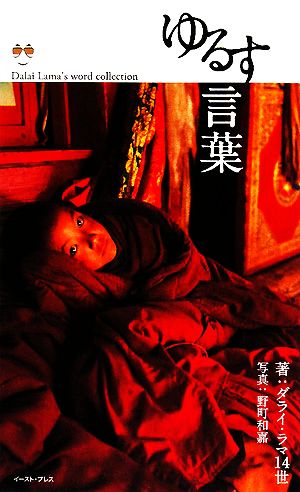

ダライ・ラマ14世の言葉が、チベットの写真とを背景にして紹介されているもの。 彼とガンジーのイメージが重なるのは、大まかな意味で同じ仏教思想に属しているからかと思っていましたが、ダライ・ラマは意識的に、ガンジーから「非暴力」思想を受け継いだそうです。 ガンジーのように菜食主義者だ...

ダライ・ラマ14世の言葉が、チベットの写真とを背景にして紹介されているもの。 彼とガンジーのイメージが重なるのは、大まかな意味で同じ仏教思想に属しているからかと思っていましたが、ダライ・ラマは意識的に、ガンジーから「非暴力」思想を受け継いだそうです。 ガンジーのように菜食主義者だったが、肝炎になったため、肉も食べるようになったとのこと。 チベット仏教は、かなり密教めいた独自の性質をもつものですが、ダライ・ラマは常に万人にわかりやすい言葉を発しているため、抵抗感なく親しめます。 1959年にラサを脱出してから一度もチベットに戻れていない彼。 中国のチベット迫害に心を痛めながらも、非暴力を徹底させている、その静かな抗議が報われる日が来ることを祈るばかり。 彼は「反中国的で独立を目指しているわけではなく、中国の一部としてとどまりたい。それによって経済的な発展を得られるから」と言っていますが、中国の全体主義は、その独自性を許さないものなのでしょうか。 フビライ・ハンがチベット仏教の熱心な信者だったため、元に支配されてからも、チベットは独自の進化を遂げたということを初めて知りました。 また、ハインリッヒ・ハラー原作の映画「セブン・イヤーズ・イン・チベット」を観ましたが、実話だったということも。 彼は19歳の時に北京で毛沢東から「宗教は毒だ」と言われて戦慄を覚えたそうです。 この時点ですでに、相容れない対立が予想されていたのでしょう。 厳寒の厳しいチベットで貧しくもつましい生活を送る人々の写真が掲載されていますが、その中に鳥のために少女の遺体を切り刻む写真があって、ショックを受けました。 チベットは今でも鳥葬が行われている地方ですが、ただ遺体を置くわけではなく、鳥がつつきやすいように遺体を解体しておくものだったとは。 静かに耐え続ける民と、彼らの平和を訴え続けるダライ・ラマ。 メッセージ性が強く、わかりやすい本ですが、タンカやナーランダといった専門用語が、説明なしに登場したため、よくわかりませんでした。 ダライ・ラマ法王日本代表部という機関もあることを知りました。 思ったよりも孤独な宗教、援護者のいない地方というわけではないようです。 パンチェン・ラマ10世の転生者といわれ、目下行方不明とされるニマ少年の消息は、どうなったのでしょうね。

Posted by

ダライ・ラマ14世の名言集で、「ゆるし」をテーマにしている。書かれている事は、とてもシンプルで、どこかで聞いた事のあるものばかりだが、彼の言葉として聞くと、一言一言に納得してしまう。 ゆるしとは「相手を無罪方面にする手段」ではなく、「自分を自由にする手段」です。 この一文が特...

ダライ・ラマ14世の名言集で、「ゆるし」をテーマにしている。書かれている事は、とてもシンプルで、どこかで聞いた事のあるものばかりだが、彼の言葉として聞くと、一言一言に納得してしまう。 ゆるしとは「相手を無罪方面にする手段」ではなく、「自分を自由にする手段」です。 この一文が特に重かった。ほんと「ゆるし」とは、永遠不変のテーマだと思わされる。 またこの本のもう一つの目玉は、野町和嘉氏による写真が沢山使われている事。写真には、チベットの風景とそこで暮らす人々が収められている。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ダライ・ラマの言葉はありがたい言葉の一言である。 目から鱗の言葉が幾つもあった。 だだ後半部分が、ちょっと宗教的意味合いが強く、少し残念である。

Posted by

心を穏やかにしてくれるチベットの大自然の風景や、厳しい自然の中で生きる人々の真剣な表情の写真が、ダライ・ラマ14世の言葉といっしょに紹介されています。 「ゆるしとは『相手を無罪放免にする手段』ではなく、『自分を自由にする手段』です」「愛、許し、思いやりにより、私たちはさらなる...

心を穏やかにしてくれるチベットの大自然の風景や、厳しい自然の中で生きる人々の真剣な表情の写真が、ダライ・ラマ14世の言葉といっしょに紹介されています。 「ゆるしとは『相手を無罪放免にする手段』ではなく、『自分を自由にする手段』です」「愛、許し、思いやりにより、私たちはさらなる希望と決意を手にし、より明るい未来に向かって進むことができます。怒りや憎しみに負けてしまえば、道に迷い、苦痛に満ちた人生を送ることになってしまいます」など、「ゆるす」ことの大切さがしみじみと身にしみてくる本です。旅先での静かな時間をともに過ごすのにもおすすめです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ゆるしの気持ちを身につければ、 その記憶にまつわる負の感情だけを 心から手放すことができるのです。 ゆるしとは「相手を無罪放免にする手段」ではなく、 「自分を自由にする手段」です。 (P6) 愛、ゆるし、思いやりにより、 私たちはさらなる希望と決意を手にし、 より明るい未来に向かって進むことができます。 怒りや憎しみに負けてしまえば、道に迷い、 苦痛に満ちた人生を送ることになってしまいます。 (P8)

Posted by

- 1

- 2