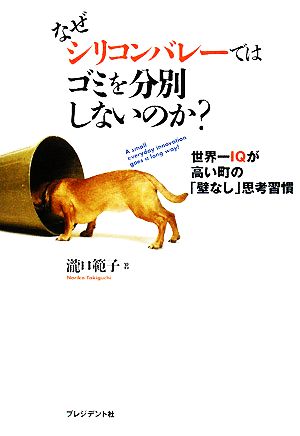

なぜシリコンバレーではゴミを分別しないのか? の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

テクノロジー界の第一人者エスター・ダイソンの「これからは人々のクリエイティビティー」が一斉に花開くが、それを金にするのは難しい」という論説。彼女は、ターゲット広告に金をたくさん出せるものが勝ち、そしてコンテンツが無償(タダ)になる一方、それにまつわるサービスが金儲けのプラットフォームになるだろうと予測している。120304

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

シリコンバレーの人たちの思考法や行動様式が学べると思ったら、シリコンバレー在住の人のコラム集だった。 ・未来的思考 ・最先端ベンチャーほどアメリカ人比率が低い ・緊急時に備えたグーグルの行動様式とそのクオリティ ・スタンドアップミーティング −「昨日やったこと」「今日やること」「今日のチャレンジはなにか」20分くらいの短時間で7〜8人が毎日やる ・グーグルの女帝マリッサ・メイヤー ースクリーン2つのMTG、パワポと議事録のスライド シリコンバレーってどんなところか知りたい人にはいいがそれ以外の人にはタイトル負けするかもしれない。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

シリコンバレーのあり方が描かれている。 またそこで生まれるテクノロジーが社会のあり方を大きく変えていってる、変えるだろう話短いがたくさん乗っている。 世界を変えようとしている人たちの話を読んでワクワクしたし、自分もそうなりたい、努力しなくてはと思った。 一方で、2008にでた本なのでiphoneやandroidの話などに関しては古かった。まあそれだけ技術の進歩、社会のありかたなどがものすごいスピードで変化しているのだと思う。 以下、タイトルの答え ちなみにシリコンバレーがごみを分別しないのは、市民の意識が低いのではなく、機械がごみをわけたほうが、便利だし、資源ごみの回収率もあがるため、そのような機械がつくったかららしいです。日本の美徳、意識にたよってやるとういうものとは違った合理主義的な考え方です。どちらがいいかはしりませんが。自分は楽なほうがいいです。

Posted by

私も購読しているブログ「シリコンバレー通信」で有名な瀧口範子さんの書。 シリコンバレー在住を生かしたIT業界、業界著名人のご当地情報といった趣。具体的に何かを得るという内容では無いが、なぜシリコンバレーが世界中の頭脳を集めるのか、Google、Appleなどの企業、そして創業者た...

私も購読しているブログ「シリコンバレー通信」で有名な瀧口範子さんの書。 シリコンバレー在住を生かしたIT業界、業界著名人のご当地情報といった趣。具体的に何かを得るという内容では無いが、なぜシリコンバレーが世界中の頭脳を集めるのか、Google、Appleなどの企業、そして創業者たちがアメリカ西海岸の人々にとってどのような存在なのか、興味深い情報がコラムとして沢山ちりばめられています。 仕事で西海岸のベンチャー、IT大手企業と協業をしているので、彼らと付き合う上での知識としてとても参考になりました。

Posted by

筆者の著書が読みたくて、図書館で借りてみた。 シリコンバレーに住んでいる筆者が感じたことをコラムでまとめた物を綴った物。郷に入っては郷に従えな感じで捉えていて読み飽きない。 ただ彼女の持論が余り見えないと所がちょっと物足りないかも。他の著書を読んでみたい。

Posted by

開始:20080716、完了:20080716 シリコンバレー在住のジャーナリストのブログをまとめた本。シリコンバレーでの話題を取り上げ、1つ1つの話は面白いが、全体的なまとまりはない。ブログということもあり、タイムリーな話題が多いため時間が経つと面白くなくなるかも。以下、気に...

開始:20080716、完了:20080716 シリコンバレー在住のジャーナリストのブログをまとめた本。シリコンバレーでの話題を取り上げ、1つ1つの話は面白いが、全体的なまとまりはない。ブログということもあり、タイムリーな話題が多いため時間が経つと面白くなくなるかも。以下、気になった言葉。「ダ・ヴィンチ」、遠隔手術技術から生まれた副産物、低侵襲性の手術。少しアイデアが出るとラピッドプロトタイピング。P&Gチーフイノベーションオフィサーがいる。スタンフォード大学にDsuku-ru .製品開発やサービス開発のシミュレーションをやっている。さまざまなバックグランドの人たちで。世の中の社会的、文化的ニーズを読み取って、これまでにないイノベーションを起こさせる頭脳を鍛えることがDスクールの最終的な目的。イノベーションを方法論化できるか。PARCのラジョウ、いまや「アイデア」「資金」「開発」はひとつの国になくてはならないものではなく世界に分散している。セマンティックウェブに目をつけているのは生物化学領域の研究者。新薬開発で用いられている。ゴミは市民に努力を強いる代わりに、機械で効率化をはかってしまおうという、アメリカ合理主義的なやりかた。パロアルトの「一緒くた」方式。何でもかんでも巨大ゴミ箱に放り込めばいい。いくらいれてもいっぱいにならない。ヤフーのミーティング、報告にはルール。各人が発表するのは、「昨日やったこと」「今日やるいこと」「今日のチャレンジは何か」の3項目だけ。これがスタンドアップミーティング、アジャイル(俊敏な)の反対語はウォーターフォール。アジャイルの利点は日々やることが明確になりリスクが小さくスケジュール管理がやりやすくなること。アルビン・トフラー「冨の未来」、プロシューマー、消費者が自身がモノを生み出す。100ドルラップトップ。オープン・イノベーション。技術革新や医療確信をオープンなネットワークの力を用いて行おうというもの。「イノセンティブ」というサイトはR&D関連の技能やアイデアをインターネットを通じて世界の科学者から募ろうとしている。「コラボラティブ・ドラッグディスカバリー」というサイトは新薬開発のデータベースを公開して、商用および社会貢献を目的とする創薬のプロセスを効率化しようとしている。ディグ(Digg.com)。ニュースからユーザがいいと思ったものをコメントをつけて投稿。メディアの民主化。やる前は何でも難しく見えるけれども、一度やってしまえばかなりのことが把握できるようになる。実際にやることで得られる「経験知」のあり方はやっぱりすごい。シリコンバレーにシリアルアントレプレナーが多いのはこのせい。グーグル、ホームレスに電話を提供、でも元から無料であるものを声高に無料と叫ぶのはどうかと思う。セールスフォースはSaaSの旗手。CEOのマーク・ベニオフ。googleはトラフィックが多いということは自分のアイデアをすぐにたくさんのユーザに使って試してもらえる。グーグルが会社としてフォーカスしているのはイノベーション以外の何ものでもない。グーグルの女帝、マリッサ・メイヤー。経験よりも知性を重視せよ、完璧を求めるのではなくイノベーションを続けよ、社内政治ではなくデータを使え、クリエイティビティは束縛されるのが好き、ダメになりそうなプロジェクトは殺してはいけない、変形させよ。グーグルはインターネットのインフラ屋、マイクロソフトはパソコンとデジタル家電/デバイスの配線屋として第二の勝負ができるかもしれない。ヤフー、38歳のヤンを年寄りよばわり。マイクロソフトのヤフー買収。

Posted by

中国人はSターンで、インド人はUターン。そのくらい中国人は身軽で流動性があり、インドのような大量、英語が出来るスタッフを凌駕しようとしている。 ネット上にある無限の知を繋げてアレクサンドリア図書館のようなものを創設しようとしているニュースはほのぼのとする。 最近、シリコンバレーで...

中国人はSターンで、インド人はUターン。そのくらい中国人は身軽で流動性があり、インドのような大量、英語が出来るスタッフを凌駕しようとしている。 ネット上にある無限の知を繋げてアレクサンドリア図書館のようなものを創設しようとしているニュースはほのぼのとする。 最近、シリコンバレーではD-school というビジネス、教育、IT等の学際的な学校が人気があるようだ。

Posted by

いわゆるブログ本。 記事自体は面白く、シリコンバレーのタイムリーなトピックをわかりやすく解説してくれている。 が、しかし、ブログをまとめる以上の付加価値がなく、正直残念な感じ。

Posted by

シリコン・ヴァレー特有の暮らし方について述べた本かと期待したが、米コンピュータ業界のニュース・エッセイ。書籍がゆえの普遍性をどう求めるか。ある時代を切り取る記録以上の視点を、読み取れなかった。ニュース内容に個人的な興味が薄いせいかもしれないが。

Posted by

タイトルの答えは。。 至極さらっとでている シリコンバレーで感じること アメリカの雰囲気 IT業界にいて感じること が書かれたエッセイのような感じだった あー そうなんだぁ と感じながら読む お茶やお酒を交え 著者と会話したような本だった

Posted by

- 1

- 2