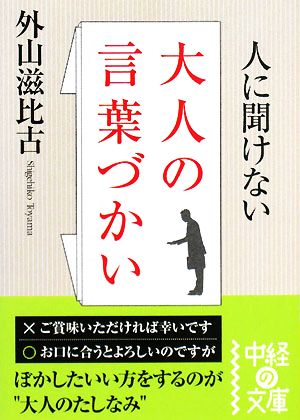

人に聞けない大人の言葉づかい の商品レビュー

2008年出版(外山さん、85歳かー)。 言葉づかいに関するエッセイ集。気楽に読める。 日本語にふさわしいのは横書きではなく縦書きである、という趣旨のエッセイ「立つか、寝るか」がお気に入り。『文字を読むには、視線と直角に交わる線が手がかりになる(p30)』 かつてあるイギリ...

2008年出版(外山さん、85歳かー)。 言葉づかいに関するエッセイ集。気楽に読める。 日本語にふさわしいのは横書きではなく縦書きである、という趣旨のエッセイ「立つか、寝るか」がお気に入り。『文字を読むには、視線と直角に交わる線が手がかりになる(p30)』 かつてあるイギリスの物理学者が日本の物理学の論文に頻出する「であろう」という表現をテーマに、科学に推論表現を使われることのおかしさを指摘するエッセイを書いた。それ以後、科学論文で「であろう」表現は使われなくなったが、これに対し、『「である」と「であろう」は同義表現である。(p88)』と言い切る「「であろう」にこもる心理」も読み応えがある。 エッセイ「年相応に”らしい”ことばを」の冒頭では、イギリスで英語を学んだ日本人がイギリス人と会話した際、そのイギリス人に「女性から英語を習ったでしょう」と看破されて驚く話が紹介されている。英語でも男女の言葉の違いがあるのだということ。女性言葉が日本特有のものだと思っていた(というか、少なくとも英語にはないと思っていた)ため、新鮮に感じられた。 それにしても、言葉遣いがテーマの本のレビューは緊張する…悪文失礼(^^;)

Posted by

改めて、日頃の言葉遣いに気をつけなければならないと感じた. 言葉使いがその人の品位を表す.また、敬語に難しさも再認識。「お」と「ご」の使い分け、「様」と「殿」の使いわけ、その難しさに興味がわく.そして、日本語の結論が末尾にくる曖昧さが、日本文化の奥ゆかしさに繋がるとの説明が面白か...

改めて、日頃の言葉遣いに気をつけなければならないと感じた. 言葉使いがその人の品位を表す.また、敬語に難しさも再認識。「お」と「ご」の使い分け、「様」と「殿」の使いわけ、その難しさに興味がわく.そして、日本語の結論が末尾にくる曖昧さが、日本文化の奥ゆかしさに繋がるとの説明が面白かった.その例示として、宮沢賢治の詩、「アメニモマケズ、、、」が紹介される。何行も最後に「サウイフモノニ、ワタシハナリタイ」と終わる。有名な詩の最後を初めて知った.

Posted by

Posted by

思考の整理学等で有名な著者であるが、少し古い考え方のイメージがあるが、現代の女子高生の事例を出すなど、読みやすい内容となっている。しかし特に学ぶべきことはあまりなく、読み物としてはOK。

Posted by

「人に聞けない大人の言葉づかい」3 著者 外山滋比古 出版 中経の文庫 p93より引用 “ことばは、われわれが着る衣服のようなものである。 着たきりスズメ、 一つしか着物がないというのはまず例外である。” 英文学者である著者による、 言葉の教養を見につける為の一冊。 言葉の...

「人に聞けない大人の言葉づかい」3 著者 外山滋比古 出版 中経の文庫 p93より引用 “ことばは、われわれが着る衣服のようなものである。 着たきりスズメ、 一つしか着物がないというのはまず例外である。” 英文学者である著者による、 言葉の教養を見につける為の一冊。 言葉の気遣いから敬語の難しさまで、 具体的な話がエッセイのように書かれています。 上記の引用は、 あいまいな言葉のよさを述べた項の中の一文。 相手をうまく立てたり気遣ったりするには、 語彙が豊富なほうが有利なのだろうと思います。 p218のイギリスでの言葉と身分の社会的意義については、 なんだかなという感じです。 他の人が使うか使わないかで左右される上品さには、 それほど重みがないように思います。 ーーーーー

Posted by

「正しい日本語の使い方」といった類の本は、かなり読んできた方だと思う。最近は、読んだことのあるようなことばかりが書かれている本が多く出ているので、この手の本は買わないようにしていたのだけれど、本書は少し毛色が違うな、と感じて読んでみた。 著者は1923年生まれの文学博士。 お年...

「正しい日本語の使い方」といった類の本は、かなり読んできた方だと思う。最近は、読んだことのあるようなことばかりが書かれている本が多く出ているので、この手の本は買わないようにしていたのだけれど、本書は少し毛色が違うな、と感じて読んでみた。 著者は1923年生まれの文学博士。 お年を召した方であるせいなのか、内容は少々古めかしい気がする。 日本語の「謙譲の美学」というものを重視しており、現在では他のビジネス書で好意的に受け取られてはいない「つまらないものですが・・・」といった表現を「日本人の良きところ。自分を低めることによって、相手を高めるということなのだ」と肯定している。 また、日本人の美学としては、はっきりとした物言いを「はしたない」とするところがあり、曖昧にぼかすこと、そしてそれを察すること、そこが大切なのであるとする。 現代の社会では、相手を選んで活用すべき本だと思う。 謙譲の美を求める方々へは、とても有用。 ただ、欧米のビジネス感覚へと傾倒している方々への対応には、使い方を間違えると、よろしくない結果を生むだろう。 美しい日本語が廃れていく・・・と、著者は憂いているようにも思える。 言葉の裏側を読み取り、隠された本意をくみ取る力、それが廃れていくのを嘆いているように思えるのだ。 何もかもをハッキリと表現する必要はないではないか、ぼかした表現、その美しさがわからないのか、と叱られているようでもある。 そればかりが書かれている訳ではなく、電話のかけ方や敬称の使い方、気遣いを上手く表す言葉などにも触れられている。 「正しい言葉遣いの本ならたくさん読んでいるよ」とおっしゃる方にも、お薦めしたい一冊である。新たな視点から、「日本語」を考えるきっかけになる本ではないだろうか。

Posted by

外山滋比古さんの本という点と、「言葉遣い」と言う点から購入しました。読みやすく、気分転換に使用しようと。確かに、「殿」と「様」の違い(P148)とか、「やる」と「あげる」の違い(P143)などの知らないこと・誤った知識に関して知ることが出来たのですが、ここまで色々尊敬語や謙譲語に...

外山滋比古さんの本という点と、「言葉遣い」と言う点から購入しました。読みやすく、気分転換に使用しようと。確かに、「殿」と「様」の違い(P148)とか、「やる」と「あげる」の違い(P143)などの知らないこと・誤った知識に関して知ることが出来たのですが、ここまで色々尊敬語や謙譲語について述べられるのであれば、もう少し「はしがき」において「へりくだった」書き方が必要なのでは?と、感じてしまった。「気楽に読んでいただければありがたい。」にて〆られていますが…。

Posted by

めずらしく1日で読んだ。バイト先の電話研修に先駆けて読んだけど、ちょっとしか役に立たなかった。(電話研修だけに限定してしまうと仕方ないが。) でも「ことば」に対する興味が湧いた。それにしても「敬語」てややこしい… いまの若者とかひとくくりにさせると腹立たしいけど、でも自分自身いま...

めずらしく1日で読んだ。バイト先の電話研修に先駆けて読んだけど、ちょっとしか役に立たなかった。(電話研修だけに限定してしまうと仕方ないが。) でも「ことば」に対する興味が湧いた。それにしても「敬語」てややこしい… いまの若者とかひとくくりにさせると腹立たしいけど、でも自分自身いまの若者に該当する部分もあるなーて思った。なんか悔しい。

Posted by

京都〜東京間の新幹線で読破した。 大声で「叫ぶ」ように議論する大人達が目についた。 言葉づかいを蔑ろにすると、人間の質が下がると感じた。 気をつけよう。

Posted by