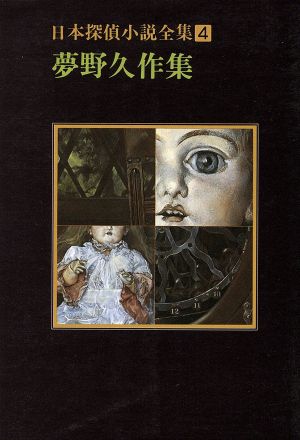

日本探偵小説全集(4) の商品レビュー

日本探偵小説三大奇書…

日本探偵小説三大奇書の一つである「ドグラ・マグラ」を探していた際に出会った本です。ドグラ・マグラを読んだ感想としては、作中で述べられているような考えを、今ならまだしも執筆当時によく色々とまとめてよくもまあこんな話を作ったものだと思いました。

文庫OFF

日本探偵小説全集の第…

日本探偵小説全集の第四巻。短・中・長編、一編ずつ収録されているが、やはり最大の興味は長編「ドグラ・マグラ」にあるだろう。とにかく長く、ミステリ初心者には勧められない。しかし、夢野久作の世界が好きな人にはたまらないだろう。

文庫OFF

カタカナが多く、本当…

カタカナが多く、本当に独特の世界を構築している夢野久作の世界。ドグラ・マグラは読みにくいですが凄いです。

文庫OFF

夢野久作の大作「ドグ…

夢野久作の大作「ドグラ・マグラ」を収録。最早ミステリーの枠に収まりきらないような、狂気と幻想に満ちた恐ろしい奇書。一度はまるとくせになるタイプかも。同時に収録されている短編で、孤島に取り残された兄妹の「瓶詰地獄」は短いながらも強い印象が残る作品です。

文庫OFF

ドグラ・マグラ目当てで購入したものの、そちらは少し合わなかった。 しかし、おまけ程度の認識であった瓶詰の地獄が大変面白かった。

Posted by

収録作品は3編。短編の「瓶詰の地獄」中編の「氷の涯」、そして大長編の「ドグラ・マグラ」です。 正直「瓶詰の地獄」「氷の涯」は「ドクラ・マグラ」のオマケ感も否めませんが、どちらも完成度の高い作品です。特に「瓶詰の地獄」は短い作品で情報の少ない手記形式の作品だからこそ色々と想像...

収録作品は3編。短編の「瓶詰の地獄」中編の「氷の涯」、そして大長編の「ドグラ・マグラ」です。 正直「瓶詰の地獄」「氷の涯」は「ドクラ・マグラ」のオマケ感も否めませんが、どちらも完成度の高い作品です。特に「瓶詰の地獄」は短い作品で情報の少ない手記形式の作品だからこそ色々と想像をさせる作品となっています。 そして「ドグラ・マグラ」。記憶を失った青年が自身が入院している精神病院で自分の正体を探っていく話なのですが… よく「奇書」と言われている作品なのですが、序盤はそんな印象を受けることなくすいすい読んでいったのですが、主人公がとある人物の書類を読み始めるあたりから、徐々にこの本が「奇書」と呼ばれる所以が分かります。 その書類の最初に収録されている「キチガイ地獄外道祭文」。これを延々と読んでいるうちに自分が何を読んでるんだか分からなくなり、さらにそこから延々と語られる精神科医の壮大な実験や計画そして資料。これらがなにも端折られることもなく膨大な量で書かれていて、これを読んでいると、自分も主人公になったように遥か彼方に連れてこられたような感覚になります。さらに精神科医の博士の強烈なキャラも手伝い、いつの間にか幻想と現実、正常と狂気の間をふわふわしているようになるのです。 最後まで読んだものの結局なにがなにやら分かったような分からないまま読み終えてしまったのですが(笑)、それでもこの読んでいる時のあの感覚だけは、忘れがたいものだと思います。

Posted by

作風の幻想的・猟奇的な趣で知られる小説家夢野久作(1889-1936)の作品集、「瓶詰の地獄」(1928年)「氷の涯」(1933年)「ドグラ・マグラ」(1935年)を所収。彼は人間存在そのものに地獄を視る、ぽっかり空いた穴として。なお「ドグラ・マグラ」は、小栗虫太郎『黒死館殺人事...

作風の幻想的・猟奇的な趣で知られる小説家夢野久作(1889-1936)の作品集、「瓶詰の地獄」(1928年)「氷の涯」(1933年)「ドグラ・マグラ」(1935年)を所収。彼は人間存在そのものに地獄を視る、ぽっかり空いた穴として。なお「ドグラ・マグラ」は、小栗虫太郎『黒死館殺人事件』、中井英夫『虚無への供物』と並び、探偵小説三大奇書と称される。 「氷の涯」 疾走というのは、いつも desperate であって、行く宛先の無いものだ。男女二人の終末の後ろ姿には、そうした何処か乾いた美しさがある。 「ドグラ・マグラ」 暗い闇でしか在り得ない人間の生命の在りようをみごとに抉り出して、背筋を冷たくさせる「巻頭歌」。「脳髄は物を考える処に非ず」と主張して、脳髄を思考の主体と見做す唯物的科学を繰返し批判し、全ての細胞に平等に存する意識・欲望・記憶の媒介であるとする「脳髄論」。そこから導出される本作品中最重要の概念である「心理遺伝」。それを更に敷衍してヘッケルの反復説(所謂「個体発生は系統発生を繰り返す」)を下敷きにした作中論文「胎児の夢」曰く、胎児は胎内に於いて、原始生物から天変地異や自然淘汰を経て人類に進化するまで、そして胎児の先祖が両親に到り着くまで生存競争を生き延びる為に犯してきた無数の罪業を夢として反復するという。こうした、明らかに冗長過剰と云っていいほどの疑似科学的・超心理学的な(殆ど神秘学的な)学説の閑文字の奔流に長時間付き合わされ眩惑させられる。これも本作の仕掛けの一つと云えるだろう。 人間存在とは、自己同一性(I=X or I≠X、理性/狂気、現/夢・・・)すら決定不可能な、無間=夢幻地獄そのものであるところの縁の無い空虚であることを、長大なこの作品の機制自体が【示して(≠語って)】いる。物語は、つまり人間の自己意識とは、無限階層の一部でしか在り得ないことを【示して】、宙吊りのまま断ち切られる。 "・・・・・何もかもが胎児の夢なんだ・・・・・・。・・・・・・俺はまだ母親の胎内にいるのだ。こんな恐ろしい「胎児の夢」を見てもがき苦しんでいるのだ・・・・・・。" 作品内で展開されている「脳髄論」は、自然主義的な「脳による自己知」の論理的矛盾を繰り返し指摘しているのだが、自己知という機制そのものに孕まれている不可能性にまで議論が及んでいないのは何とも残念だ。本作品がそれを主題にしたものとなっていれば、論理学の根本問題を文学的虚構で以て再構成させた傑作となったであろう。メタ・フィクションとは、そうしたロゴス(論理・言語・理性・自己意識)に典型的に現れる自己関係的機制に本質的に胚胎している不可能性を剔抉することにこそ、その表現方法としての存在意義があると私は考える。 "・・・・・・「物を考える脳髄」はにんげんの最大の敵である。・・・・・・天地開闢の始め、イーブの知恵の果を喰わせたサタンの蛇が、さらに、そのアダム、イーブの子孫を呪うべく、人間の頭蓋骨の空洞に忍び込んで、トグロを巻いて潜み隠れた・・・・・・それが「物を考える脳髄」の前身である・・・・・・" ここで「物を考える脳髄」という箇所を、「自己知に於ける自己関係的機制」と置き換えれば、私の原罪に対する解釈と近いものになる。

Posted by

掌編「瓶詰の地獄」,長編「氷の涯」, 大長編「ドグラ・マグラ」を収録。 学生時代、母が購入したこの本を読みかけて、 チャカポコ、チャカポコ(笑)の辺りで挫折。 それが何故かある日ふと、 ちゃんと読み直したいと思い立って自ら購入。 面白いけど、つくづく万人向きじゃないな(^^;) ...

掌編「瓶詰の地獄」,長編「氷の涯」, 大長編「ドグラ・マグラ」を収録。 学生時代、母が購入したこの本を読みかけて、 チャカポコ、チャカポコ(笑)の辺りで挫折。 それが何故かある日ふと、 ちゃんと読み直したいと思い立って自ら購入。 面白いけど、つくづく万人向きじゃないな(^^;) でも、読み始めたら途中で投げ出さないで、 頑張って読了しませう。

Posted by

ドグラマグラが読みたかったのだが、角川文庫だと2分冊なので1冊で済む創元の方を読んだのだ。 記憶喪失の男の話なのに一人称で書かれているため、「およ?これは自分のこと???」という錯覚がおきてきて、正直「アブナイ」かも。 途中、主人公が作中で読む資料がそのまま載っているため、主人...

ドグラマグラが読みたかったのだが、角川文庫だと2分冊なので1冊で済む創元の方を読んだのだ。 記憶喪失の男の話なのに一人称で書かれているため、「およ?これは自分のこと???」という錯覚がおきてきて、正直「アブナイ」かも。 途中、主人公が作中で読む資料がそのまま載っているため、主人公が読んでいるのか、自分が読んでいるのか、自分が主人公なのか、なんなのか……… ぐるぐるするよー? おまけに最初の一文と最後の一文が同じときたもんだ。 読むときはくれぐれもお気を付けて。

Posted by

初めて読んだのは高校の時でした。「瓶詰地獄」「氷の涯」そして「ドグラ・マグラ」と、著者の掌編・中編・長編の一番美味しいところが収録されています。特にやっぱり「ドグラ・マグラ」は日本探偵小説史に燦然と輝く(黒い光ですが)名作だと思います。

Posted by

- 1

- 2