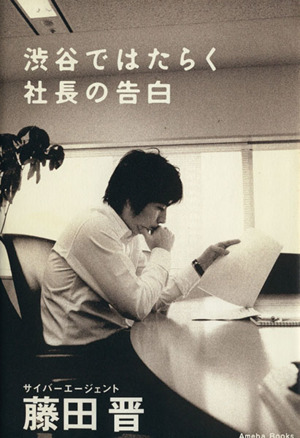

渋谷ではたらく社長の告白 の商品レビュー

感想 まず働いてみる。倒れるまでやってみる。自分の信じた道を突き進むため。振り返る暇はない。仕事と生活のバランス。そんなもの必要ない。

Posted by

泊まり込みでの仕事など熱意が凄い、今ではブラック企業と言われるでしょうが。そして、立ち上げ時から藤田氏を信じてついて来てくれる仲間がいる事は、やはり人を惹きつける魅力があるって事でしょう。我々サラリーマンとはやはり違うと思った。

Posted by

自社の株主と言えども、その意見を全て採り入れていたら、迷走するだけ。自分の信じた道を進むしかないのだ。 私の仕事も似たようなものだと思った。給料が出資、お客さんが株主。そのままだ。彼らも色々と意見を言ってくれるけど、私が彼らを満足させた仕事の大半は、彼らの意見に従ったためではなく...

自社の株主と言えども、その意見を全て採り入れていたら、迷走するだけ。自分の信じた道を進むしかないのだ。 私の仕事も似たようなものだと思った。給料が出資、お客さんが株主。そのままだ。彼らも色々と意見を言ってくれるけど、私が彼らを満足させた仕事の大半は、彼らの意見に従ったためではなく、私が自分の方針を貫いたことによって生まれたものだった、と気づいた。 しかし、ワークライフバランスとかいう言葉とは無縁の仕事人生だなぁ。 大きな仕事を成し遂げるには、やっぱりこのくらい仕事に打ち込む姿勢がないといけないのだろうか。 南場さんの自伝の方が面白かったと感じたのは、南場さんは周囲の人たちの描き方が秀逸だったからかも。

Posted by

同年代のトップランナーと言ってもいい経営者。華やかなだけでなく、人の何倍も働いて、苦悩もしてきたことが分かる。

Posted by

サイバーエージェントが急成長した理由がよく理解できました。藤田社長の「最初に大きな目標を立てたら、現時点でできることを懸命にやる」という姿勢が好きです。 具体的なビジネスプランがなくても、とにかくやることが大切であると実感しました。

Posted by

経営者ってこんなに大変なんだ。 こんなにも会社への思いが強いんだ。 周囲の人の声って時として当てにならない。それに翻弄されてはいけない。本当の意味で、最後に頼れるのは自分自身である。 大きな目標を掲げてそれに向かって突き進む。直感でまず行動してしまって後から考える。

Posted by

*藤田さんと堀江さんってそういう繋がりだったんだ *そして圧倒的努力。自分との比較で落ち込む *会社に泊まったりすることが良いとは思わないけど、事業成長に対して向き合おうぜ

Posted by

ベンチャースピリットを芽生えさせてくれた本を再読した。 この数年の間に忘れかけてた「想い」が蘇った。 人生、生かされるか、それとも、生きるか。 この本は生きるためのエネルギーを体の根底から湧き上がらせるバイブルのようなもの。

Posted by

今やIT企業を代表するサイバーエージェント社長の起業物語。麻雀に明け暮れた学生時代から飛び込み営業のアルバイト、就職したベンチャー企業での上司や仲間への裏切り、ゼロからの起業、ホリエモンや三木谷社長との出会い、史上最年少上場、ITバブルの崩壊、、、まるで小説を読んでいるかのような...

今やIT企業を代表するサイバーエージェント社長の起業物語。麻雀に明け暮れた学生時代から飛び込み営業のアルバイト、就職したベンチャー企業での上司や仲間への裏切り、ゼロからの起業、ホリエモンや三木谷社長との出会い、史上最年少上場、ITバブルの崩壊、、、まるで小説を読んでいるかのような波瀾万丈なその生き方に共通しているのは、常に前を向いて走り続ける姿勢。起業を目指す人はもちろん、そうじゃない若者にもぜひ読んで欲しい一冊です!⇒ http://shinmaga.com/2015/12/07/post-170/

Posted by

2015/04/18 孫さんの起業変遷とは打って変わって、まずは飛び込んでみる事の重要性が感じられた。綿密にリサーチして、徹底的に勝てる見込みを見出し、そこに投資するというよりは、今目の前にあることに全力で取り組み、その上で見えるものがある。といった感じだった。人間味にあふれた社...

2015/04/18 孫さんの起業変遷とは打って変わって、まずは飛び込んでみる事の重要性が感じられた。綿密にリサーチして、徹底的に勝てる見込みを見出し、そこに投資するというよりは、今目の前にあることに全力で取り組み、その上で見えるものがある。といった感じだった。人間味にあふれた社長であり、それが伝わって来る。初めから決して完璧な人間、すごい人間ではないが、それが今の若者のベンチャー精神を掻き立てるものにもなっているのだろう。ベンチャー時代の立役者である。紆余曲折を経て今のサイバーがあるのだと、平凡な経験では21世紀を代表する会社は作れないのだなあ。

Posted by