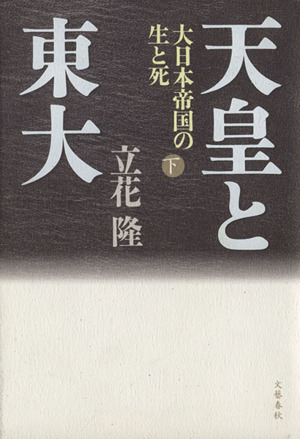

天皇と東大(下) の商品レビュー

大正デモクラシーの反動もあってか、昭和10年代の日本が、ファナティックな天皇中心主義者の言説や行動によって、軍部のみならず国民全体も巻き込んで、狂ったように戦争へと突き進んでいく過程は、またいつかそんなことが起こるかもしれないという計り知れない恐れを感じる。 歴史をきちんと学ぶこ...

大正デモクラシーの反動もあってか、昭和10年代の日本が、ファナティックな天皇中心主義者の言説や行動によって、軍部のみならず国民全体も巻き込んで、狂ったように戦争へと突き進んでいく過程は、またいつかそんなことが起こるかもしれないという計り知れない恐れを感じる。 歴史をきちんと学ぶことは、わたしたちが「いつか来た道」を再び辿ることがないようにするためにも、とても大切なことなのだ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

非常に重い気持ちで読了。宗教ないし宗教的なものと政治権力とが結合した時の恐怖、さらに、それがテロと結合した時の恐怖を、本書は十二分に認識させる。しかも、この情勢の行き着く先が、日米の力量差(アメリカの消費水準を15%強切り下げるだけで、日本の7倍以上の戦費を捻出できる)を陸軍幹部が認識していたのに開戦に突き進んだということであれば、救いようがない。以上を踏まえ「昭和16年夏の敗戦」「それでも日本人は戦争を選んだ」を再読してみたい。なお、南原繁東大総長の戦後直後の「東大新聞」原稿は心から感動。2005年刊。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

上下2巻で、各巻700ページにも及ぶ大作を読了し、満足感に浸っている。戦前、戦後を通じて、我が国日本に対して教授たちの果たした役割を詳細に綴っている。我が国の歴史を振り返るのに有意義な本であった。何かが見えてきつつあるような気がする。昭和初期の時代の本を読んで、もう少し当時の世相と戦争に向かっていった歴史の必然について勉強して見ようと思う。

Posted by

続き。 滝川事件における当局の理由ははっきりせず。最終的には滝川をマルキストとしているが、彼の主義はそうではない。 昭和8年から15年にかけて、原理日本を通じて蓑田胸喜は国体護持的な発言により社会的影響を強め、著名人をやり玉に挙げる。社会に決定的な影響を与えた。 美濃部の当局から...

続き。 滝川事件における当局の理由ははっきりせず。最終的には滝川をマルキストとしているが、彼の主義はそうではない。 昭和8年から15年にかけて、原理日本を通じて蓑田胸喜は国体護持的な発言により社会的影響を強め、著名人をやり玉に挙げる。社会に決定的な影響を与えた。 美濃部の当局からの処分は機関説に対してではなく、詔勅批判の部分だけだ。機関説自体を対象とすると、ほとんどの学者が処分されてしまう。 組織内に秘密の組織を持ち侵食していく、というのは、大衆運動における組織乗っ取り戦法。 昭和10年代の東大経済学部は3系統有り。一つはマルクス派(大内派)、反マルクスとして国家主義者(土方派)と自由派(河合派)。 蓑田は東大教授を標的にしていた。津田左右吉も対象とされた。 平賀東大粛学は経済部の派閥抗争を止めるためにやった。 「内密にしてくれ」との依頼に対しては「その希望に添うことはできない」とはっきり言う。 田中耕太郎は平賀粛学時の主導者で、後に相当非難されるが、そのすごい批判に耐え、辞職しなかった。 会議ではただひたすら聞き、耐え、決して自ら辞めると言わず、相手からそのたくましさを感心された。 河合栄治郎は日本の敗戦を予想し、戦後日本のためには有罪となった方が戦後活動しやすいと考えていた。

Posted by

昭和初期から敗戦までの日本国内におけるパラダイムを捉えた本としては最高峰の内容でした。 田中卓の師匠でもあり特効や玉砕の精神的指導者であった平泉澄の名前など本書において初めて知り、改めて戦前の社会や思想を知るための知識が増えた。

Posted by

そっかー。あの「英語教育大論争」の平泉渉の父ちゃんが「皇国史観」の平泉澄だったのか。「国粋」の反動としての理念のなき「国際化」! 実に分かりやすい構図。 「妄想」親子のために国民は振り回されるばかり。

Posted by

- 1