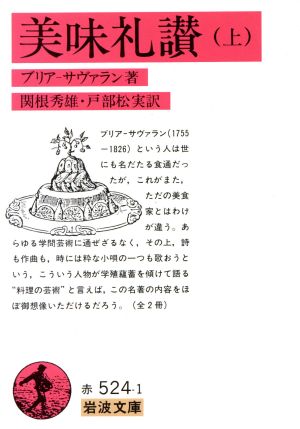

美味礼讃(上) の商品レビュー

執筆当時の様々な美味…

執筆当時の様々な美味しい料理を紹介した本。読んでいるだけで何かが食べたくなってきます。

文庫OFF

博学な美食家の食にまつわるいろいろな話が詰まっている。時には夢や死もそこで語られる。フランス料理をメインに扱っている。米国にも滞在した著者のいろいろな視点、学問や芸術が凡人の書ではないことがわかった。消化についても詳しい。食は芸術なり。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

生きるために欠かせないもののひとつ。それは食べ物。この”食べる”ということに無常の楽しみを見出す人々が、本書の言う、グルマンディーズである。 生物の歴史の中で、こういった存在が現れたのは一つの奇跡だと思う。本来はそれが自分にとって危険であるか否かを識別するものであった道具としての味覚を、それを楽しませるための手段を追求するというのだから。生きるためには無駄なことにエネルギーを注げるだけの段階に、人間が到達したということなのだろう。上巻では、サヴァランの味覚理論とグルマン礼賛にほとんどのページが割かれている。 本文中からは軽い印象を受けるサヴァランだが、解説によれば、波乱万丈の人生を送っているらしい。そういった長い流転生活が、彼に祖国の料理に対する畏敬の念を生じさせ、グルマン礼賛へとつながって行ったのだと思う。 彼の理論はほとんど彼の経験にのみ依存しているため、その科学的正当性にはかなり疑問が持たれるが、当時の時代背景を探るには格好の作品だと思う。

Posted by

ガストロノミーとは何か、食事の楽しみ方について教えてくれる食の哲学書 考えながら読むし、内容が難しいのでなかなか先に進まないけれど、 読み終わった時には食事からシアワセを感じることができるようになると思うので、がんばって読みました。 ささやかな食事であっても、食材や食べる人に思...

ガストロノミーとは何か、食事の楽しみ方について教えてくれる食の哲学書 考えながら読むし、内容が難しいのでなかなか先に進まないけれど、 読み終わった時には食事からシアワセを感じることができるようになると思うので、がんばって読みました。 ささやかな食事であっても、食材や食べる人に思いを込めて作った料理をいただくことが美食だとか、決して贅沢な食事を進めている訳ではないところに魅かれます。 食事は生まれてから死ぬまで欠かすことができない物だから、みんなが知っておくべき考え方だと思うし、人生が豊かになるように思う。

Posted by

食に対するこだわりがもうハンパじゃない!それはもう、書かれた文章から情熱が、台所で燃えさかる火にじりじりと焼かれた七面鳥から溢れ出す肉汁のように、とめどなく輝きを放ちながら、読んでるこちら側に押し寄せて来るんです。ただ、翻訳されてからだいぶ時間が経ってしまっているので、ちょっとな...

食に対するこだわりがもうハンパじゃない!それはもう、書かれた文章から情熱が、台所で燃えさかる火にじりじりと焼かれた七面鳥から溢れ出す肉汁のように、とめどなく輝きを放ちながら、読んでるこちら側に押し寄せて来るんです。ただ、翻訳されてからだいぶ時間が経ってしまっているので、ちょっとなぁっと思う部分もあるので、新訳・改訳が出てほしい感じです。

Posted by

サバヴァラン教授の感性の豊かさよ。 食品への考察だけでなく、渇きなどの生理現象、はたまた世界の終わりまで(!!)教授の人柄が想像できる一冊。

Posted by

よく知られた食に関するアフォリズムが序文にある。珈琲について、いれかたは「デュベロワ式」が良いと。(110319)

Posted by

200年も前にこんなご馳走を食べていたんだね〜。読むだけでメタボになりそう。七面鳥のトリュフ詰めを食べてみたい。

Posted by

184年前の1826年2月2日に70歳で没したフランスの法律家・政治家。 そんな本職よりも、食通ぶりをひけらかした、というか、表むきは原題の『味覚の生理学、あるいは超越的美食学をめぐる瞑想録 文科学の会員である一教授によりパリの食通たちに捧げられる理論的、歴史的、時事的著述』と...

184年前の1826年2月2日に70歳で没したフランスの法律家・政治家。 そんな本職よりも、食通ぶりをひけらかした、というか、表むきは原題の『味覚の生理学、あるいは超越的美食学をめぐる瞑想録 文科学の会員である一教授によりパリの食通たちに捧げられる理論的、歴史的、時事的著述』という書名に示されるように、きわめて真面目な食の考察の本ですが、なるほど食べることはいかにも人間にとって大切な行為であることには間違いないのですが、限りなく美味しいものを食べたいがために、今さっき食べた物を吐いてまでも次の食べ物を口に入れるという、その神経がどうしても理解できません。 そこには、お金に糸目をつけないブルジョアジーの異常な食の感覚、倒錯した食べることに取り憑かれた人という姿が垣間見られると思いますが、でも1825年に書かれて未だに読み継がれているほど、たしかに希代の奇書ではありますが、読んで面白くなくはありません。 何より、食べることの楽しさとその飽くなき追求をトコトン開陳してくれる、その徹底ぶりに多いに感心させられ、そして、あの有名な、 「普段なにを食べているか教えてごらん、どんな人だか当ててみせよう」とか、 「新しい星を発見するよりも新しい料理を発見するほうが人間を幸せにするものだ」などというアフォリズムがとても光って面白く、食を通して人間や社会の本質まで省察した本で、やっぱり単なる食通自慢の本ではなさそうです。

Posted by

伝説の美食家、ブリア=サバランによる料理のための研究書。 ものものしい言い方が面白い。 上下巻

Posted by

- 1

- 2