円朝芝居噺 夫婦幽霊 の商品レビュー

ストーリーの展開が、まるでノンフィクションのようで、楽しめた。 速記録の解読と考察、それに夫婦幽霊の筋立てが入り交じり、読者を先へ先へと誘う。

Posted by

伝説の噺家円朝の未発表演目「夫婦幽霊」がとある国文の研究者の遺品の中から見つかり、はたして偽書か本物かを検証するという流れ。 この小説のほとんどは「円朝でございまする」から始まるこの「夫婦幽霊」が占めている。ところどころで入るしゃれた訳注、最初からメタな感じ、途中で幽霊のごとく出...

伝説の噺家円朝の未発表演目「夫婦幽霊」がとある国文の研究者の遺品の中から見つかり、はたして偽書か本物かを検証するという流れ。 この小説のほとんどは「円朝でございまする」から始まるこの「夫婦幽霊」が占めている。ところどころで入るしゃれた訳注、最初からメタな感じ、途中で幽霊のごとく出現する、その当時にはなかったはずの速記記号など。 円朝とのエピソードはあらゆる作家の(というほどでもないかな)随筆や日記から出てくるのですが、有名どころだと芥川龍之介があげられる。 この作品でも最後に芥川と円朝の倅との共同作品ではないかなぁというやんわりとした落とし方をしている。 結局偽書か本物か、著者の予測通り芥川と円朝倅の共同作品なのかは結論付けられていない。 でも流れ的に、この作品自体がとってもきれいな「奉教人の死」の本歌取りというやつじゃなかろうか。 つまり「夫婦幽霊」自体が「奉教人の死」の『れげんたおうれあ』的なね。 「抱擁」といい、辻原さんやっぱり好きです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

いつか誰か(久世さんだったろうか?)の書評で見かけて気になっていた作品。 丸善で文庫化して平積みされているのを見て、図書館で借りてみた。 筆者が親戚を通じて受け持ちかけられた「反故」と記された古紙の束。そこには田鎖式という今は途絶えかけた速記で記された三遊亭円朝晩年の未発表作品という可能性が出てきた。 筆者は古本屋の店主には何食わぬ顔で「これも故人の供養・・・」と呟きながら反故束を手に入れ、伝を辿り田鎖式の継承者と連絡を取ると円朝の「翻訳」にとりかかることにする。 その外題こそ「夫婦幽霊」 安政の大地震に際に隠されたとある殺人事件と大金を巡る、男と女の血なまぐさい事件を取り扱った、円朝得意の幽霊噺なのである。 物語は毎夜毎夜、円朝が安政の大地震当時の自分を振り返りながら(なんと、円朝その人も物語の重要な登場人物なのである!)事件の核心に迫っていくという時代ものであり、ミステリーであり、捕り物という落語の魅力てんこ盛りの作品だ。 「口述筆記」ではなく「口演速記」な分、その描写は生々しく躍動感にあふれている。 当時の日本といえば言文一致運動は起こりつつあったがまだまだ生硬な文章語しかひねり出せていなかった。 この背景を考えると彼は言葉の魔術師であり、日本語の文章語の成立に円朝の落語が欠かせなかったという指摘はなるほど、とうなづける。更に日本語の文章語の完成は落語、漢文両方に素養があった漱石の登場を待たねばならないらしいのだがそれはまた別の噺。 金、殺人、幽霊、と生臭い話ながら円朝の滑らかな口上で聞いていると不思議と恐ろしい気はせずどんどん先を知りたくなるから実際の高座はもっと興奮に包まれていたことだろう。 各夜の終わりには訳者の注釈という頁が設けられ、落語や時代背景について不案内な読者への説明が施されている。 そこには筆者の推理なども含まれ「反故の来歴」についてもぽつりぽつりと自体が判明してくる。 そして「円朝噺」自体の翻訳が終了すると「ではこの速記を遺したのは誰なのか?」というもうひとつの疑問が残る。 それについては筆者の推察が光りひとつの結論が導き出され、各夜の注釈が実は大きな複線であった事が判明しする、という非常に凝ったつくりになっている。 口演速記は速記されたものを改めて翻訳するというひと手間加わるため、「録音テープ起し」とは若干異なるものらしい。 なぜなら速記には一人称がひとつしかないため英語の"I"を日本語に翻訳するのと同様に「私」と訳すか俺、ボク、あたしなどと訳すかは翻訳者その人の力量の委ねられるからだ。 速記した本人ならばなるほど円朝その人の言葉をそのまま元に復元することもできようが、当然のことながら速記者本人はもう何十年と前に儚くなっているし、田鎖式自体が風前の灯であるのだという状況を考えるとこの発見はまさに奇跡の発見だったといえるのだ。 現実と創作、作中作(この場合は作中噺?)どこまでが本当でどこまでが創作なのか、幽霊噺のように曖昧な部分が更に謎を呼ぶすばらしい仕掛けが施されている。 これ映像化したらものすごく知的好奇心を刺激する文芸ミステリになりそうな予感がする。 普通に高座に掛けてくれたら聴いてみたいし、こんなにワクワクする作品は滅多にない気がする。 ちょうど宮部の『ぼんくら』『日暮し』を読んで深川の同心の話なんぞにどっぷり浸かっていたもんだからすんなり物語りの世界に入ることが出来た。 ああ、面白かった!

Posted by

いや、これはおもしろい。 落語中興の祖として知られ、また数々の人情噺・怪談噺を創作した三遊亭円朝に、実は人知れぬ噺がもう1作あった、という設定。この速記が見つかったところから物語が始まり、その内容、ひいては『夫婦幽霊』と題されたこの落語の創作の秘密にスリリングに迫っていく。 フ...

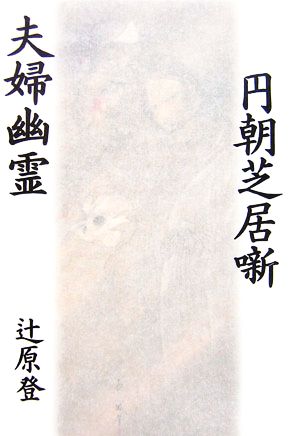

いや、これはおもしろい。 落語中興の祖として知られ、また数々の人情噺・怪談噺を創作した三遊亭円朝に、実は人知れぬ噺がもう1作あった、という設定。この速記が見つかったところから物語が始まり、その内容、ひいては『夫婦幽霊』と題されたこの落語の創作の秘密にスリリングに迫っていく。 フィクションなのだがノンフィクション仕立て。 円朝が生きた時代や、円朝の名声を高めるのに大きな役割を果たした速記、出版事情とお上の検閲についての丁寧な描写は、本作に重厚な説得力を与えている。 語り手が作者自身となっており、また、作中の円朝が作ったとされる落語の中にも円朝が登場する凝った作り。雑誌に掲載されたものだが、掲載時に読むとまた一段とスリリングだったのかもしれない。 これだけ練れた作品にするまでに、どれだけの史料にあたったのだろう。すばらしいの一言。 *円朝は幽霊画のコレクションでも知られているが、本作では、その中の「夫婦幽霊図」がうまく盛り込まれている。カバー絵にあるが、ちょっとぼかしてある。装幀としてはそれでいいのかもしれないが、はっきり見えず、ちょっとじれったい。 ちくま学芸文庫『幽霊名画集』(辻惟雄監修)には、この絵を含め、円朝コレクションが多く収録されているので、興味のある方はどうぞ。 *円朝の落語って、幽霊が出てくる怪談でも、「いやー、でもやっぱり一番怖いのは生きてる人間だよなー」と思わせる感じ。作中の落語には、そんな雰囲気がよく出ていたような。ただ、濡れ場の描写が直截的すぎて、ちょっと違和感があった、かな。 *辻原登といえば、『花はさくら木』もおもしろかった。こちらも史実に空想を巧みに織り込んだ展開。

Posted by

いつもながらワクワクさせられてしまう辻原登さんの本。本当に物語を紡ぐ力量のある人だなと、またまた感心させられる。幻の円朝の怪談噺と創作秘話。落語を「速記」という技法を用いて記号に置き換え、さらに円朝の語り口で文章化する口述筆記ならぬ口演筆記。速記者=翻訳者であるということの面白さ...

いつもながらワクワクさせられてしまう辻原登さんの本。本当に物語を紡ぐ力量のある人だなと、またまた感心させられる。幻の円朝の怪談噺と創作秘話。落語を「速記」という技法を用いて記号に置き換え、さらに円朝の語り口で文章化する口述筆記ならぬ口演筆記。速記者=翻訳者であるということの面白さ。芝居噺の新鮮な内容。極めつけは、円朝の息子の消息とあの芥川龍之介との微妙な絡みと後日談まで推測の域を出ないのだろうが、興味の尽きない世界を堪能できた。

Posted by

三遊亭円朝、最晩年の幻の落語『夫婦幽霊』の原稿発見!? というところから、この話は始まる。 落語と速記の切っても切れない関係と、それを土台にした幻の落語発見という舞台設定が、とてもワクワク感を誘う。 原稿の中身も、落語の軽快な語り口がそのまま生きていて、とても楽しかった。 こ...

三遊亭円朝、最晩年の幻の落語『夫婦幽霊』の原稿発見!? というところから、この話は始まる。 落語と速記の切っても切れない関係と、それを土台にした幻の落語発見という舞台設定が、とてもワクワク感を誘う。 原稿の中身も、落語の軽快な語り口がそのまま生きていて、とても楽しかった。 これは、舞台設定を含めて本当に楽しい作品だと思う!

Posted by

名人円朝さんは自ら噺を創作され、高座にかけて、さらに本にされていたそうです。記録する機械のない時代。速記によって。 虚と実が くるり くるり・・推理小説のような ミステリーのようなとても面白く読みました。 谷中全生庵にも いつの日か行ってみなくては。

Posted by

この本は、著者が、ひょんなことから速記記号で書かれた古い原稿を手に入れたことから始まります。 三遊亭圓朝が活躍した幕末から明治、テレビもラジオもテープレコーダーもなかった時代、落語を楽しむには、寄席小屋に足を運んでライブで聴くしかありませんでした。 そこで、考え出されたのが速記...

この本は、著者が、ひょんなことから速記記号で書かれた古い原稿を手に入れたことから始まります。 三遊亭圓朝が活躍した幕末から明治、テレビもラジオもテープレコーダーもなかった時代、落語を楽しむには、寄席小屋に足を運んでライブで聴くしかありませんでした。 そこで、考え出されたのが速記本。落語を速記で書き写し、更に文字に置き換え、新聞に連載されることで、寄席に行けない地方の人達も、圓朝の落語を楽しめるようになったのです。 ちなみに、二葉亭四迷が発表した口語体の小説「浮雲」は、圓朝の速記本から着想したそうです。 速記原稿を見て、圓朝の落語だと直感した著者は、早速、原稿の翻訳を専門家に依頼。はたして、その原稿は、圓朝作「夫婦幽霊」でした。 しかし、この速記原稿には、二つの大きな「謎」があります。 一つは、圓朝の口演録に、この速記原稿の日時のものが無いこと。 それから、圓朝存命中には存在しなかった速記記号が「幽霊のように」混ざっていること。 偽書の可能性がありますが、著者は、圓朝の息子の朝太郎と、彼の知り合いだった芥川龍之介が、圓朝の死後に共同で制作したのではないかと推理しています。 さてさて「夫婦幽霊」の内容は・・・・・。 所々、原稿が抜け落ちて、「・・・・・」になっている箇所もありますが、幕府の御金蔵から盗み出した四千両をめぐって、三組の夫婦の欲望が絡み合う筋立てなんかは、いかにも圓朝らしいし、鐘の音なんかの情景描写が効果的に使われているのもそれっぽい。 凄味があったのは、関係者を殺し、「完全犯罪」を成し遂げて、四千両を独り占めした藤十郎が、漠とした不安に苛まれたときの心理描写。これが芥川龍之介の手が入ったためと言われれば、それはそれで納得です。 息子の朝太郎は放蕩者で、圓朝が死ぬまで、二人が打ち解けることはなかったそうです。 朝太郎も、関東大震災以来、行方不明となりましたが、もし、この速記原稿が朝太郎作であったら、落語の「双蝶々雪の子別れ」のラストシーンを彷彿とさせるようで、私は涙してしまうのです。

Posted by

「円朝が声で語り、若林と酒井が速記した速記符号をつぎに文字に変換する。……その原稿が、さらに報知新聞の記者によって読める日本語の文章に整えられる。しかるのち、円朝のもとに届けられ、彼が読み、推敲する。つまり著者校である。(p14)」「さて、菊治は深川組の棟梁ですから、陣頭指揮で寝...

「円朝が声で語り、若林と酒井が速記した速記符号をつぎに文字に変換する。……その原稿が、さらに報知新聞の記者によって読める日本語の文章に整えられる。しかるのち、円朝のもとに届けられ、彼が読み、推敲する。つまり著者校である。(p14)」「さて、菊治は深川組の棟梁ですから、陣頭指揮で寝るひまもありません。焼ける、壊す、そのあとの仕事は建築職人の本番。大災害も商売のうち、すぐ有卦に入ります。火消の助っ人、人命救助、瓦礫の撤去などはその仕込み仕事のようなものでございます。(p90)」「 円朝についてほとんど知らなかった私でも(「真景累ヶ淵」や「牡丹灯籠」は歌舞伎で見たけど)、新たに速記本が見つかり解読されるくだりはわくわくしてしまう。その甦った落語「夫婦幽霊」といい、それについた注釈といい、凝りに凝っているので、知らなかったら本当に円朝作と信じてしまうだろうが、最後のオチがまた洒落ている。心底感心した。

Posted by

話半分くらいまで、本当に速記が出てきたんだ〜と信じていた。いやあ、発見までの話といい、注釈や・・・(速記が読めない又は音曲が入っていた)の行といい、円朝の話といい、愉しめました。

Posted by

- 1