中年記 の商品レビュー

文学とは概念であって、実在しないのかもしれない 現象なのかもしれない。実在でないことは、文学のわからない人、文学を認めない人がいる。およそ文学というものに藩王しないそういう人もやはり優れた知性に恵まれていることが少なくない。 文学を深く知るには、まず元の形をはっきりさせなくてはな...

文学とは概念であって、実在しないのかもしれない 現象なのかもしれない。実在でないことは、文学のわからない人、文学を認めない人がいる。およそ文学というものに藩王しないそういう人もやはり優れた知性に恵まれていることが少なくない。 文学を深く知るには、まず元の形をはっきりさせなくてはならない。文学とは200年前に西欧で登場した概念である。 人間も常に意識しなくとも、必ず受ける情報をゆがめて、あるいは修正、加工して受け取る。それを他人に伝えるときはさらに新たな変化を加える。 語学の勉強をしていると、ものの見方がふつうの人と違ってくるのに気づく。 わかりにくいことを理解するには解釈が不可欠であるけど、母国語ではその力を鍛えることは困難である。

Posted by

外山滋比古さんは英文学者でぼくの好きな著者の一人なのだが、この本によれば実は一度も留学をしたことがないし、アメリカやイギリスにも行ったことがないらしい。そのせいか、氏の関心は作家論などよりむしろ文学評論に向かい、日本に根付き自らの頭で考えることで次々と斬新なアイディアを生みだし『...

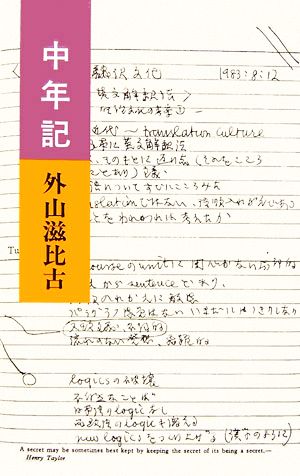

外山滋比古さんは英文学者でぼくの好きな著者の一人なのだが、この本によれば実は一度も留学をしたことがないし、アメリカやイギリスにも行ったことがないらしい。そのせいか、氏の関心は作家論などよりむしろ文学評論に向かい、日本に根付き自らの頭で考えることで次々と斬新なアイディアを生みだし『修辞的残像』『近代読者論』『異本論』などの名著を生んだ。「読者論」は編集者に「読書論」ではないかと言われたほどで、今では多くの人の関心をもつテーマになっているが、当時としてはそういう発想が一般になかったのだろう。(もっとも吉川幸次郎の『元雑劇の研究』とか前田愛の『近代読者の成立?』のように、その視点から書かれた本はある)一方、氏の独自性を育てたのは『英語青年』という歴史ある雑誌の編集を12年にもわたって続けたことである。そこで氏が直面した問題は、いかにすれば読者の興味を引きつけられるかという問題である。そんな氏だが、最初から人を引きつける文章が書けたわけではなく、苦しんだ時代があったというのは凡人には救いのことばだ。みんな努力して少しでも人に読ませる文章を書けるようになるのだと思う。この本は、氏がロングセラー、ベストセラーを生み出してきたその舞台裏を、そのアイディアを書き付けるメモ、ノートの紹介を含めわたしたちに明かせてくれている。

Posted by

- 1