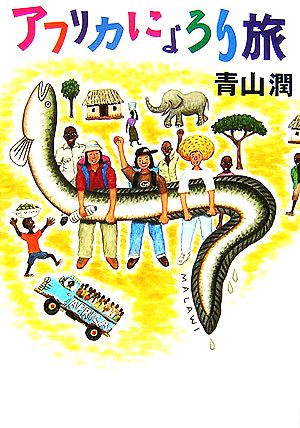

アフリカにょろり旅 の商品レビュー

先日みた新聞コラムに三部作の最新刊のことが掲載されていて、この著作を知った。 いやはや、研究者の駆け出しの頃というのは、いろいろおもしろエピソードがあるというのは噂にきいたことがあるが。この方の語り口なのか、人柄なのだろう。過酷な旅のエピソードがどれもこれも、おもろいねん。そし...

先日みた新聞コラムに三部作の最新刊のことが掲載されていて、この著作を知った。 いやはや、研究者の駆け出しの頃というのは、いろいろおもしろエピソードがあるというのは噂にきいたことがあるが。この方の語り口なのか、人柄なのだろう。過酷な旅のエピソードがどれもこれも、おもろいねん。そして、構成がとっても良くできている。きっと取捨選択や推敲も絶妙なんだと思う。

Posted by

ウナギの研究者のハードなアフリカ探訪記。そもそもウナギが何種類いるのか知りませんでしたが、17種類と結構少ない数なんですね。その中の一種類を入手する為にかなり壮絶な旅をしています。おちゃらけて書いていますが死ななくて良かったねというレベルです。僕レベルでもウナギの産卵場所を探すた...

ウナギの研究者のハードなアフリカ探訪記。そもそもウナギが何種類いるのか知りませんでしたが、17種類と結構少ない数なんですね。その中の一種類を入手する為にかなり壮絶な旅をしています。おちゃらけて書いていますが死ななくて良かったねというレベルです。僕レベルでもウナギの産卵場所を探すために研究を重ねて、マリアナ海溝の中で産卵している事が分かったという事を知識として知っていますが、それを発見したのが筆者の師匠である教授なんですね。その教授は学会の為に帰らなくてはいけないので、弟子2人だけでディープアフリカを駆けずり回る姿は相当に困難だったんだろうなと想像に難くありません。

Posted by

面白くて一気に読んだ!アフリカの宿やトイレ事情。忘れていたけどそうだった!と。「ん」で始まらない食べ物だ!と喜ぶ俊君。分かる分かる。地獄のようなカオスのバスでの移動。写真が欲しかった。ウナギの! ブログに旅行記含め→http://zazamusi.blog103.fc2.com/...

面白くて一気に読んだ!アフリカの宿やトイレ事情。忘れていたけどそうだった!と。「ん」で始まらない食べ物だ!と喜ぶ俊君。分かる分かる。地獄のようなカオスのバスでの移動。写真が欲しかった。ウナギの! ブログに旅行記含め→http://zazamusi.blog103.fc2.com/blog-entry-131.html

Posted by

東京大学の研究者が、ウナギを求めてアフリカの奥地を旅した壮絶なサバイバル紀行文。東京大学海洋研究所・行動生態研究室は、「ウナギグループ」として世界にその名を知られている。ウナギを食うのはそれこそ「日本の文化」だと思うが、その生態は謎に包まれている。淡水魚として知られてはいるが、...

東京大学の研究者が、ウナギを求めてアフリカの奥地を旅した壮絶なサバイバル紀行文。東京大学海洋研究所・行動生態研究室は、「ウナギグループ」として世界にその名を知られている。ウナギを食うのはそれこそ「日本の文化」だと思うが、その生態は謎に包まれている。淡水魚として知られてはいるが、実は海で産卵して川へのぼってくる魚であり、日本のウナギは2000kmも離れたグアム島近くの深海で産卵しているという。(この事実を突き止めたのも著者所属のグループ) 現在地球上に生息するウナギは前18種類。この19種類を集めた研究機関は、当時まだなかった。著者は世界中からウナギを集めまくり、とうとう最後の1種、アフリカに生息する「ラビアータ」を手に入れるため、アフリカへと飛んだのだが……。 熱暑、昆虫、マラリアや住血吸虫の危険など、ほんとーに過酷な旅なのだが……彼らは人跡未踏の地に行ったわけではなく、アフリカの人たちが暮らしているところへ行って「うなぎない?」「あれば高く買うよ」「探してきてよ」「自分で釣っちゃうよ」とやってたわけで。あらためて、アフリカの人々のたくましさと、日本人の温室育ちっぷりに感心できる(著者自身がそーいうふーに書いている)話ではある。 単純に読み物としておもしろい。字組もゆるやかで、適度にルビもふられていて、中学生くらいから読めるのではないか。

Posted by

何年か前に、東大の研究所が太平洋でのうなぎの産卵場所を特定したというニュースを聞いたときに、へぇ~と思ってはいた。でもそれがこんな苦心惨憺の試行錯誤の結果だったとは! 著者が「自分たちは探検家じゃないんだから」と述べているくだりがあるけれど、辺境探検にちょっと近いものがあるような...

何年か前に、東大の研究所が太平洋でのうなぎの産卵場所を特定したというニュースを聞いたときに、へぇ~と思ってはいた。でもそれがこんな苦心惨憺の試行錯誤の結果だったとは! 著者が「自分たちは探検家じゃないんだから」と述べているくだりがあるけれど、辺境探検にちょっと近いものがあるような。 東大の研究所なんだからさぞかし資金が潤沢だろうと思いきや、どれだけ長引くかわからないから、という理由でバックパッカーも真っ青のビンボー旅行をする教授とその弟子たち。基本的に皆さん楽天的であるところも辺境探検家と共通している。 アフリカの旅ではお約束の、すさまじい暑さ、蚊なんかの虫攻撃、ホテルの水は出ない、トイレは壮絶な有様、バスは当てにならないなどなど、まあよくやるなあの一言だ。ちょっとめげたりダウンしたりしながらも、「この世界を知りたい!」という気持ちをどこまでも持ち続ける姿がすがすがしい。

Posted by

東京大学海洋研究所の研究者がウナギの謎に迫る話・・・のはずなんだけど、アカデミックな雰囲気がぜんぜんない。徒手空拳でアフリカの奥地をさまよい、じゃがいもの上に座って国境を超え、気温52度で行き倒れそうになったり、マラリアになったり・・・知的冒険ではなくて、正真正銘の物理的な冒険旅...

東京大学海洋研究所の研究者がウナギの謎に迫る話・・・のはずなんだけど、アカデミックな雰囲気がぜんぜんない。徒手空拳でアフリカの奥地をさまよい、じゃがいもの上に座って国境を超え、気温52度で行き倒れそうになったり、マラリアになったり・・・知的冒険ではなくて、正真正銘の物理的な冒険旅行。こういう砂まみれ、泥まみれの研究者や、セールスマンや、技術者が、元気な日本を引っ張ってきたんだなあ、と思った。

Posted by

東京大学海洋研究所の三人が、幻のウナギを探しにアフリカをさ迷う冒険譚。 原田宗典や宮藤官九郎を彷彿とさせるバカまっしぐらなアフリカ生活。 【図書館・初読・3/22読了】

Posted by

アフリカにょろり~。タイトルがいい。 サクサク読めるアフリカの冒険記。目的は旅行じゃなくて、「研究」。「知的好奇心は心の栄養」、だからこそ、辛くとも馬鹿馬鹿しくとも、世界のあちこちでまだまだいろんな冒険が繰り広げられているんだろう。 「誰がなんと言おうと、いつの時代にも、どんな...

アフリカにょろり~。タイトルがいい。 サクサク読めるアフリカの冒険記。目的は旅行じゃなくて、「研究」。「知的好奇心は心の栄養」、だからこそ、辛くとも馬鹿馬鹿しくとも、世界のあちこちでまだまだいろんな冒険が繰り広げられているんだろう。 「誰がなんと言おうと、いつの時代にも、どんな世界にも、やっぱり冒険は必要だよ。」(280)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

東京大学海洋研究所で世界中のウナギの分布と進化を研究している著者がアフリカに幻のウナギをとりに苦労する話。 週刊ブックレビューで紹介され気になっていたが高野秀行さんが推薦していたので読んでみた。 週刊ブックレビューの評者はもう少し調べてから出発すれば良いのにと言っていたが、確かにそういわれても仕方のない箇所もある。 しかし勢いで行かないといけないというという所もあり、この本にはその勢いが描かれている。また研究の内容について一般の人が興味を持っていない場合、理解させるのがほとんど不可能という背景もよく理解できる。 ウナギの研究をするならウナギの餌や温度、競合種など生態学的な地理学的、経済学的、文化的側面なども興味を持てば面白いのに、ある意味専門バカになってしまっており、逆に心地よい。 比較的研究の対象が近いので面白く読んだ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

東大海洋研究所の塚本教授の研究のフィールドワークを描いた作品。 大学院に進学した私は、ある居心地の悪さを感じていた。それは「何も作り出せない生態学研究」への苛立ちだったのかもしれない。…一見なんの役にも立たないようだが、研究活動は立派に人々の心も糧を作り出していた。…人が人である限り、知的好奇心は心の栄養になっていることを知った。

Posted by