清張 闘う作家 の商品レビュー

図書館で借りてきた。 松本清張は最近とみに興味を持ち読み始めている作家だが、その後桐野夏生さんにも興味を持つようになり、まだ幾つかの短編集を読んだきりであり、この作家についての批評を読むには知識が足りず時期尚早かも知れなかった。 所収の文章は平成8年頃から書かれ平成19年にまとめ...

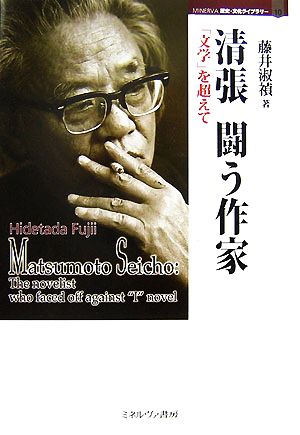

図書館で借りてきた。 松本清張は最近とみに興味を持ち読み始めている作家だが、その後桐野夏生さんにも興味を持つようになり、まだ幾つかの短編集を読んだきりであり、この作家についての批評を読むには知識が足りず時期尚早かも知れなかった。 所収の文章は平成8年頃から書かれ平成19年にまとめて刊行されている。 巻頭の第1章「本流としての清張文学」では、私小説が主軸となった日本近現代文学に対し、夏目漱石から芥川龍之介・菊池寛を経て松本清張に至る系譜こそが「本流」とすべきではないか、とする主旨である。特に「視点操作」「時間操作」を駆使することで必然的に「ミステリー」に向かったとする主張については、ちょっとそれは無理のある論法ではないかと思った。この本には、そういう、どうも無理筋の論理が多くて説得力に欠ける面が否めない。 著者は清張文学をどうしても「ミステリー」の枠内に収めたいようなのだが、私がこれまで読んできた清張の幾つかの短編は、確かに殺人が起きたり結末部分が「推理もの」っぽくはなるものの、トリックより「動機」を核として展開されるディスクールはもっと普遍的に人間学的な文学という印象であり、ミステリーというような小部屋に封じてしまうには惜しいように思う。 しかし「天城越え」が川端康成の『伊豆の踊子』に対抗して・批判的な対峙の姿勢で書かれたとする説には、なるほどそうなのか、と感心した。 本書の「闘う作家」というタイトルは、最初『日本の黒い霧』などのように国内の政治や組織に潜む暗部と闘ったという意味かと思ったらそうではなく、いわゆる「純文学派」に対して、エンターテイメントという「傍流」にポジショニングされてしまった自己の文学世界を巡る「文壇での」闘いのことだった。何をもって「純文学=芸術小説」とするのか、物語性があって面白ければそれは芸術ではないということになるのか、どの部分での熾烈な論争を執拗に繰り広げた清張の姿勢が本書に描かれている。 確かにこの芸術-娯楽という文化的対立の図式は20世紀以降、文学に留まらず重要な主題であり、最近えらく気に入って読んでいる桐野夏生さんもこの問題に激しく反撥している。そういった面や、「理不尽さに敏感で、ただちに『文句』を言い、闘おうとする」部分、確かに松本清張と桐野夏生さんとには共通点があり、私はこの両作家の作品に、異質さを超えて親近性を見いだしているのである。 あの有名な松本清張の風貌はアクが強く不機嫌そうで、確かに気に入らないことにズバズバと切り込んでいきそうな雰囲気に満ちている。 「純文学ではない」ゆえに昭和の「日本文学全集」からは外された清張文学は、しかし、日本の20世紀を代表する作家の一人であることは間違いなく、もう百年経てば芸術-娯楽という狭量な区別はアウフヘーベンされていくのではないかと思っている。現在の日本の小説界はむしろその方向に、自然と向かってきているように思える。一方で、音楽ではブーレーズとかシュトックハウゼンらが芸術音楽のメインストリームであって、20世紀を代表する音楽にビートルズやローリングストーンズやボブ・ディランやマイルス・デイビスなどは絶対に名前を入れたくない、という根強い「教養人」のスノビズムがあって、なかなかに頑固なのである。 本書では、昭和30年代に創刊された雑誌『女性自身』に短編を掲載したり、高度成長期にあって文化的にも大きく変容していった日本国内の状況に合わせて、作品世界を拡大していった清張の姿が浮き彫りにされていて、この点は非常に興味深く感じた。松本清張は圧倒的に「庶民」の側を見つめ続けた作家なのである。 これを読んで、もっともっと松本清張を読みたくなった。

Posted by

- 1