友に捧げる哀歌 の商品レビュー

暗いテーマですが、感…

暗いテーマですが、感動しました。おススメです。

文庫OFF

大学の入学式、心躍る…

大学の入学式、心躍る日に目の前に現れたのは10年前に行方不明になったはずの幼馴染。故郷の村とともにダムの底に沈んだはずの秘密が明るみにでるとき―。哀切漂う物語。

文庫OFF

大学の入学式で十年前…

大学の入学式で十年前に行方不明になった友人とすれ違う。よく似た別人だと思うが気になってしようがない。

文庫OFF

伏線(本線?)が入り乱れていて、頭に入るまでは大変だった。 ーーー 神尾はるかはM大学の新入生。入学式で、幼なじみの浩子によく似た学生とすれ違い、思わず「浩子?」と声をかけてしまった。しかし、その学生が浩子であるはずがない。浩子は十数年前に故郷の村で行方不明になったままなのだ。 ...

伏線(本線?)が入り乱れていて、頭に入るまでは大変だった。 ーーー 神尾はるかはM大学の新入生。入学式で、幼なじみの浩子によく似た学生とすれ違い、思わず「浩子?」と声をかけてしまった。しかし、その学生が浩子であるはずがない。浩子は十数年前に故郷の村で行方不明になったままなのだ。 浩子が行方不明になった時、村の大人たち全員で捜索したが、ついに発見することができなかった。その後、村にはダムが建設されることになり、浩子の失踪の謎とともに村全体が湖の底に沈んでしまったのだーー。 十数年の時を経て、失われた村の秘密が遥かの前に姿を現しはじめる。哀切なサスペンス・ミステリー。

Posted by

神尾はるかはM大学の新入生。入学式で幼なじみの浩子によく似た学生とすれ違い、思わず「浩子?」と声をかけてしまった。 しかし、その学生が浩子であるはずはない。浩子は十数年前に故郷の村で行方不明になったままなのだ。 浩子が行方不明になった時、村の大人たち全員で捜索したが、ついに発見す...

神尾はるかはM大学の新入生。入学式で幼なじみの浩子によく似た学生とすれ違い、思わず「浩子?」と声をかけてしまった。 しかし、その学生が浩子であるはずはない。浩子は十数年前に故郷の村で行方不明になったままなのだ。 浩子が行方不明になった時、村の大人たち全員で捜索したが、ついに発見することができなかった。その後、村にはダムが建設されることになり、浩子の失踪の謎とともに村全体が湖の底に沈んでしまった。 十数年の時を経て、失われた村の秘密がはるかの前に姿を現しはじめる。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

週刊女性への2000年9月からの連載をまとめたものとのこと。 小説として、とてもよい感じでした。 主人公、その両親、2人のお友達。その家族。 いろいろ複雑な事情が見え隠れします。 学校側は最初から複雑そうで、学園長の代理が女性。 生徒と学園長代理という2人の女性を中心に物語が回ります。 学園物の枠にとどまらず、ダムの話や国会議員の話まででてきますが、 社会派小説にならないところが赤川次郎流なのだと感じました。 人間の思いの動きを中心に、映画の台本のように展開する。 赤川次郎の良書100に入る作品だと思いました。

Posted by

分厚めのおはなし。 ダムに沈んだ村・幼い頃に仲良しだった友達の失踪の謎。 赤川次郎さんらしい、読み応えある作品だなぁ。

Posted by

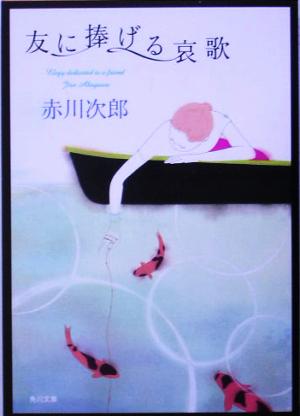

表紙で選んだ。 でも面白くて、すぐ読みきって、どういう話か人に説明して、興奮を伝えてしまった去年の夏の1冊です。

Posted by

「浩子?」 とっくに忘れたはずの幼なじみの名前を スルリと口に出した自分に驚いた。 はるかはM大学の新入生。 その入学式で、幼なじみの浩子そっくりの学生に 思わず声をかけてしまったのだ。 けれどその学生が浩子であるはずがない。 浩子は15年前に故郷の村で 行...

「浩子?」 とっくに忘れたはずの幼なじみの名前を スルリと口に出した自分に驚いた。 はるかはM大学の新入生。 その入学式で、幼なじみの浩子そっくりの学生に 思わず声をかけてしまったのだ。 けれどその学生が浩子であるはずがない。 浩子は15年前に故郷の村で 行方不明になったままなのだ。 そして、その村は浩子失踪の謎と共に ダム建設のため、湖の底に沈んでしまった。 浩子そっくりの学生と出会ったことで はるかは沈んだ村や浩子のことを思い出そうとするが 父と母はなぜか口を閉ざす。 4才だったあの頃、 村で何があったのか。 そして浩子失踪の謎は? そんな感じで王道です(笑

Posted by

相変わらず、赤川次郎さんの本は読みやすいから好きだ。 だが、この本の解説を読んでいて、少し嫌な事を思い出してしまった。 作中に「会話が多い」事を、とある推理文壇の長老から批判をされた事がある〜云々・・・のくだり。 会話の多用の何が悪い。謎解き辻褄合わせの何が悪い。 嗚...

相変わらず、赤川次郎さんの本は読みやすいから好きだ。 だが、この本の解説を読んでいて、少し嫌な事を思い出してしまった。 作中に「会話が多い」事を、とある推理文壇の長老から批判をされた事がある〜云々・・・のくだり。 会話の多用の何が悪い。謎解き辻褄合わせの何が悪い。 嗚呼、胸糞悪。 本格路線で読もうとするからいかんのだ。 回りくどい描写や、無理のある謎解きをする作家は新本格にも本格にもゴロゴロいるじゃないか。 もちろん、私はそれらの作家の作品も読むし、ミステリとして捉えているから好きだ。長老さんの本も、もちろん読んで来たぞ。 次郎さんの作品における軽さは・・・すべて会話が生み出していると言えるのではないだろうか。 何故、次郎さんの本はこんなに売れている? コンスタントに売れ続ける? さらに、新しい年齢層の購読者を掴める? これもこの作家の持ち味とセンスである・・・と、どうして素直に認められないのだろう? 推理文壇の長老さんや・・・。 本に対する感想と言うより、解説に対する感想になってしまった。(苦笑) 解説者の意見には共感出来るので、熱が入ってしまったかもしれないな。 文庫としては少々分厚いが、一気に読めてしまうくらいの勢いがある。 やっぱり私はハッピーエンドが好きだ。 そして、多くを語らない次郎さんの心理描写が好きだ。 自由に想像出来るのだもの・・・。

Posted by

- 1