着物と日本の色 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

新橋の駅前でやっていた、古本市で購入。 夕方の帰路へと勤しむサラリーマンたちが足を止めていた。かなり良いイベントだったように思う。 少し前から日本の伝統色に興味があって、図鑑として手元に置いておきたいなと思い購入。 草木の持つ葉緑素は水に溶けやすいため、単色で緑色となる染料は世界中どこを探してもないらしい。面白いなぁと。 個人的には青を自分のブランドカラーにしているので、日本の伝統色からいくつか選びたいなぁと。 ちなみに住んでいる深川にも色があって、深川鼠というらしい。 なるほど、宮元の法被の色だ。

Posted by

好きなイラストレーターさん(マツオヒロミさん)のお勧め本に弓岡勝美さんの本があったので氏の着物コレクションの本を集めている。赤から始まり金銀まで、様々な和名の色のついた着物が鮮やかに紹介されている。それはもう、豪華絢爛なジャポニズムの世界である。青ひとつ取っても一色ではない。花浅...

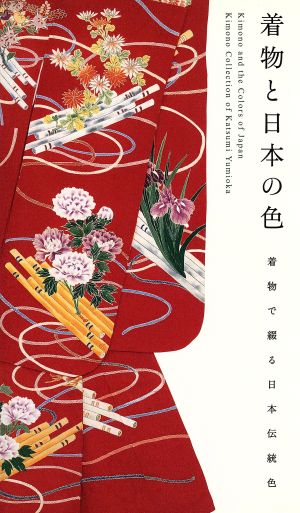

好きなイラストレーターさん(マツオヒロミさん)のお勧め本に弓岡勝美さんの本があったので氏の着物コレクションの本を集めている。赤から始まり金銀まで、様々な和名の色のついた着物が鮮やかに紹介されている。それはもう、豪華絢爛なジャポニズムの世界である。青ひとつ取っても一色ではない。花浅葱、新橋色、紅掛空色…かつての日本人の目には無限の色の世界が広がっていたのだ。精緻な文様も素晴らしく、これが手描きとは畏れ入る。英文解説もついているので、外国人の友人へのプレゼントにもどうでしょう。

Posted by

もくじ:赤―猩猩緋,朱色,緋色,…他、緑―萌葱色,柳色,松葉色,…他、桃―珊瑚色,中紅,鴇色,…他、青―花浅葱,縹色,藍色,…他、茶―雀茶,白茶,栗皮茶,…他、紫―牡丹,深紫,紫紺,…他、黄―東黄,蒸栗色,黄蘗,…他、黒白―漆黒,白・白練,墨色,…他、金銀―金色,銀色,…他、

Posted by

こういう「奇麗な本」はぼーっとして、脳が緩まるので大変良い。 でも、ちょっと文章を読まなくちゃ本当の楽しみには行き着かないのが本書。真の楽しみへ至るまでに、脳が真面目になってしまう。そう、美しくもありためにもなるので、逆にもったいな感じがしてしまったのだった。 ですので星4つで...

こういう「奇麗な本」はぼーっとして、脳が緩まるので大変良い。 でも、ちょっと文章を読まなくちゃ本当の楽しみには行き着かないのが本書。真の楽しみへ至るまでに、脳が真面目になってしまう。そう、美しくもありためにもなるので、逆にもったいな感じがしてしまったのだった。 ですので星4つです。 ただのわがままでした。

Posted by

和の色を着物とともに味わえる良書。色辞典にはない、生きた色がページに広がります。先人の色を装う矜恃が伝わってきます。

Posted by

着物の写真集という感じでしょうか。 色のイメージなどがわきやすいですし 着物やその柄や写真が好きな方にはお勧めですが 辞典的なものを想像してらっしゃる方にはあまり向かないかと思います。

Posted by

全てのページが鮮やかなフルカラー。並ぶ着物も素敵だし、色の和名も眺めているだけで楽しい。同じシリーズで夏着物・子供用・帯の本とあって、そっちも読みたいな。

Posted by

色とりどりの着物、帯との組み合わせ。大胆だったり、繊細だったりする美しい生地。日本人の色彩感覚、美的センスって、本当にすばらしい。

Posted by

着る物ではなく見る物としてのkimono。むしろキモーノ。 載っている帯や着物もだいたいが大奥か成人式か結婚式で見るようなもの。 これをみて和服を着たいとは思わない。色や言葉やデザインや歴史に興味が湧く。 名前とその色合い・染料・使われ方などの一口メモとその英訳が色イメージの布...

着る物ではなく見る物としてのkimono。むしろキモーノ。 載っている帯や着物もだいたいが大奥か成人式か結婚式で見るようなもの。 これをみて和服を着たいとは思わない。色や言葉やデザインや歴史に興味が湧く。 名前とその色合い・染料・使われ方などの一口メモとその英訳が色イメージの布の写真に添えられた簡潔な構成。 色の名前がいちいち美しくて思わず声にしてしまう。目次を読むだけですでに楽しい。でもちょっと目がチカチカする。 色見本と写真と説明文が同じ色とは思えない。(初版で読んだので実際に間違いなのかもしれない。桔梗と黒紅は逆のような気がする)けれど写真の撮り方や印刷の仕方、光、染めたてか幾度も着て洗ったものかなどでどんどん変わっていくだろうし、物自体のイメージによっても名前はかわりそうだ。本来そういうものなのだろう。名付けの細かさと現物のアバウトさのアンバランスが日本的で良い。 今まで文字だけで「知って」いた色たちを見られたのが嬉しい。けっこう誤解していた。名前からくるイメージと違うものもわりとあるので。 足し算の名づけが多いのが面白い。たとえば灰色を含んだら「~鼠」緑を帯びたら「利休~」。その足し方がまた面白い。碧に紅をうっすら重ねたから、僅かに紫がかった青なのに「紅碧(紅掛空色)」とか。名前から色を想像できない。 そうか、橡ってどんぐりだったのか…

Posted by

黒い着物が昔の結婚式に使われていたって頭では知ってたけど、この本を読んで「これなら使っていいに決まってる!」と感じました。見る本

Posted by

- 1

- 2