バートルビー の商品レビュー

バードルビーの身になにがあったのかわからない。何を提案しても「しない方がいいのですが、、」と言うバードルビーに私が最終的に特別な感情を抱けなかったのは、これがフィクションだとわかっていたから、こんな人は存在し得ないと感じたのもあるし、本書にある次の通りの理由も、もしかしたらあるの...

バードルビーの身になにがあったのかわからない。何を提案しても「しない方がいいのですが、、」と言うバードルビーに私が最終的に特別な感情を抱けなかったのは、これがフィクションだとわかっていたから、こんな人は存在し得ないと感じたのもあるし、本書にある次の通りの理由も、もしかしたらあるのかもしれない。 「悲惨を目にしたりすると、ある点までは私たちの最良の情感が呼び覚まされるが、ある特別な事例では、その点を越えてしまって、そうもいかなくなる事がある。そんなことは人間の利己心のせいに決まっているなどと断言するのは間違っている。それはむしろ、いわば過剰な器質性の疾病を治そうとしてもどうすることもできないということによる。」

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

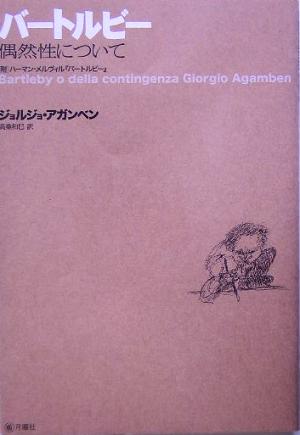

「しないほうがいいのですが(I would prefer not to...)」、そうバートルビーは繰り返す。 あらゆる依頼、申し出、勧告について、彼は執拗に言う。「しないほうがいいのですが」と。 これは「否」でも「然り」でもない。そうしたあらゆる決定の中間である。 なにもしない、ということは、同時になにをもしうる(=潜勢力)ということであり、「しないほうがいい」と可能性を留保することによって、あらゆる可能性が広がり残されることになる。 このことを、日常生活レベルで捉えれば、たとえば極度の優柔不断やニートなどは、何かしらの選択を先延ばしにし、そのことによって可能性の拡がりを残していると考えられる。 しかし、果たしてそれが本当に可能性を残すことになるかは、我々の身体の有限性ひとつを考慮するだけでも、十分に明らかなことであろう。 高桑氏が引用しているドゥルーズは、バートルビーがAを「しないほうがいい」ということに固執することで、Bをするほうがいい「のではない」という状況に陥っていると指摘している。 「彼は一方を拒まなければならなかったが、それによって他方は不可能になってしまった」(P.181) このジレンマこそが、なかなか可能性を留保したまま、現勢力へと移行できない理由である。 なお、本書にはアガンベンの「バートルビー 偶然性について」と、メルヴィルの「バートルビー」、それから訳者でもある高桑和巳の「バートルビーの謎」が収録されている。 「バートルビー」だけを読んでも大変面白いのだが(いじらしいバートルビー!)、アガンベンと高桑和巳の(しばしば難解ではある)文章を読むことによって、より一層理解が深まることであろう。

Posted by

[コメント] 紀伊國屋書店 人文書宣言×ピクウィック合同フェア『小説と思考の繋留――?気づき?の先を想像する』

Posted by

スランプになって書けなくなった作家を「バートルビー症候群」と言うらしい。その症候群名の元になったメルヴィル作の小説が「バートルビー」。法律家のもとで代筆をして働く青年・バートルビーは、何を言っても「○○をしないほうがいいのですが」という暖簾に腕押しの無気力さで押し通す。そしてその...

スランプになって書けなくなった作家を「バートルビー症候群」と言うらしい。その症候群名の元になったメルヴィル作の小説が「バートルビー」。法律家のもとで代筆をして働く青年・バートルビーは、何を言っても「○○をしないほうがいいのですが」という暖簾に腕押しの無気力さで押し通す。そしてその言葉ゆえに自分で自分を縛っていく。その一貫した言動は寓話的でもあり、哲学的でもある。メルヴィルって面白い小説を書くんだな。と初めて知った。 巻頭のアガンベンの評論は、哲学と宗教の固有名詞が頻出でちんぷんかんぷんだからナナメ読みしたけど、それは読まずとも、メルヴィル作の「バートルビー」という、まるで現代にもいるようなひとりの青年についてのお話を読んでみるだけでも価値がある。

Posted by

- 1