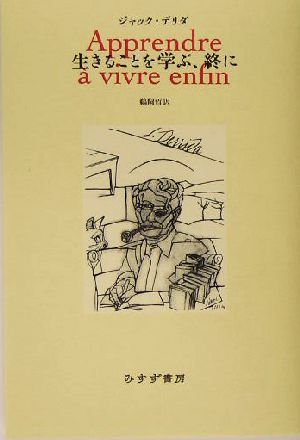

生きることを学ぶ、終に の商品レビュー

重大な病に際したJacques Derrida最後のメッセージ。 生と死、同世代の思想家たち、差異化、応答責任、エクリチュール、ユダヤ、ヨーロッパ、大学、生の肯定としての”脱構築”など、身近な対談の中に、氏がその強靭な知性で問い続けた主題が網羅されている。 ここから、氏の著作...

重大な病に際したJacques Derrida最後のメッセージ。 生と死、同世代の思想家たち、差異化、応答責任、エクリチュール、ユダヤ、ヨーロッパ、大学、生の肯定としての”脱構築”など、身近な対談の中に、氏がその強靭な知性で問い続けた主題が網羅されている。 ここから、氏の著作がほんとうに”読まれ”はじめるということか。ならば、それをなす責任が私たちにはある。 対談者、訳者をはじめ氏の理解者たちを通して、その言葉に触れることができることに感謝。

Posted by

デリダの最後のインタビュー。死を明確に意識しつつ、生を強く意思する。が、やっぱり、哲学的な遺書、お別れのメッセージか。 他の著作にくらべれば、相当に明快。個人としてのあり方の倫理性や政治性が明確にでている。 とはいえ、そこはやっぱりデリダで、簡単という訳ではない。 で...

デリダの最後のインタビュー。死を明確に意識しつつ、生を強く意思する。が、やっぱり、哲学的な遺書、お別れのメッセージか。 他の著作にくらべれば、相当に明快。個人としてのあり方の倫理性や政治性が明確にでている。 とはいえ、そこはやっぱりデリダで、簡単という訳ではない。 でも、わけ分からないなりにデリダも何冊かよんでれば、それなりに読めるようになってくるのが、怖い。 訳者の鵜飼さんのあとがきがとてもよい。本はわけ分からないけど、デリダって、とっても良い人だったわけね。

Posted by

J・D「 私が明日の大学と呼ぶのは、養成学校であってはならず、教育が、大学という概念そのものにかみこまれている使命を引き受けることを前提するもののことです。それはヨーロッパの、比較的近代の概念であり、大学に、真なるものの探求を、無条件に組織することを命じてきました。すなわち、ど...

J・D「 私が明日の大学と呼ぶのは、養成学校であってはならず、教育が、大学という概念そのものにかみこまれている使命を引き受けることを前提するもののことです。それはヨーロッパの、比較的近代の概念であり、大学に、真なるものの探求を、無条件に組織することを命じてきました。すなわち、どんな政治的、宗教的な権力にも制限されてことなく、知ること、批判すること、問いを提出すること、疑うことを。偉大な契機はカントであり、彼が、哲学部はもっとも下位にあり、権力からもっとも遠いがゆえに、医学部、法学部、神学部より下級であるが、それが真とみなすあらゆることを発言するべく自由でなくてはならないというあの優越性を持つと述べたときです。ただし、哲学部は、それを大学の外ではなく中で言うべしという条件つきで____________そして、この点では、私はカントに異を唱えました。大学の根源的概念には、思考し、発言し、批判する、無条件的自由に対する絶対的要求があります。」(P57)

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

デリダの最期の(公的)発言。この本のデリダを読むときなぜか涙を禁じえなかった。なぜだろうか。それは、ここに素の、私的なデリダを感じたからかもしれない。デリダ自身が言ったように、「これは死亡告知だ」からかもしれない。いってみれば、辞世の句のような。。 例えば、「フランス語の歴史に痕跡を残すこと、私の関心はそこにあります。」(P.41)という発言がある。ここから、そういう欲求があるものなんだな、としみじみしてしまったり。また「このテクストでデリダは、どうしても病のことに触れたがった。そうするのは、これが最初で最後になるという予感があったのだろうか。そのように思われる」(P.12)と書いている。 残念ながら、この本を理性として解釈することが今の自分ではできないから、ここで筆をおくけれども、デリダという人となりを知るには最良の書かもしれない。

Posted by

- 1