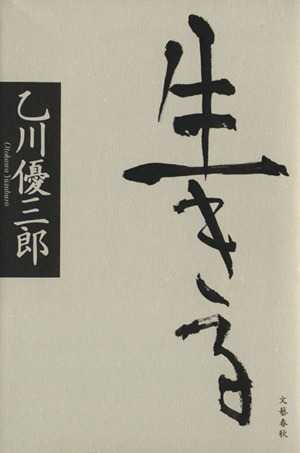

生きる の商品レビュー

まだ途中。ブログにレビュー書きました。 http://mariko0202.hatenadiary.jp/archive/category/%E6%9C%AC2019

Posted by

山や谷のあまり無い静かに穏やかに ただ朴訥な武士の暮らしぶりが淡々と物語られていく。直木賞の「生きる」も良いけど「安穏河原」は余韻が残り「早梅記」は白梅のように元家政婦が凛としている。取り立てて凄い技も腕も才覚もない男たちだけど、ひたすらに無骨に生きることしか出来ない彼らにも さ...

山や谷のあまり無い静かに穏やかに ただ朴訥な武士の暮らしぶりが淡々と物語られていく。直木賞の「生きる」も良いけど「安穏河原」は余韻が残り「早梅記」は白梅のように元家政婦が凛としている。取り立てて凄い技も腕も才覚もない男たちだけど、ひたすらに無骨に生きることしか出来ない彼らにも ささやかな幸せらしきものがもたらされる みたい。物悲しくて哀れな男たちだけど不器用に生きることにも何かしら意味があるのだと感じさせてくれる三つの物語です。

Posted by

中編3編 追腹をテーマにした「生きる」,娘を女郎に売った父と娘の矜持を描いた「安穏河原」,「早梅記」.武士というもののつまらない誇りのありようを,それぞれ形を変えて見せているようだ.それにしても女性たちの潔さ,清々しさは哀しくもある..

Posted by

図書館で借りた本。 読み終えてすぐは、え、こういう終わり?と納得がいかなかったです。 もちろん、よい本だということは感じたけれど、何がそこまで素晴らしいのか私には理解できなかったと思いました。 でも、気がつくとずっとこの本のことを考えていて、どうして生きなければならないのかという...

図書館で借りた本。 読み終えてすぐは、え、こういう終わり?と納得がいかなかったです。 もちろん、よい本だということは感じたけれど、何がそこまで素晴らしいのか私には理解できなかったと思いました。 でも、気がつくとずっとこの本のことを考えていて、どうして生きなければならないのかということに対して、生まれてはじめてその糸口が見えたような気がしたのです。 今まで、生きることをあきらめてはいけないと、ロビンソン漂流記に強烈な刷り込みをされていたのだけれど、「生きる」を読んでさらに強くなったような気がします。 それから余談ですが…けんの放った「ちくしょう」という台詞がものすごく怖ろしかった! 2話目はもう、涙なしには読めない程。 こんなに泣いたのは何年ぶりだろうというくらい。 もっと早く読みたかったし、例えば去年までに読めていたら今、こんなことにはなっていなかったのでは、なんて感じる程、素晴らしい作品だと思いました。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

乙川優三郎さんの直木賞授賞作品である時代小説『生きる』を読了。3編が収められている短編小説集で読みやすいが生き方を考えされられる物語が収められている。『生きる』では組織を守る為に密かに命じられた約束を守り通すが故につらいお勤めの日々を過ごす男、『安穏河原』では武士としての矜持を守ろうとそれに固執し零落してしまった男、「早梅記」では出世の為にそれまでに世話になり懇ろであった女性をそでにし家柄のよい妻をめとりそれなりに功をなすが過去に未練をもっている男など、ある意味今の時代ではいかんというか駄目な男が描かれているが昭和生まれの自分には他人の話とは簡単に割り切れず考えさせられる部分も少なくなかった。やはりいつの時代でも『生きる』のは難しい。

Posted by

表題作が直木賞。追腹禁止の命を受けて非難や嫌がらせに耐えながら生きる姿は悲しくて。娘にさえ憎まれ真意を理解してもらえないどころか、娘自身の気が触れるという。彼にとってこの世に神も仏も無かったのでしょう。ラストは少しだけ希望が見えるかな?二作目は自分の短慮から娘を売り、その苦境から...

表題作が直木賞。追腹禁止の命を受けて非難や嫌がらせに耐えながら生きる姿は悲しくて。娘にさえ憎まれ真意を理解してもらえないどころか、娘自身の気が触れるという。彼にとってこの世に神も仏も無かったのでしょう。ラストは少しだけ希望が見えるかな?二作目は自分の短慮から娘を売り、その苦境から救うために自ら切腹するも、その娘は…とやはり切なすぎる話。親の勝手に振り回される娘が哀れで、でもそうしなきゃ生きていけなかった…。ラストは私的に男のエゴ満載のお話に思えて好きにはなれず。しみじみ生きるという強さを感じる作品でした。

Posted by

いつの世も男は情けないなあとか感想を抱きながら、作家ってのは見てもないような江戸の頃の話を書いてこうまで思わせるんだから、こいつは大した嘘つきだわ、と感心した次第。静かでじわっとくる中編集。ブックオフで買ったんだけど何にも重要でもない箇所に蛍光マーカー引いてあって興醒めした。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

「生きる」江戸初期に殿様に殉死しないことを劣等感のような後ろめたさを抱いて生きていく老武士の心の悩み。娘が、息子が、そして妻にも先立たれていく。その心のあやが、今の時代でも全く同じであり、痛いほど理解出来ます。「平穏河原」女郎部屋に娘を売った武士と娘の誇り「早梅賦」出世のために愛した女中を捨てた武士が功と名を挙げて、隠居した後の虚しさ、そして運命の出会いの美しさ。藤沢周平の世界に似て哀しく美しい文章です。

Posted by

<江戸小紋的「いぶし銀」時代小説> 「生きる」「安穏河原」「早梅記」の中編3編からなる時代小説集である。 「生きる」は殿の後を追って腹を切るつもりが、追腹を禁じられ、悶々と悩む老武士の話。「安穏河原」は、浪々の身となり、娘を遊郭に売った父と、売られながらも凛と生きていく娘、そし...

<江戸小紋的「いぶし銀」時代小説> 「生きる」「安穏河原」「早梅記」の中編3編からなる時代小説集である。 「生きる」は殿の後を追って腹を切るつもりが、追腹を禁じられ、悶々と悩む老武士の話。「安穏河原」は、浪々の身となり、娘を遊郭に売った父と、売られながらも凛と生きていく娘、そしてそれを見守る無頼の若者の話。「早梅記」は、隠居となって徒然に散歩する日々を送りながら、自分の人生を振り返る元家老の話。 一読した感想は、まずはひとこと、「渋い」。 ストーリーに派手さはない。いずれも、波瀾万丈・血湧き肉躍るといったタイプの小説ではない。 しかし、地味なだけではない。職人的だと思う。時代小説はさほど読んでいないので、この著者が特別なのか、それとも平均的にこうしたものなのかはよくわからないのだが、相当な調べ物と知識の上に成り立っている世界だろう。 色で言えば銀鼠、着物の種類で言えば江戸小紋。さりげなく見せて実はものすごく手が込んでいる、粋な芸を思わせる。 それぞれの作には象徴的な小道具がある。「生きる」には菖蒲、「安穏河原」には河原と紅葉、「早梅記」には香り高い白梅。物語の要所要所に配されていて心憎い。 当時の殉死とはどのように捉えられていたか、浪人の暮らしとはどうなっていたのか、市井の暮らしはどうしたものだったのか。そんなさまが見てきたように描き出される。トリビアを織り交ぜながらもくどくどと説明はしない。それをやっちゃあ野暮なのだ。 実際、細かいところがわからなくてもストーリーは流れていくのだ。そして人情にほろりとしたりするのである。 各作品の内容を好きな順に並べれば、個人的には「安穏河原」、「生きる」「早梅記」、だろうか。 「早梅記」は男の身勝手さが感じられ、「いやいやいやいや、どうよそれ」と思う。しょうぶの袂を引っ張って物陰に連れて行き、「ほんとのところどうなのさ?」と聞いてみたいところである。 表題作「生きる」は、「うぅむ、それはそれは・・・。ご苦労なさいましたね」と思うけれども、老齢の男の感慨が今の年齢の自分には少々重い。もう少し年を取って読むと、しみじみするような気がする。 「安穏河原」は好きだ。本当のところがはっきりしない部分が残り、想像が脹らむ余地があるところもよい。何より、幕切れを締めくくる2人がまだ若く、「ここから本当のことがはじまる」余韻がよい。 *とあるネット上読書会の課題本です。はて、ちゃんと読めているのかいな(^^;)。 *蛇足と知りつつ、本作で知った/興味を持った用語集~。自分は粋じゃなく、野暮だよな、と思いつつ(^^;)。 ・重五:端午の節句。九月九日が「重陽」というのは知っていたが、五月五日を重五というのは知らなかった。 ・金打:金属同士を打ち合わせて誓いを立てること。武士ならば刀の刃や鍔を使う。 ・座頭金:江戸時代の盲人が幕府の監督をうけて貸し付けた庶民金融。障害者保護政策として、高利で貸し付けることを幕府が許していたようである。「真景累ヶ淵」の按摩の宗悦が金貸しをしているのも、こうした流れか。 ・裾継:深川の遊郭の1つ。 ・警動:岡場所の私娼の取り締まり。幕府が認めた遊郭は吉原のみで、それ以外は表向きは禁じられていた。吉原以外の遊郭は岡場所と呼ばれ、ときどきそこには手が入る。捕えられた娼婦たちは後述の奴刑(やっこ)を受ける。 ・奴刑:女性のみに科される刑。3年間の年季(享保以降。それ以前は無季であったようだ)で、吉原の遊女奉公をさせられる。

Posted by

2月中旬頃読了。とあることから読後感想を求められた推薦本。江戸中期以降の 武士という身分の男。想定は三編三様な状況のなかで 表題の 「生きる」 を描いている。 男のみならず人なら誰しも、この三つの苦悩はだれしも持ちうることだからこそ、乙川氏は描いたのだろうか?職務職責のそれ、連れ...

2月中旬頃読了。とあることから読後感想を求められた推薦本。江戸中期以降の 武士という身分の男。想定は三編三様な状況のなかで 表題の 「生きる」 を描いている。 男のみならず人なら誰しも、この三つの苦悩はだれしも持ちうることだからこそ、乙川氏は描いたのだろうか?職務職責のそれ、連れ合いとのそれ、そしてわが子とのそれ。 自分であれば、と置き換えて読み進めるなら、かなり難しい判断を迫られる状況想定である。・・・・・・・答えは見つからない命題かも。

Posted by

- 1

- 2