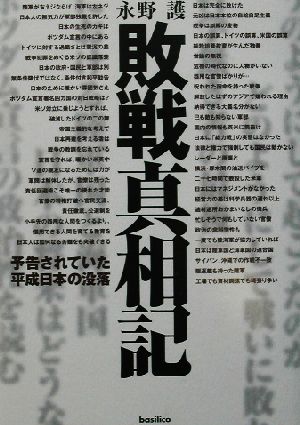

敗戦真相記 の商品レビュー

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ほぼ日の「今日のダーリン」で とりあげられていたタイトルだったので 気になり始めました こういうことが無ければ 多分知ることのなかったタイトルです この話が この時代にされていたことがすごい 今にも通じる話が この時代よりも さらに前からあったんだね。 マネジメントの問題 がとても具体的に書いてくれているおかげで より実感を持って読むことができました 変わらない 変われない 変わるべきこと 変われないのかね 何か今の時代にもつながるような気がしました。

Posted by

字が大きくて読みやすかった。昭和21年1月の時点でひとりの知識人が「失敗の本質」に書かれているようなことを既に把握していることに感嘆。しかも、具体的でおもしろい(海軍と陸軍がどれほど仲が悪かったかについて) 対局感とは何か、を考える。時代的な前後の事情や世界の事情を鑑みて、日本...

字が大きくて読みやすかった。昭和21年1月の時点でひとりの知識人が「失敗の本質」に書かれているようなことを既に把握していることに感嘆。しかも、具体的でおもしろい(海軍と陸軍がどれほど仲が悪かったかについて) 対局感とは何か、を考える。時代的な前後の事情や世界の事情を鑑みて、日本がどのようになっていくのか、どうあるべきなのかを語れること。 ———- ○軍人がやった戦争は、政治家のやった戦争に負ける ○戦争というものは、全て誤解の副産物。

Posted by

慧眼の著である。ある雑誌に、一橋大・楠木健氏の推薦本としてあげられていて読んでみたが、これが、終戦直後の1945年11月に出版されたとは全くの驚き。一般的には、「失敗の本質」が有名ながら、戦後直後にここまで戦争に走った経緯、敗戦の事由、そして将来の日本を的確に見通していたとは、凄...

慧眼の著である。ある雑誌に、一橋大・楠木健氏の推薦本としてあげられていて読んでみたが、これが、終戦直後の1945年11月に出版されたとは全くの驚き。一般的には、「失敗の本質」が有名ながら、戦後直後にここまで戦争に走った経緯、敗戦の事由、そして将来の日本を的確に見通していたとは、凄い人がいたものだとただただ感心。人口増が課題だった当時と、人口減少の現在と、この1点のみは異なるものの、その他すべてにわたって首肯せざるを得ない。この情報力・洞察力には感服の一言。 「チコちゃんに叱られる」ではないが、今こそ、すべてのニッポン国民に問いたい一冊。

Posted by

終戦直後にここまで分析していたとは恐れ入る。 何故戦争が起きたのか、敗戦の分析、当たり前と言えば当たり前だが、今の日本で、それが忘れられているのが気になる。 日本は何だかんだと戦争することは下手なんだなと。それは今も変わっていないと思うので、今後も戦争をしてはいけない。多分、官僚...

終戦直後にここまで分析していたとは恐れ入る。 何故戦争が起きたのか、敗戦の分析、当たり前と言えば当たり前だが、今の日本で、それが忘れられているのが気になる。 日本は何だかんだと戦争することは下手なんだなと。それは今も変わっていないと思うので、今後も戦争をしてはいけない。多分、官僚や政治家が生き残り、国民がまた、犠牲になる。 それにしても、戦争時の人材のなさの指摘は、なかなかのものだ。 そんなこと言われたら、今の日本には人材は枯渇しているとしか言いようのない状況だな。 いいことなのか、悪いことなのか…。

Posted by

今回、この本を読んだことで、先の戦争に関して、色々と知りたいという思いが強まった。 たとえば、ポツダム宣言の11項に、日本国をして戦争のため再軍備をなすことを得しむるがごとき産業はこの限りにあらず、と規定されていることを初めて知った。この規定の解釈次第では、今の日本の軍需産業は該...

今回、この本を読んだことで、先の戦争に関して、色々と知りたいという思いが強まった。 たとえば、ポツダム宣言の11項に、日本国をして戦争のため再軍備をなすことを得しむるがごとき産業はこの限りにあらず、と規定されていることを初めて知った。この規定の解釈次第では、今の日本の軍需産業は該当するように思える。どのような解釈で、日本の軍需産業は認められているのだろう。

Posted by

太平洋戦争における日本の敗因を、社会システム、軍部の実態、国家理念などの観点から余すところなく分析・整理している。

Posted by

[○08/08/23完読]終戦直後に日本をこのように分析し、文章化されていることに驚きます。副題に「予告されていた平成日本の没落」と大袈裟?な表現がついていますが、そういうインチキなふれこみは要らないほど推薦したい本です。今の時代に読んでも内容が素晴らしく、現代日本の問題に通ずる...

[○08/08/23完読]終戦直後に日本をこのように分析し、文章化されていることに驚きます。副題に「予告されていた平成日本の没落」と大袈裟?な表現がついていますが、そういうインチキなふれこみは要らないほど推薦したい本です。今の時代に読んでも内容が素晴らしく、現代日本の問題に通ずるところが非常に多いと思います。この著書は今の時代そして将来の日本の経済、政治に少なからずとも影響を及ぼすことのできる社会人は読むべきだと思いました。学生にはまだ実感として感じることの難しい内容も多いように思えますので(もちろん読んで悪いことはないですが)。個人的な考えも含んだ感想ですが、日本の教育では組織において科学的、効率的、論理的な考え方を嫌う傾向があるように感じます。このため精神論や人間・ヒューマニズムの問題に逃げ込むことが常套手段になっている人々も多いのかな、と。人(組織)と人(組織)との関係も確かに大切であり複雑ですが、この問題のすり替えの悪用が、しがらみや癒着、コネ、保身といった悪弊を改善できない体質を強化しているように感じます。この本ではこの辺を敗戦の要因の一因とし、戦中にどういう弊害につながっていったのかについて、具体的に例をあげて分析してくれているように思います。例えば官吏、軍部(海軍・陸軍)などの体質を例をあげ、批難しています。このあたりの指摘事項が、副題にある”平成日本に没落”という単語に繋がっていると思われます・・・。永野護氏が将来の日本に託し、そして期待した文面には、非常に共鳴することができました。考察の段階で、敗戦した日本国民の仕事を、食べていくための仕事と賠償のための仕事との二つに分け、後者の責任を果たした暁には、前者の仕事と文化的な活動を行うことで(午前中だけ仕事)、日本人は平和に、そしてより文化的な生活を営むことができる国民になれるのだ、と書いてあったような気がします。私が考えるに今の日本の行き過ぎた資本主義のため、現実はこうにはなっていませんが、永野氏が当時、戦前・戦中の失敗を踏まえこういう考えに至った根拠もこの本には書いてあります。私の感想では湾曲して伝わる可能性もあるのでぜひ読むことをお勧めします(^^;)。また当時の感覚にもより近づけると思います。

Posted by

1945年9月に広島で行われた日本敗戦の真相を伝えようとする永野護の講演録。本の感想は、日本の官僚が当時の醜態を現在までそのままズルズルと引きずっていること。「人材」のなさも嘆いているのであるが、あとがきにも勝海舟の「氷川清話」が言及されている。1860年、半年に及ぶアメリカ視察...

1945年9月に広島で行われた日本敗戦の真相を伝えようとする永野護の講演録。本の感想は、日本の官僚が当時の醜態を現在までそのままズルズルと引きずっていること。「人材」のなさも嘆いているのであるが、あとがきにも勝海舟の「氷川清話」が言及されている。1860年、半年に及ぶアメリカ視察の旅をおえた勝海舟の江戸城における老中達との問答。「其の方は一種の眼光を具えた人物であるから、定めて異国へ渡りてから、何か眼を付けたことがあろう。詳かに言上せよ。」「人間のする事は、古今東西同じもので、アメリカとて別にかわったことはありません。」「左様ではあるまい。何か、かわったことがあるだろう。」再三再四の問に、勝曰、「左様、少し眼に付きましたのは、アメリカでは、政府でも民間でも、およそ人の上に立つものは、みなその地位相応に怜悧で御座います。この点ばかりは、全くわが国と反対のようにおもいまする。」「この無礼者、ひかえおろう。」 中央政府をまったくあてにしない、カリフォルニア知事のアーノルド.シュワルツネガーやNY市長のブルームバーグのような人、日本にもでてきませんかね。別に芸能界や資産家に限りませんが。。。。。。

Posted by

- 1