熊の敷石 の商品レビュー

表題作「熊の敷石」(芥川賞)のほか、「砂売りが通る」「城址にて」の計3本。 「熊の敷石」 ノルマンディーに旧友を訪ねる話。その旧友がユダヤ人で、ナチスによる迫害にまつわる記憶が小説の後景となっている。モン・サン・ミシェル、仏語辞典を作ったリトレ、盲目の子供をもつ大家さん。 同じ...

表題作「熊の敷石」(芥川賞)のほか、「砂売りが通る」「城址にて」の計3本。 「熊の敷石」 ノルマンディーに旧友を訪ねる話。その旧友がユダヤ人で、ナチスによる迫害にまつわる記憶が小説の後景となっている。モン・サン・ミシェル、仏語辞典を作ったリトレ、盲目の子供をもつ大家さん。 同じように旅をするのでも、漂白と往還の違い。ボスニアにとどまる人の言葉「ここがあたしたちの家だからだ」。 食い物の描写がうまそう。 「砂売りが通る」 3編の中でいちばん読みやすくて馴染んだ。砂の城と少女と。フランスは出てこない。 「城址にて」 これまた舞台はノルマンディーで旧友を訪ねる話。

Posted by

いつも本を読む早さで読むと頭に入らない。堀江氏の音楽のように流れてくる文章をゆっくりと噛みしめながら読まないと。 劇的な起承転結がなくても読後はさわやかです。

Posted by

堀江敏幸の本を手にするのは、ひそやかな愉楽である。誰かの家を訪ねるとき、列車を下りたときから、その人の住む世界に入っていくような心の高ぶりを感じるものだが、ちょうどそれに似た静かな興奮の予感のようなものが、本を手にしたときから胸の奥に立ち上がってくるのを覚える。久しぶりに会う友人...

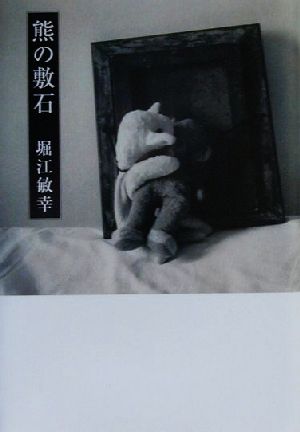

堀江敏幸の本を手にするのは、ひそやかな愉楽である。誰かの家を訪ねるとき、列車を下りたときから、その人の住む世界に入っていくような心の高ぶりを感じるものだが、ちょうどそれに似た静かな興奮の予感のようなものが、本を手にしたときから胸の奥に立ち上がってくるのを覚える。久しぶりに会う友人が話す言葉の一言も聞き漏らさないよう、私は部屋の窓を閉め、外の音が入ってこないようにして、彼の口が開くのを待つのだ。 書名にもなっている「熊の敷石」は、著者自身を思わせる日本人青年が、しばらく会ってなかった友人のヤンを訪ねてノルマンディーの小村を訪れるところから始まる。内省的な主人公にとって、自分の考えを人との会話の中に出すことは限られる。ましてや外国語を使ってというハンディがあってはなおさらのこと。しかし、ヤンとの間には「なんとなく」心を許せる関係が続いている。それが、互いの間にある距離感を読み誤らせるのか、ユダヤ人であるヤンの記憶の中に「私」は踏み込んでしまう。友達面をして、語りたくないことまで語らせ、かえって相手の傷を深くさせている自分を、ラ・フォンテーヌの『寓話』の中にある、顔に止まった蠅をつぶすために重い敷石を投げて、かえって友人を殺してしまう熊の中に発見する自己省察の目は鋭い。 「エセ-」とは、「試考」「試論」の意味である。モンテーニュに始まるこのジャンルは、自分の身のまわりの小さなことから、自分では何も見つけられない事がらにまで判断力を適用する試みのためにある。堀江氏は、自分の作品がエッセイと小説の中間のようなものと解されていると、別のところで述べているが、彼の作品は、この国では随筆のようにとらえられがちな「エッセイ」より、語の本来の意味である「エセー」そのものではないのだろうか。 ただ、その文体は、かつてはあったようでいて、本当はどこにもなかった種類の小説の文体を持つ。選り抜かれた言葉が、それでいて彫琢されたというでもなく、自然な息づかいで、できる限り嘘を言わないように注意深く語りかけてくる。現今、「小説」という名で売られている数多の作品を読んでも、このリアリティーに比肩するものに出会うことはない。 著者自らの手になる装幀はエルヴェ・ギベール撮影の写真を無地の白い表紙にのせたもの。翻訳書を思わせる瀟洒な趣が本を手にとるときの歓びを倍加させる。他に、「砂売りが通る」「城址にて」の二篇を含む。

Posted by

白黒で、もの静かで、穏やか。 最初は流し読みをしてしまっていまいち良さがわからなかったが、一行一行を丁寧に読むと、深みがあって、なんだか幸せ。

Posted by

☆芥川賞 薄暗い山に迷い込んで、不思議な下草の上を歩いていた。しかしそれは、おびただしい数の熊の大群の背中だった。 …恐ろしい夢から覚めた「私」は、自分がノルマンディー地方の小さな村のはずれにある、友人ヤンの家に泊まっていたことを思い出す。そこは、「私」が仕事で関わることになっ...

☆芥川賞 薄暗い山に迷い込んで、不思議な下草の上を歩いていた。しかしそれは、おびただしい数の熊の大群の背中だった。 …恐ろしい夢から覚めた「私」は、自分がノルマンディー地方の小さな村のはずれにある、友人ヤンの家に泊まっていたことを思い出す。そこは、「私」が仕事で関わることになったリトレの出身地、アヴランシュに程近い田舎だった。「私」は運命に導かれるようにリトレを追ううちに、ラ・フォンテーヌの寓話に辿り着き、熊の夢の暗示する意味を理解することになる。表題作の他、「砂売りが通る」「城址にて」の二作を収める。 タイトルの「熊の敷石」は、実はある訓話から発した教訓であった。その意味が明かされるシーンでは、心臓がヒヤッとした。まるで自分に対して警告されたかのよう。上手く言えないけど、初めて読むタイプの小説だった。

Posted by

Posted by

人との付き合いには様々な距離感があり、知らないうちに他人を傷つけていることがある。全く問題なく接しているとは思っても、その人やその国の当たり前の気持ちや歴史を考えていない行動を実はしているかもしれない。なかなか難しい。内容も。

Posted by

なんか私には難しかった(^_^;) でも、フランスの寓話が色々でてくるので、フランスに興味ある人にはオススメだと思います。 表題作より2作目の「砂売りが通る」の方が好きだな~

Posted by

仕事で訪れたパリで少し余裕ができた私は ユダヤ人の友達、ヤンと会うことにした。 彼が住んでいるところはちょうど私が今翻訳をしている リトレの出身地のアヴランシュだった。 モン・サン・ミシェルのすばらしさ。 熊は蝿を追い払うために敷石を投げる。 装丁:堀江敏幸+磯上浩久(GRID)...

仕事で訪れたパリで少し余裕ができた私は ユダヤ人の友達、ヤンと会うことにした。 彼が住んでいるところはちょうど私が今翻訳をしている リトレの出身地のアヴランシュだった。 モン・サン・ミシェルのすばらしさ。 熊は蝿を追い払うために敷石を投げる。 装丁:堀江敏幸+磯上浩久(GRID)写真:エルヴェ・ギベール 情景描写がすごく上手いと思う。 地の文をじっくり読みたいって感じたのは久しぶり。 熊たちの上を走りぬけ、甘い水が歯にしみる。これは予知夢だったのか。

Posted by

(2005.08.08読了)(2001.03.06購入) 芥川賞受賞作の「熊の敷石」の他に2つの短編「砂売りが通る」「城址にて」が収められている。 フランス文学専攻で、フランスで暮らしたこともあるので、どの話にも、フランスのことやフランス語のことが出てくる。 ーーー 熊のいちば...

(2005.08.08読了)(2001.03.06購入) 芥川賞受賞作の「熊の敷石」の他に2つの短編「砂売りが通る」「城址にて」が収められている。 フランス文学専攻で、フランスで暮らしたこともあるので、どの話にも、フランスのことやフランス語のことが出てくる。 ーーー 熊のいちばん大切な仕事は、老人が昼寝をしているあいだ、わずらわしい蠅を追い払うことだった。ある日、熟睡している老人の鼻先に一匹の蠅がとまり、なにをどうやっても追い払うことができなかった「忠実な蠅追い」は、ぜったい捕まえてやると言うか言わぬか、「敷石をひとつ掴むと、それを思い切り投げつけ」、蠅もろとも老人の頭をかち割ってしまったのである。 ーーー ●「熊の敷石」 主人公は日本人、翻訳の仕事をしているらしい。数年ぶりに訪れたパリで過ごしている。昔の友人に連絡をとって会うことにした。友人の名前は、ヤンというユダヤ人。カメラマンをやっている。 今、取り組んでいる仕事は、19世紀後半に「フランス語辞典」を書き上げたマクシミリアン=ポール=エミール・リトレの伝記についての紹介文と部分訳を作ることだった。ヤンが今住んでいるところは、リトレの出身地であるアヴランシュだと言うことがわかったので、訪ねてゆくことにした。モン・サン・ミシェルから車で30分ぐらい内陸に入った辺りだという。モン・サン・ミシェルは、海岸近くの小さい島で、潮が引けば陸続きになり、潮が満ちれば海に囲まれ孤立した島になる。その島に12世紀から13世紀にかけてベネディクト派のゴシック式僧院が建てられ、そびえている。 モン・サン・ミシェルをヤンのお気に入りの場所から眺めて、ヤンの家に泊めてもらった。ヤンの家にリトレの「辞書」の端本があるというので、敷石を意味するpavéを引いてみると「舗装に使う砂岩や固い石の塊」という説明にラ・フォンテーヌの引用があった。 忠実な蠅追いは敷石をひとつ摑むと、それを思い切り投げつける。 蠅を殺すためにわざわざ重い敷石を投げつけるとは、いったいどういう状況なのか。そして、石を投げたのはいったい何者なのか。 ヤンの友人の家で、ラ・フォンテーヌの「寓話」を見つけたので、第8巻第10話を見ると「熊と園芸愛好家」という題が付されていた。 山奥に住む熊と園芸好きの独り暮らしの老人が意気投合し一緒に暮らし始め、熊は狩に出かけ、老人は庭仕事に精を出した。但し、熊の一番大切な仕事は、老人が昼寝をしている間、わずらわしい蠅を追い払うことだった。ある日、熟睡している老人の鼻先に一匹の蠅がとまり、何をどうやっても追い払うことができなかった。「敷石をひとつ摑むと、それを思い切り投げつけ」、蠅もろとも老人の頭をかち割ってしまった。 この訓話が転じて、今ではいらぬお節介の意味で「熊の敷石」という表現が残っている。 ●砂売りが通る フランス語で眠くなることを「砂売りが通った」と言うのだ。 どうしてでしょう? ●文庫版 「熊の敷石」堀江敏幸著、講談社文庫、2004年2月 著者 堀江 敏幸 1964年 岐阜県生まれ 早稲田大学文学部仏文科卒 パリ第三大学博士課程留学 20世紀フランス文学専攻 1998年 「おぱらばん」で第12回三島由紀夫賞受賞 2001年 「熊の敷石」で第124回芥川賞受賞 (「MARC」データベースより)amazon いくつもの物語に出会う旅は、フランス人なら誰でも知っているという寓話に辿り着いた。第124回芥川賞受賞作品。表題作のほかに「砂売りが通る」「城址にて」を収録。

Posted by

- 1

- 2