保田与重郎文庫(11) の商品レビュー

本書は明治以降に流入した近代的芸術論の影響下に形成されてきた芭蕉解釈に疑問を呈し、本居宣長以前の国学の伝統に立脚した芭蕉像を提出している。現代の読者にとってある意味で新鮮だが、保田の他の著作とは違い論旨は明快であり、保田の文体に特有の破調や飛躍も少なく比較的読み易い。 芭蕉の詩...

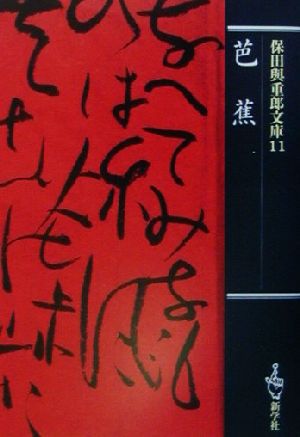

本書は明治以降に流入した近代的芸術論の影響下に形成されてきた芭蕉解釈に疑問を呈し、本居宣長以前の国学の伝統に立脚した芭蕉像を提出している。現代の読者にとってある意味で新鮮だが、保田の他の著作とは違い論旨は明快であり、保田の文体に特有の破調や飛躍も少なく比較的読み易い。 芭蕉の詩魂に一貫して流れる歴史意識を捉えて保田は言う。「故人の跡を訪れ、その心を恋ひつつ、国史を回想追憶し、ここを訪れた代々の先人の心と同じ心境で感傷し、つひに慟哭する。この慟哭においてわが文芸の意味がある。」ここには「個人の創造性」などという近代的な観念は雲散霧消している。保田はまた芭蕉の「言霊の風雅」の背景に大なる神の自然の秩序を見る。芭蕉の句附は、前句の持つ「匂いに即して」付けるもので、「一つの生命につながり」つつ、その千変万化を以って附けるのだという。それは「神人一体への参入の工夫」であると言うのだ。おそらく保田は文学の発生を神の言葉に求めた折口信夫を踏まえている。保田や折口に同意すると否とに関わらず、歴史であれ神であれ、個人を超えた何らかの実在に触れ、それらに導かれつつ、生命(いのち)の輝きを取り戻すこと、ここに真の創造があり、芸術という営みの本質があると思わずにはいられない。大東亜戦争下、戦意高揚を煽った「国粋主義者」という先入観はひとまず横に置き、虚心に保田の芭蕉論に耳を傾けてみてはどうだろうか。 (✳︎)琵琶湖のほとり大津市に義仲寺という小さな寺がある。木曾義仲の供養のために建立されたそうだが、「木曽の情雪や生えぬく春の草」と詠んだ芭蕉は、度々この寺を訪れ、句会を催したという。「骸は木曽塚に送るべし」との芭蕉の遺志により、義仲に寄り添うように芭蕉の墓石が立つ。寺の復興に尽くした保田もここに眠っている。

Posted by

- 1