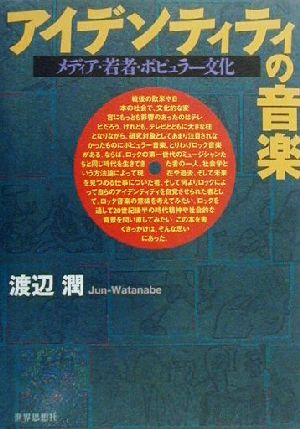

アイデンティティの音楽 の商品レビュー

まず、欧米の音楽社会学に関する本を、日本人が日本語で書いたということ自体に感心してしまった。 前半は、おもに欧米のポピュラー音楽史を、「若者のアイデンティティー」という視点で概観。後半は「ポピュラー」をキーワードとした音楽社会論。 ポピュラー音楽を愛好することが、若者にとって...

まず、欧米の音楽社会学に関する本を、日本人が日本語で書いたということ自体に感心してしまった。 前半は、おもに欧米のポピュラー音楽史を、「若者のアイデンティティー」という視点で概観。後半は「ポピュラー」をキーワードとした音楽社会論。 ポピュラー音楽を愛好することが、若者にとってアイデンティティーを自覚し、あるいは探求し、あるいは表明する営為であるという著者の立場には納得がいく。 ロック音楽の細分化や新ジャンルが登場する背景には、若者のアイデンティティーの希求がある(ただし、これが必ずしも日本にはそのまま当てはまらないということに注意すべき)。 「ロックと社会の関係」みたいな論文を書こうとして収拾がつかなくなっている大学生が読んでスッキリして、そしてテーマのハードルの高さに気付いてますます書けなくなりそうな本。(※実体験)

Posted by

卒論の方向性とはずれるけれど、音楽と社会状況をまぜており、読みやすい。 参考文献がやばい。 この本のおかけで、私が読むべき本がわかりました。

Posted by

9月19日読了。社会的な事象としてロックをとらえ、考察した本。「ロックを愛好すること」がアウトローから、エリート意識を持って語られるようになる過程、マイノリティー文化より発生したレゲエがシーンに与えた影響に関するあたりは面白い。「ロック的な生き方」と言うように、ロックが当初のノリ...

9月19日読了。社会的な事象としてロックをとらえ、考察した本。「ロックを愛好すること」がアウトローから、エリート意識を持って語られるようになる過程、マイノリティー文化より発生したレゲエがシーンに与えた影響に関するあたりは面白い。「ロック的な生き方」と言うように、ロックが当初のノリのいい黒人音楽から社会性を伴う存在になったことにはさまざまな要因があったことだが、不思議なことだ。この世の中に純粋なもの・社会性を帯びていないものなどないのかもしれないな。

Posted by

- 1