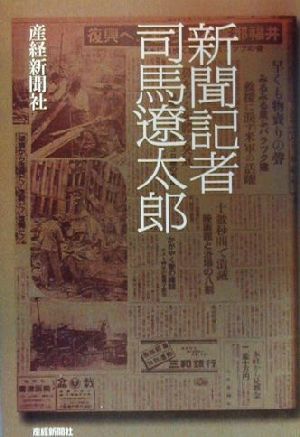

新聞記者・司馬遼太郎 の商品レビュー

なんともネタ不足、情報不足でドキュメンタリー・ルポルタージュの域にまで辿り着けて無い。記者も特集組むまで自社新聞記者の情報がここまで無いとは思わなかったんだろうな。 あと産経新聞の主張や素晴らしさの訴えがところどころ露出していて辟易。ベトナム戦争の評価とか台湾問題に対する産経の意...

なんともネタ不足、情報不足でドキュメンタリー・ルポルタージュの域にまで辿り着けて無い。記者も特集組むまで自社新聞記者の情報がここまで無いとは思わなかったんだろうな。 あと産経新聞の主張や素晴らしさの訴えがところどころ露出していて辟易。ベトナム戦争の評価とか台湾問題に対する産経の意見なんて興味ないんだよ。 司馬遼太郎ファンなら読んで損は無いけど、読まなくても全く問題無し。

Posted by

作家司馬遼太郎を生んだ人生の歩み、特段、新聞記者時代のこと、司馬哲学を磨くに、会うべくして会った人たちの軌跡が十二分に描かれていた作品だ。 あとがきにかえての中から一節を紹介したい。 これまで新聞記者とジャーナリストという概念をそれほど区分けせずに適当に使い分けして書いてきた...

作家司馬遼太郎を生んだ人生の歩み、特段、新聞記者時代のこと、司馬哲学を磨くに、会うべくして会った人たちの軌跡が十二分に描かれていた作品だ。 あとがきにかえての中から一節を紹介したい。 これまで新聞記者とジャーナリストという概念をそれほど区分けせずに適当に使い分けして書いてきたが、実は両者はきちんと峻別されなければいけないのではないか。 つまり司馬さんは新聞記者というより、むしろジャーナリストだった。 むろん大ジャーナリストというべきだろう。 そこに司馬さん一流の鋭いメタファー(隠喩)と華やかなレトリック(修辞法)の駆使をさぐる糸口がある。 ひょっとすると、そこに作家司馬遼太郎の“小説作法”を解くカギが隠されているのかもしれない。 とある。 最後に、奥の深い、メタファー、レトリックは京都時代に培われたものに違いない。

Posted by

- 1