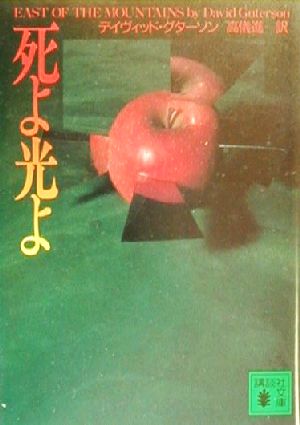

死よ光よ の商品レビュー

描写や展開がリアリティ重視なのか、ストーリーはイマイチはじけていきません。 この辺は好みによりますが、ミステリーというなら私はもう少しひねりを加えてほしかったかな。 池上冬樹氏の解説で、遠藤周作が「ある闘病記」の解説でユング派を引用した話に言及しているが、さすがに遠藤は鋭い。 ...

描写や展開がリアリティ重視なのか、ストーリーはイマイチはじけていきません。 この辺は好みによりますが、ミステリーというなら私はもう少しひねりを加えてほしかったかな。 池上冬樹氏の解説で、遠藤周作が「ある闘病記」の解説でユング派を引用した話に言及しているが、さすがに遠藤は鋭い。 引用を要約すると、死期を迎えた人間が、病を原因と結果のフロイト的因果律で考えるのではなく、何のために病気になったのかという目的論、つまりユング的未来志向をすることで、病気を否定的なものに留めず、病気を利用して新しい人生の見方を更新していく方が魂にとっては健康的だという。 確かに本書の主人公ベンは、死ぬために旅に出て、旅先で出会う人間や自然とのかかわりから自分が生きている実感と意味を見出したという点で、まず死のうと行動することで偶然にも生きる目的を見出したケースだといえよう。 そして皮肉にも家族に迷惑をかけずに死のうと考えていること自体が結局は家族への裏切りだったことにも気づく。 本書の優れている点は、ベンの最後の冒険を家族は誰も知らないでベッドの上でベンの死を迎えるのだろうなと想像させる点にあります。そう、当たり前ですが(死を迎える)人間には、それぞれに誰も知らない秘密をもっているということをさりげなく気づかせてくれます。

Posted by

人生の光芒を鮮やかに切り取るグターソン1998年発表作。自らの死と直面した老境の男が、その最後となる「旅」の途上で、様々な境遇の人々と出会い、別れていくさまを情感豊かな筆致で描いている。重い主題を扱いながらも、真っすぐなヒューマニズムを謳い上げ、読後感も爽やかだ。 結腸癌に侵さ...

人生の光芒を鮮やかに切り取るグターソン1998年発表作。自らの死と直面した老境の男が、その最後となる「旅」の途上で、様々な境遇の人々と出会い、別れていくさまを情感豊かな筆致で描いている。重い主題を扱いながらも、真っすぐなヒューマニズムを謳い上げ、読後感も爽やかだ。 結腸癌に侵され、余命半年の宣告を受けた男、ギヴンズ。元心臓外科医の73歳。これまで数多くの死と向き合ってきた老境の男は、掛け替えの無い妻にも先立たれ、もう思い残すことは何も無かった。身辺整理をし、連れ添った愛犬2匹を車に乗せて、死に場所と決めた山へと向かう。幸福な家庭を築く娘や孫たちに、後で嫌な思いをさせないため、自らの死は狩猟中の事故に見せ掛けるつもりだった。 米国北西部の茫洋たる山脈。老いた男は二度と帰らないと誓った死への旅路で、或る時は子どもの命を救い、或る時は若者たちの助けを借りる。たった数日の間に積み上げる短くも濃密な解逅は、ギヴンズの心を激しく揺さぶる。逃れられない死を眼前にしながらも、人生の意義について「新たな経験」を通して学び直し、病んだ心身は癒やされていく。 天空の星を眺め、夢まどろみながら、男は足跡を振り返る。 甘美なる少年時代の追想。今は人手に渡ったリンゴ園。切り盛りしていた父親の気骨と優しさ。常に夫を支えてきながらも不治の病によって壮絶な最期を迎えた母親の温もりと美しさ。大義無き戦争で無惨にも殺された兄の英気と無念。 そして、後に妻となるシルヴィアとの甘酸っぱい恋。貧しくも気高い少女との瑞々しい逢瀬のシーンは、短い挿話ながらも、本作の劇的なエピソードの中でも白眉となっている。 やがて看護師となったシルヴィアはヨーロッパ各地の戦場へ、ギヴンズは一兵士としてイタリアへと渡った。敗退し撤退するナチス軍を追い詰める過程で、次々と銃弾に倒れていく仲間たち。 或る日、致命傷を負った友人を担ぎ、後方の野戦病院へと運んだギヴンズは、その後の人生を変える出来事を体験する。既に心肺停止となった戦友を診て軍医は「その男は死んでいる」と告げた。だが、やおら胸部を開き、止まったままの心臓を握り、刺激を与えた。遂には鼓動を取り戻した友人は、再びの生を得る。名も無き外科医が果たした奇跡の蘇生術。軍医は事も無げに言う。「勉強すればできる。聖書物語の何かじゃない」 精神的後遺症を抱えたギヴンズは、シルヴィアと再会し結婚。そして、心臓外科医となった。 末期癌の傷みに耐えつつ辿り着いた先は、男が少年期を過ごしたリンゴ園だった。旅の連れとなった不法就労者の青年と共に臨時雇いとして滞在したギヴンズは、危険な状態で産気付いた妊婦を助ける。死にゆく運命にあった老人は、弱々しくも力強い生命力に溢れた赤ん坊の鼓動を全身で受け止める。生と死、それを照らす光。束の間のふれあいが、老人の過去と現在を繋ぐ糸となり、残り僅かな未来への路を眩いばかりに照射していた。 ギヴンズは、帰るべき場を目指して、もう一度歩み始める。 いずれは誰もが降り立つ「終着駅」で、生きることの喜びと哀しみに思いを馳せる時、いったい何を為し得るか。そのひとつの道標をグターソンは小説という形式を通して示している。 言わずもがなだが、実存的な冒険を通して生きることを根源的に問い直すジョン・バカンの名作「傷心の川」に比肩する純度の高い傑作である。

Posted by

- 1