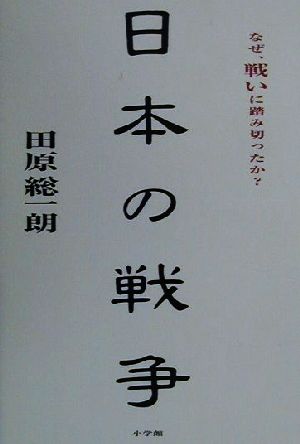

日本の戦争 の商品レビュー

日本の近代戦争史の流れがよく分かった。 突っ込み過ぎず、 史実だけをまとめてる感じが、とても分かりやすく読みやすい。 これから、 この時期の出来事を勉強したいと思ってる方にはかなりオススメします。

Posted by

この人の生まれた年代や、言動、著書からすると「日本=悪」「旧日本軍=極悪」の固定観念で思想が構築されているのが解る。いわゆる左翼思想に凝り固まった人が「日本の近現代史を書くとこうなりますよ」という典型のようか気がする。 はっきり言うと、何でこの時代にこんな本出してんの?って感じ...

この人の生まれた年代や、言動、著書からすると「日本=悪」「旧日本軍=極悪」の固定観念で思想が構築されているのが解る。いわゆる左翼思想に凝り固まった人が「日本の近現代史を書くとこうなりますよ」という典型のようか気がする。 はっきり言うと、何でこの時代にこんな本出してんの?って感じ。なんら目新しくないし、著者がインタビューした学者?の話をたくさん引用していて、「結局自分で調べたわけではないのね」ってつっこみたくなる。 評価するとしたら誰にでも読める文章で大体の歴史の出来事を追えることかな。ただし、誰でも読める分、固定観念で結論ありきの内容を書いてあるのが危険。 ソ連発コミンテルンの影響を無視しているのはわざとなのか?

Posted by

日本が無謀な戦争へと突き進んでいった理由を、その端緒を明治維新のうちに求め、そこから紆余曲折を経て最終地点に至るという巨視的な視点から描いています。ジャーナリストである著者が、自らの内部に抱えていたかねてからの疑問に答えていく形でつづられた内容からは、丹念に史実を追究しようとする...

日本が無謀な戦争へと突き進んでいった理由を、その端緒を明治維新のうちに求め、そこから紆余曲折を経て最終地点に至るという巨視的な視点から描いています。ジャーナリストである著者が、自らの内部に抱えていたかねてからの疑問に答えていく形でつづられた内容からは、丹念に史実を追究しようとする著者の気概が感じられます。学校の授業ではあまり突っ込まれないような内容に細かくかつわかりやすく言及されていて勉強になりました。

Posted by

140 一旦、武器を取って立ち上がるのが主流になると、より過激に振る舞うのが正論になる。安保も民権運動も同じ。 150 運動は論理的に細かく突き詰めてしまうと、細かく分裂してしまう。一部ファジーな部分を残した方が、運動自体は成功しやすい。 169 独立という言葉は、特定の国に対し...

140 一旦、武器を取って立ち上がるのが主流になると、より過激に振る舞うのが正論になる。安保も民権運動も同じ。 150 運動は論理的に細かく突き詰めてしまうと、細かく分裂してしまう。一部ファジーな部分を残した方が、運動自体は成功しやすい。 169 独立という言葉は、特定の国に対して新入者が既成の秩序を崩して利益獲得を目指すときに使われる。 301 明治の政治家は何かするときは欧米諸国に謙虚に相談/了承をとっていた。昭和は、配慮する謙虚さをなくし、暴走/孤立→敗戦している。 322 2/26事件の失敗の最大の原因は天皇を掌握しなかったこと。天皇の言葉が重要だった。 348 軍首脳はあえてクーデター計画を政府に漏らした。これで政府が不拡大方針を取った場合、クーデターを起こし閣僚を暗殺すると恫喝した。これが効いた。 384 日本軍が中国奥地に進んだ理由は、司令官などが新しく着任するたびに、勲章や昇進狙いで意味のない作戦を行ったから。 422 石油の自給率は10%。海軍は対米線を回避すべきだったのにそれを表明しなかった。それは予算の削減を恐れたためである。国益より省益を優先したのだ。 478 アメリカが全て暗号を解読したのに対し、日本はアメリカの戦争準備/本心を読むすべが何一つなかった。

Posted by

田原総一朗という人は、・・・・といって、有名人を論評するような野暮なことはしない。明らかに偏向した思想を持った人なので、私は注意して彼の言葉に触れるようにしている。あまりに、華やかに立ち居振る舞いをしているため、「正義の味方」のように感じられてしまうこともあるからだ。 ただ...

田原総一朗という人は、・・・・といって、有名人を論評するような野暮なことはしない。明らかに偏向した思想を持った人なので、私は注意して彼の言葉に触れるようにしている。あまりに、華やかに立ち居振る舞いをしているため、「正義の味方」のように感じられてしまうこともあるからだ。 ただ、そんな方の思想であっても、否、だからこそ、謙虚に耳を傾けることも大切。 その著書「日本の戦争」は文庫本になった際、本屋さんでパラパラと手にとって購入した。そのまま、積読状態で数年。先日、出張の際、鞄に放り込んだ。持って行った他の雑誌や本を全て読み終えたので、仕方なしに読み始める。 そんな状態にしておきながら、私が、この本を購入したのは、「富国強兵」「五族協和」「八紘一宇」などの、いわゆる臭いのついた成語の由来を丹念に追っていくところから、近現代の日本の戦争を追っていこうとしている点に興味を持ったからだ。 少々厚めの本であったが、三分の二くらいまでは、私自身の知識の再整理にも役立ったと思うし、初めて知ることも多くあった。それで、十分元を取ったと思っている。しかし、先の大戦の話に具体的になってくるあたりから、思いっきり「田原総一朗節」になってくる。日本が悪い、いわゆる南京事件もどうだこうだという具合だ。ここらへんで、私も限界。打ち捨ててしまった。 このブログでは、私の読んだ本のうち、いくつかしか紹介していないし、それなりに私の価値観を表しているつもりでもある。この本を取り上げることに対しては、少々迷ったが、前半部分の取り上げ方に興味を持ったということで、取り上げる。 読まなくてよい。

Posted by

多分、日本が最も大変遷を経たと思う明治維新〜太平洋戦争までの歴史を平易にまとめられていて、読みやすく、面白かった。 田原総一朗が著者であることは忘れてた。テレビで見る田原総一朗は感じさせなかった。

Posted by

とある番組で、コメンテーターがサンプロの田原さんについて話していた。「彼はね、(討論番組などで)『ちょっと教えてほしいんだけどいい?僕それについて全然わかんないんだよねー。』と言っているときが一番怖い。なぜなら彼は自分が一番詳しい分野について話しているときに限ってそう言って相手に...

とある番組で、コメンテーターがサンプロの田原さんについて話していた。「彼はね、(討論番組などで)『ちょっと教えてほしいんだけどいい?僕それについて全然わかんないんだよねー。』と言っているときが一番怖い。なぜなら彼は自分が一番詳しい分野について話しているときに限ってそう言って相手に切り込もうとするからだ」 なるほど、たしかにそうだ。そう言っているときの彼の眼光は一段と鋭い。 コメンテーターは続ける。「特に日本の戦後の賠償問題、戦争責任の話は、彼自身が取材しまくって本まで書き上げているから、その辺の政治家よりもよっぽど真剣に考えてきたはず。」 というわけで読んでみた。『日本の戦争』。かなり重い内容であることが予想されていたので、随分前に購入していたにもかかわらずなかなか読み出せずに本棚の奥にしまってあったのだが、GWに思い切って手を伸ばしてみた。読み始めると、案外ページを繰る手が止まらない。田原さんの巧みな人物描写によってまるで歴史小説のようにすいすいと読めるのだ。 そう、かつてむさぼるように読んでいた司馬遼太郎の歴史小説もそうだったが、登場人物のキャラクターがすごく的確に捉えられているために、当時皇室と日本政府、軍部との間で繰り広げられていたドラマがまるで今すぐそこで起きているかのように感じられる。 しかも私の知る限りだと、司馬遼太郎は日本のどの時代についても何らかの作品を残してきているにもかかわらず、昭和の戦前ー戦中−戦後期になるとプツンと切れてしまったように何も書いていない。とある対談によると、彼自身その時代の記憶があまりにも生々しすぎて書くのを避けてきたというのだ。そういった意味でも、感情的になりやすい戦争の問題について、あらためて「なぜ、日本は負ける戦争をしたのか」と問い直すことはとても意義深い。 戦争責任についての問題は絶えず議論されてきたし、戦争についての表面的な知識は誰でも一応は知ったつもりになっている。一方でかなり細分化した、専門的な戦争研究も多くの場所でなされてきたようだ。 しかし、じゃあ 「なぜあんなムチャクチャな戦争を日本は始めてしまい、世界を敵に回すことになってしまったのか。」と改めて問い直すことは実はあまりない。細分化した数々の戦争の史実をかき集め、掘り下げ、一本の線にすることで日本が戦争に突き進んでしまうまでに至った経緯を問い直すこの本は、久しぶりに読み応え満点の一冊だった。

Posted by

戦争が始まった原因は、軍部の独走ではなく、世間への迎合だと結ぶが。 出は、なぜ世間が無謀な対米戦争を支持したのか、を分析しないと。

Posted by

- 1