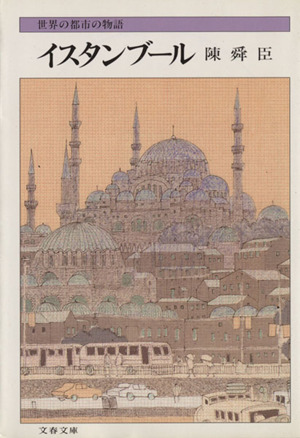

イスタンブール の商品レビュー

ヨーロッパとアジアの繋がる要衝であるイスタンブールはビザンティンやトルコの首都として歴代の為政者に整備され発展してきた。中東イスラム世界の複雑な歴史の構造もわかりやすく紐解かれ読み進むのが心地よい。 オスマン・トルコ帝国(1299ー1922)の首都であったイスタンブールでの聖堂や...

ヨーロッパとアジアの繋がる要衝であるイスタンブールはビザンティンやトルコの首都として歴代の為政者に整備され発展してきた。中東イスラム世界の複雑な歴史の構造もわかりやすく紐解かれ読み進むのが心地よい。 オスマン・トルコ帝国(1299ー1922)の首都であったイスタンブールでの聖堂や宮殿建築、インフラ構築や文化・宗教政策についてである。歴代皇帝の施政を概観するくだりは、ギボンや塩野七生のローマ帝国の描写を彷彿させる。時代や民族が異なり、イスラム教でもキリスト教(儒教や仏教?)でも、人間が作る巨大帝国の運命は相似形であることを痛感する。 330年にコンスタンチヌス一世によりローマ帝国の首都となったコンスタンチノープルは1220年続いた。1453年オスマン・トルコ6代目皇帝のメフメット二世はビザンティン帝国にとどめを刺し、イスタンブールと改名し首都とした。彼は「ファーティフ-征服王」と呼ばれ、オスマン・トルコの実質的ファウンダーで、一度失脚の後再度スルタンに復活し、民族・宗教に寛容で開明的な統治を行った。キリスト教のソフィア聖堂をそのままモスクに変える。『聖ソフィアがイスタンブールのシンボルであるというのは、1200年のビザンティン時代と、それに続く500余年のオスマン・トルコ時代が混ざり合ってそこに表現されているからなのだ。』と筆者はいう。 ギリシャ正教徒・アルメニア教会信徒・ユダヤ教徒などの自主性を重んじた統治を促す「ミッレト制」や外国人誘致のための「カプチュレーション(地外法権)」を制度化し、イスラム以外の民族の移住も促進した。1492年イベリア半島の「レコンキスタ」でイスラム・ナスル朝崩壊による「セフャルディム(イベリアに移住したユダヤ人)」25万人を受け入れ、アルメニア人も大量に受け入れた。トプカプ宮殿を建造し、イスラム以前のトルコの「オムズ(東洋的前近代性)」の過去を消して西のヨーロッパに目を向け、首都の人口を10万から100万人近くまで増やし大いに発展させた。イスラム人とそれ以外の民族の比率が半々で宗教的対立がなかった街である。街を代表するグランドバザールや絨毯産業のことも紹介し、モスク・教会・宮殿などの逸話もふんだんで新鮮で面白く作者の博識ぶりや表現の妙に引き込まれる。 オスマン帝国は36人の皇帝が即位したが大スレイマンの統治した46年間が黄金時代で、その後徐々に腐敗し滅びる。帝国政治の推移が淡々と綴られる。 1919年ケマル・アタチュルクがトルコ共和国を設立し世俗主義で、政教分離やアラビア語を廃止しローマ字の採用、回教歴を廃止して太陽暦の採用、等々の変革を経て近代に移行する。現在の、中東で独特の存在感を発揮するトルコとなり、今はNATOに加盟しロシアとウクライナの仲介役を果たす存在になっている。 イスタンブールはオスマン帝国以降、政治や文化・宗教の中心地として発達した、その経緯が様々な角度から綴られている。イスタンブールを知ることはキリスト教との比較によるイスラム社会を知ることでもある。イスラムは原理的で過激なイメージであったが、本来極めて寛容な宗教であるらしい。十字軍が同じキリスト教徒の街を根刮ぎ虐殺し略奪する話など、キリスト教の歴史的残酷さも語られる。イスラムについては知らなかったことが多く、この本を読んでいるとまるで異世界のモスクや街角を探索しているようで、新しいことを知る快感に浸ることができた。 陳舜臣、流石である。

Posted by

★★★2017年6月レビュー★★★ イスタンブールは東西文化の分岐点に位置する魅惑の街だ。歴史的に見ても、キリスト教徒の街であった時期が1000年以上続き、1453年以降はイスラム教徒の国となっている。このような都市は他に類を見ない。 本書は、中国史に造詣の深い陳氏による作品...

★★★2017年6月レビュー★★★ イスタンブールは東西文化の分岐点に位置する魅惑の街だ。歴史的に見ても、キリスト教徒の街であった時期が1000年以上続き、1453年以降はイスラム教徒の国となっている。このような都市は他に類を見ない。 本書は、中国史に造詣の深い陳氏による作品。 トルコ民族の起源から説く。トルコ民族は、中国では突厥と表現される民族の事という可能性が高いらしい。ユーラシアの東で活動していた民族が、西アジアに定着し、大帝国を築き上げるとは、スケールが大きい。 一方キリスト教社会のビザンティン帝国。 この帝国もまた西欧とは異なる独自のオリエント文化を築き上げてきた。そして、トルコとビザンティンの邂逅。 本書では、1453年以降のオスマントルコの歴史にも詳しく書かれている。イエニチェリ軍団が強くなりすぎたことや後継者争いが帝国の衰亡を招いたらしい。 オスマン・トルコの歴史は知らない事ばかり。勉強になった。

Posted by

ベネツィアについて学びたければ同時にイスタンブルについて学べ。 切っても切れない切れない関係で結ばれたヨーロッパの国々。

Posted by

イスタンブールの建物をからめながら歴史をたどっていく。 全然理解出来なかった。この人の書き方にも問題あるんじゃない?時代はあっち行ったり、こっち行ったり。途中で脱線したら、そのままずっと脱線したままだし。トルコ旅行の前に、と思ったけど全然ダメだった。

Posted by

陳舜臣らしく、オスマントルコの歴史を交えたイスタンブールの解説書となっています。これを読んでからトルコに行きたかった…

Posted by

10月16日読了。過去にコンスタンティノープルと呼ばれた都市イスタンブールの「国際都市」としての複雑な歴史を描く。イスラム教のオスマン・トルコ帝国/キリスト教のビザンティン帝国/アタテュルクによるトルコ共和国と支配者が変遷し、トルコ系/ギリシャ系(仲は悪いようだが)/アルメニア系...

10月16日読了。過去にコンスタンティノープルと呼ばれた都市イスタンブールの「国際都市」としての複雑な歴史を描く。イスラム教のオスマン・トルコ帝国/キリスト教のビザンティン帝国/アタテュルクによるトルコ共和国と支配者が変遷し、トルコ系/ギリシャ系(仲は悪いようだが)/アルメニア系/ジェノバ・ヴェネツィアなどイタリア系など多数の民族が共存して生活するイスタンブールだが、何度も大戦に巻き込まれ時には大虐殺などの悲劇も起こりつつ、不思議に他民族・洋の東西が調和した美しい都市の景観を保ち続けている。自然とそうなったのか?トルコを支配した「スルタン」の見識の高さゆえか?そこに生活する人々の地に根ざした不屈の魂がそうさせたのか?など興味深い。イスタンブールは私の中でも再訪したい都市No.1の場所だ。

Posted by

この人の本は、中国に関する小説しか読んだこと なかったけど、イスタンブールは気になる都市なので 読んでみようと思って買った本。 小説ではなく、事実を教科書のように説明 してあるので集中力がつづかない。

Posted by

う〜ん・・・。面白かな?と思ったけど、さほど・・・なかんじ。 電車の中で読むには、重すぎな本。ハードカバーだし。内容もね。 レポート書く機会があったら、又、読もうかな。

Posted by

- 1