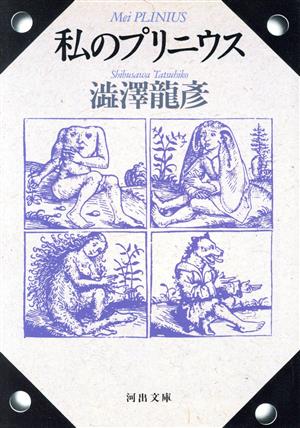

私のプリニウス の商品レビュー

今では『博物誌』の英…

今では『博物誌』の英訳からの重訳ではありますが、全訳も出版されているので、この本を足がかりに図書館で全訳を参照しながら読むという楽しみ方もできます。

文庫OFF

プリニウス愛に溢れる澁澤さんの痛快なエッセイ集。『博物誌』を書いたプリニウスというひとは、いろんなひとの書物を引っ張ってきて、古今東西の生き物や、それらの不可思議な生態やらなんやらについて記述しているらしい。 澁澤さんのエッセイや小説も、いろいろな人が書いた様々な書物に依拠する...

プリニウス愛に溢れる澁澤さんの痛快なエッセイ集。『博物誌』を書いたプリニウスというひとは、いろんなひとの書物を引っ張ってきて、古今東西の生き物や、それらの不可思議な生態やらなんやらについて記述しているらしい。 澁澤さんのエッセイや小説も、いろいろな人が書いた様々な書物に依拠するものが多い。原典があるならば、それはパクリではないか?と思う方もおられるかもしれないが、澁澤さんは自分の文章で何かを引用したり元にしたりした場合、必ずその典拠を示すし、たとえ批評していたとしても原作へのリスペクトを忘れない。そしてそれは澁澤さんの知識の豊かさを裏付けることにもなっている。 そういう点でも両者は大いに通じるところがあるし、澁澤さんはプリニウスのことを「めちゃくちゃだ」と言いながら彼のことを心底面白がっていて、そこに愛を感じる。そんな澁澤さんの文章を、私もまた楽しんで読んだ。

Posted by

プリニウスは紀元1世紀頃の古代ローマの軍人で博物学者。スペイン総督、艦隊司令官を歴任するエリート。最後はポンペイを壊滅させた噴火の調査に乗り込んで火山性ガスで死んだとのこと。 本書は、プリニウスが書いた「博物誌」37巻を澁澤氏が面白いと思ったテーマをテキトーにピックアップしてゆ...

プリニウスは紀元1世紀頃の古代ローマの軍人で博物学者。スペイン総督、艦隊司令官を歴任するエリート。最後はポンペイを壊滅させた噴火の調査に乗り込んで火山性ガスで死んだとのこと。 本書は、プリニウスが書いた「博物誌」37巻を澁澤氏が面白いと思ったテーマをテキトーにピックアップしてゆるいコメントをつけてます。「なにいいかげんなこと書いてるんだ、このおっさん(笑)」的な感じです。博物誌そのものを読むより面白いです。 最近ヤマザキマリととりみきの合作コミックで「プリニウス」が発売(連載)されてます。これが面白くてプリニウス関連の本を捜してて見つけました。

Posted by

プリニウス『博物誌』の抄録が22回にわたって「ユリイカ」に連載されたもの。1世紀のローマ人プリニウスによる世界理解ということになるだろう。学問的な基本はギリシャのアリストテレスに範があったようだが、こうしたところにも、ギリシャとローマの文化的な関係が投影されている。澁澤によるきわ...

プリニウス『博物誌』の抄録が22回にわたって「ユリイカ」に連載されたもの。1世紀のローマ人プリニウスによる世界理解ということになるだろう。学問的な基本はギリシャのアリストテレスに範があったようだが、こうしたところにも、ギリシャとローマの文化的な関係が投影されている。澁澤によるきわめて高等遊民的な紹介だ。

Posted by

澁澤氏の愛する古代ローマの博物学者プリニウスと、その著作『博物誌』の解説本である。しかし、解説本と言っても現在の科学的知見による事実との比較が目的ではない。プリニウスは数多くの発見や明晰な考察を残したが、澁澤氏はそれを誉めたたえるということをしていない。アリストテレスや他の学者...

澁澤氏の愛する古代ローマの博物学者プリニウスと、その著作『博物誌』の解説本である。しかし、解説本と言っても現在の科学的知見による事実との比較が目的ではない。プリニウスは数多くの発見や明晰な考察を残したが、澁澤氏はそれを誉めたたえるということをしていない。アリストテレスや他の学者の説から数多くの引用をしているのにそれを明示していないこと、根拠の無い自説を展開していることを指摘している。しかし、澁澤氏はそのことを批判してはいない。それもプリニウスの人柄の一部とし、愛嬌の一つとして受け取っている。そして自説の中に面白味を見出している。澁澤氏はプリニウスの説を学説としてだけではなく、幻想文学として捉えているのだ。この本ではかなりの量を『博物誌』からの引用に費やしている。澁澤氏に習って私もそこから気になった部分を引用してみよう。 「高等動物において認められる横隔膜は、古来、腹部にひそんでいるドラゴンが胸部へもぐりこむのを防ぐための隔壁と考えられていたのである」 (p37”セックスと横隔膜”の項より) 「ここでもアナロジーの法則がはたらいていて、妊婦は雌に対しては反発力(アンチパシー)を感じるが、雄に対しては親和力(シンパシー)を感じるというわけなのであろう」 (p42"海ウサギと海の動物たち"の項より) 「ドラゴンは鷲の卵を手に入れようと虎視眈々とねらっている。それに対して鷲はドラゴンを見つけ次第、たちまち空中にさらってゆく。しかしドラゴンは鷲の翼をぐるぐる巻きにしてぐいぐい締めつけるので、両者はからみ合ったまま地上に落ちてしまうのだ」 (p119"鳥と風卵"の項より) 「この雷という現象はきわめて激烈な気象上の混乱を伴うが、それは湿気があつまって多量の水を発生せしめたり、いわば活動中の星が産みの苦しみに身もだえしたりするからである」 (p177~178"天変地異"の項より) 偶然にもドラゴンにまつわる引用が二つ出てしまったが、動物の身体の中にドラゴンがいるという発想、ドラゴンと鷲が敵対し、対等に戦うという現在のドラゴンのイメージからは想像できない考えが面白い。それだけドラゴンという生物が身近な生物として考えられていたのかもしれない。雷が星の産みの苦しみになるというのも面白い。星がまるで人間のようである。 このように現在の言葉の感覚からは連想できないイメージの結びつきがプリニウスの頭の中で存在していたのだろう。それが澁澤氏を、そしてこの本を読む私たちを魅了している。

Posted by

本家プリニウスの本が価格的に手に入れにくいので、プリニウスについて書かれた本を読んでみることにしたのですが、ますます本家が読んでみたくなり困ってしまいました。

Posted by

澁澤さんがプリニウスの「博物誌」を紹介していく本。澁澤さんの文章は飽きが来なくてよい。やっぱりプリニウスは通読するよりも、ぺらぺらと頁をめくって目が留まったところを読むのが一番いいんだな。ここら辺は澁澤さんに賛成。 最後の象の章の、象が塩分を含んだ土を喰うという習慣を澁澤さんは知...

澁澤さんがプリニウスの「博物誌」を紹介していく本。澁澤さんの文章は飽きが来なくてよい。やっぱりプリニウスは通読するよりも、ぺらぺらと頁をめくって目が留まったところを読むのが一番いいんだな。ここら辺は澁澤さんに賛成。 最後の象の章の、象が塩分を含んだ土を喰うという習慣を澁澤さんは知らなかったらしい。 どうでもいいことだが、私はプリニウスの英語からの重訳を所蔵している。高かった・・・。

Posted by

- 1