マザーネイチャーズ・トーク の商品レビュー

立花さんが様々な分野…

立花さんが様々な分野の知識人と対談しています。とくに河野さんとの対談は興味深いです。

文庫OFF

それぞれに興味深い対談であったが、特に服部勉氏との微生物をめぐる対談がおもしろかった。 インタビュイーからどれだけ専門的な話を引き出せるかは、インタビュアーの手腕に負うところが大きのであるが、立花隆の専門的なツッコミに、つい聞き手が素人であることを忘れて、自分の研究領域について語...

それぞれに興味深い対談であったが、特に服部勉氏との微生物をめぐる対談がおもしろかった。 インタビュイーからどれだけ専門的な話を引き出せるかは、インタビュアーの手腕に負うところが大きのであるが、立花隆の専門的なツッコミに、つい聞き手が素人であることを忘れて、自分の研究領域について語り出すところが、いかにも痛快である。

Posted by

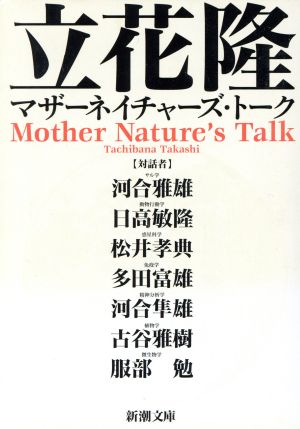

立花隆が、第一線で活躍する7人の科学者たちへのインタビューを試みた本です。 対話相手となったのは、サル学の河合雅雄、動物行動学の日高敏隆、惑星科学の松井孝典、免疫学の多田富雄、精神分析学の河合隼雄、植物学の古谷雅樹、微生物学の服部勉。 多田富雄や河合隼雄といったエッセイの名手...

立花隆が、第一線で活躍する7人の科学者たちへのインタビューを試みた本です。 対話相手となったのは、サル学の河合雅雄、動物行動学の日高敏隆、惑星科学の松井孝典、免疫学の多田富雄、精神分析学の河合隼雄、植物学の古谷雅樹、微生物学の服部勉。 多田富雄や河合隼雄といったエッセイの名手としても知られる科学者たちのインタビューは、話題が硬軟多岐にわたってたいへんおもしろく読めます。他の科学者たちも、専門領域の観点から、唖然とするほどスケールの大きな話が展開されることがあり、科学的なものの見方が切り開いてくれる展望をかいま見ることができた気がします。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

立花隆さんが様々な研究の最先端にいる科学者7人に話を聞いていくという対談集。 これから研究が始まるという私にとってはとても刺激的で面白かったです。 このような本を読むと、研究が楽しみになってきます。 個人的に印象に残った言葉。 ●動物行動学者の日高敏隆さん 「要するに生物の世界というのは、太陽エネルギーが地球の表面でしばらく遊んでいるわけですね」(P84) ●惑星科学者の松井孝典さん 「この宇宙は認識するものがあるから存在するんだ」(P153) ●精神分析者の河合準雄さん 「『ヒューマン・ネイチャーはアゲンスト・ネイチャー』ユングの言葉」(P223) 「全力をあげて何もしない」(P229) ●微生物学者の服部勉さん 「微生物ウォッチング」(P367) もちろん、ここであげた以外の人達の話もとても面白かった。 たいてい私が読む立花さんの本は10年か20年前の本なので内容が古い。 これの現代版があれば、必ず買うのになぁ。

Posted by

(1997.04.20読了)(拝借) (「BOOK」データベースより)amazon ヒトとサルはどのぐらい違うのか?生物の進化はいかにして起こるのか?地球外にも生命はいるのか?人間の「自己」はどう維持されるのか?心はなぜ病むのだろう?植物の起源と本質は?微生物の真の姿は?―世界と...

(1997.04.20読了)(拝借) (「BOOK」データベースより)amazon ヒトとサルはどのぐらい違うのか?生物の進化はいかにして起こるのか?地球外にも生命はいるのか?人間の「自己」はどう維持されるのか?心はなぜ病むのだろう?植物の起源と本質は?微生物の真の姿は?―世界とは、人間とは何かを問い続ける立花隆と、その道の権威である7人のサイエンティストが、母なる自然の奥に隠された謎を次々に語り明かす「科学」対話集。 ☆関連図書(既読) 「サル学の現在(上)」立花隆著、文春文庫、1996.01.10 「サル学の現在(下)」立花隆著、文春文庫、1996.01.10 「知の現在」立花隆著、日本放送出版協会、1996.07.01

Posted by

自然にはぐくまれた生命そして脳。 様々なことが生まれる。 立花隆は、あとがきでいう。 「自然は、花鳥風月の世界であり、 もののあはれを感じとるべき世界なのである。」 「日本の自然愛好家たちは、 自然を感覚情緒的に楽しむのがもっぱらで、 知的に楽しもうとはしない。」 「個々の...

自然にはぐくまれた生命そして脳。 様々なことが生まれる。 立花隆は、あとがきでいう。 「自然は、花鳥風月の世界であり、 もののあはれを感じとるべき世界なのである。」 「日本の自然愛好家たちは、 自然を感覚情緒的に楽しむのがもっぱらで、 知的に楽しもうとはしない。」 「個々の自然現象の背後にどんな原理が 働いているのかを知りたい。」 という 「分析的な原理原則の追求という方向に 向かう人はきわめて少ない。」 ここに登場する7人は、きわめておもしろいひとたちであった。 1、自然を考える 河合雅雄 サル学 「自然、ネーチャーというときに、 生命抜きの自然と、生命を含んだ自然がある。」 「現実には、葦の髄から天井を見て 議論しているだけという人が増えている。」 シートン「動物記」様々な動物が人間的に描かれている。 「我々の肉体を構成している元素も もとは宇宙全体の物質の進化の過程で 生まれてきたもので、 つまりいつかどこかで起こった大爆発によって 宇宙に飛び散っていったものが 再び集まってきてわれわれの肉体になっている。」 「親子の愛情というのは、 サルの中にいくらでも証拠が挙げられるし、 実際に見られます。 しかし異性間の愛情というのはない。」 インカは、ピサロに攻められるが、 そのとき神様が白い馬に乗って助けにくる と信じていたために彼らはたたかわなかった そして、ほろびた。 2、ナチュラル・ヒストリーのすすめ 日高敏隆 動物行動学 ファーブル昆虫記を書いたのは、第1巻が、55歳の時であり、 第10巻が83歳という。実にすごい話である。 蝶の道 蝶の感覚器官は、光に敏感なようにできている。 虫なら虫がいたときに、こいつ何のために こんなことをしているのかという発想。 ナチュラルヒストリー。 蜂は刺すと死んでしまうが刺してしまう。 なぜか。 モノジーン(単一遺伝子)で発想するのと ポリジーン(複数遺伝子)で発想する。 生物のコンシステンシー(一貫性) 3、宇宙から見た地球 松井孝典 惑星科学 「21%の酸素」もあるのは、異常である。 しかし、生物には最適濃度となっている。 火星の大気中の酸素濃度は、0.13%である。 地球の海の量は、0.03%くらいしかない。 天王星や海王星は、水が50%ととなっている。 宇宙は、結局知性を生むように進化している。 認識主体というのは、いろんなところに生まれている。 4、免疫という名の自己を守るシステム 多田富雄 免疫学 5、心という領域 河合隼雄 精神分析学 神経症と精神病は違ってくる。たがをはずす。 祭りが必要になってくる。 夢ー「夜見るもの」と「心に描くもの」との違い。 イメージ・ジェネレーター 人格のインテグリティ 無感情症候群 6、植物の本質 古谷雅樹 植物学 7、もう一つの「未知」微生物 単眼思考ではだめである。複眼思考をすることである。 モノジーンではなく、ポリジーンでなければならない。

Posted by

雑誌「マザー・ネイチャーズ」で連載されていた、立花隆氏と河合雅雄氏(サル学)、日高敏隆氏(動物行動学)、松井孝典氏(惑星科学)、多田富雄氏(免疫学)、河合隼雄氏(心理学)、古谷雅樹氏(植物学)、服部勉氏(微生物学)との対談集。 もう20年近く前の対談で、一部は古くなっているが、...

雑誌「マザー・ネイチャーズ」で連載されていた、立花隆氏と河合雅雄氏(サル学)、日高敏隆氏(動物行動学)、松井孝典氏(惑星科学)、多田富雄氏(免疫学)、河合隼雄氏(心理学)、古谷雅樹氏(植物学)、服部勉氏(微生物学)との対談集。 もう20年近く前の対談で、一部は古くなっているが、まだ十分に読み応えがあった。巻末の佐倉氏の解説も冴えている。 ・DNA分析によると、ボス猿はあまり子孫を残していない(井上美穂)。 ・大気に酸素がたまっているのは、炭素が酸素と反応せずに地球の中に埋没したため。 ・木星、土星、海王星は重力エネルギーが解放されることによって熱を発して輝いている。 ・ユーリー・ミラーが実験したのはアンモニア、メタン、水素だが、原始大気の組成は水蒸気、一酸化炭素、窒素(松井)。 ・植物の特徴は、独立栄養、細胞分化の可逆性(分裂を再開できる=寿命がない)、環境依存型。 ・菌根:糸状菌と植物の共生。根粒:根粒菌とマメ科植物の共生。起源は1〜2億年前。

Posted by

様々な専門の科学者に、本質を引き出すようなインタビューをする立花さんは、本当に凄い。 それぞれの分野の話が、これまた面白くて・・。 科学ってほんとに面白いなぁ。 会話にどんどん引き込まれました。

Posted by

日付メモなし。 これは友人W田から勧められた本で、その時は書籍を貸してもらってました。 ところが、その後書籍を読めないうちに文庫化されたので自分で購入して(書籍は返しました)読んだのでした。 思えば、「立花隆」の本と出会ったのは、この本がはじめてだったと思います。 『マザーネイ...

日付メモなし。 これは友人W田から勧められた本で、その時は書籍を貸してもらってました。 ところが、その後書籍を読めないうちに文庫化されたので自分で購入して(書籍は返しました)読んだのでした。 思えば、「立花隆」の本と出会ったのは、この本がはじめてだったと思います。 『マザーネイチャーズトーク』は、当時の各分野の研究者によるその研究内容について面白く読める本だと思います。 例えば「サル学」とか「細菌学」とかって言われても、私たちはもちろん、十代の学生達には「どういう事を研究してるのかわからない」と思うんだけれども。 でもこれを読むと、その研究者が関わっている部分という意味で、その学問の一側面(でも非常に具体的にその内容を知ることが出来るし、また熱中している研究者の口を通して語られる言葉は、当然のごとくその研究、学問がとても楽しく面白そうに受け取れる)を知ることが出来るので、自分の進路をどう決めるか?という場面などで、一つのきっかけになるかもしれないなと思った次第。 もちろん、そういう「面白さ」が感じられるくらいの話を研究者から引き出すことが出来たのは、インタビュアーの立花隆が事前にすごく勉強しているからだろうと思うんだけどね。質問の内容が毎回またすごいんですもの(笑)。 それぞれの内容も長くないので、読みやすいと思います。 これをまだ十代の義務教育時に読んでいたら、自分の進路を考えた時に、違う方向へ進んだのかもしれないな‥と思いましたねぇ。 それと、立花隆という人物に対して敬意を感じましたね。 おかげで、その後、立花隆の本を手に取るようになったもなぁ‥(笑)。 そういう意味でもキッカケの本でした。

Posted by

- 1