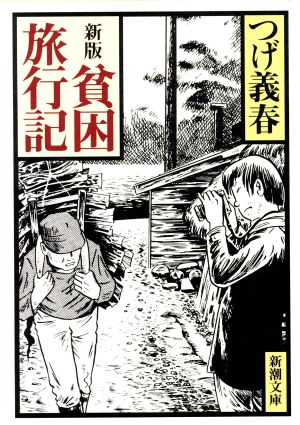

貧困旅行記 の商品レビュー

日々の生活に息苦しさ…

日々の生活に息苦しさを感じ蒸発したり、鄙びた場所を愛したり、ヌード小屋に思いを馳せたり。つげ漫画と同じ切なさ、ユーモアがあります。

文庫OFF

読みやすさ ★★★★★ 面白さ ★★★★★ ためになった度 ★★★ 何度も読んだ、自分にとってバイブルのような本の一つ。つげさんは、ご自身では文章を書くのは苦手と言っているが、なかなか味わい深い文を書く。p250の家畜小屋のくだりが特に好きだ。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

時間かかった! 小倉の昔の写真がどどんと載ってるのに惹かれて買った この頃の小倉に行ってみたい 杖立温泉に行った後にこれ読んで、出てくる写真と同じ建物の写真を撮ってたのも偶然だった 最初の珍道中感から徐々にだらだら旅日記感が出てきて時間かかったけど、わざとボロい宿に止まって自分はどーしよーもない人間だって思う気持ちよさは分かる気がする、やりたい この頃の日本の全国のボロ宿に泊まりたい…

Posted by

千葉県の大原や、上野原の旧甲州街道、東京都の深部など観光にとってマイナーな場所のマイナーな宿を綴った一風風変わりなC級旅行記。

Posted by

日々鬱陶しく息苦しく、そんな日常や現世から、人知れずそっと蒸発してみたい――やむにやまれぬ漂泊の思いを胸に、鄙びた温泉宿をめぐり、人影途絶えた街道で、夕闇よぎる風音を聞く。窓辺の洗濯物や場末のストリップ小屋に郷愁を感じ、俯きかげんの女や寂しげな男の背に共感を覚える……。 主に昭和...

日々鬱陶しく息苦しく、そんな日常や現世から、人知れずそっと蒸発してみたい――やむにやまれぬ漂泊の思いを胸に、鄙びた温泉宿をめぐり、人影途絶えた街道で、夕闇よぎる風音を聞く。窓辺の洗濯物や場末のストリップ小屋に郷愁を感じ、俯きかげんの女や寂しげな男の背に共感を覚える……。 主に昭和40年代から50年代を、眺め、佇み、感じながら旅した、つげ式紀行エッセイ決定版。 タイトルと内容が全然違うじゃん!どこが貧困なんだよ、詐欺じゃん!と投げ出してやろうかと思ったけど、あっと言う間に魅力にハマった。昔の日本とか、旅がどうだとか、そんなのどうでもいい。つげ義春という人物に酔えるエッセイ本。会ったことのないファンのところに押しかけ一発やって、何か違うような気がして女のもとから去っていく。ストリッパーの太ももに触る。そして一発やって去る。こんな大胆な奴が豆腐のメンタルだというのだから納得できない!

Posted by

昭和の鄙びた宿場町の描写とそこを歩く中で生じる内省の描写が面白かったです。つげ義春の漫画で描かれている奇妙な世界は、実際の世界から遠くかけ離れた世界であるように感じていましたが、この本を読むとそう遠いものでもないのかもしれないと思えて来ます。今となっては追体験をすることが難しい旅...

昭和の鄙びた宿場町の描写とそこを歩く中で生じる内省の描写が面白かったです。つげ義春の漫画で描かれている奇妙な世界は、実際の世界から遠くかけ離れた世界であるように感じていましたが、この本を読むとそう遠いものでもないのかもしれないと思えて来ます。今となっては追体験をすることが難しい旅も多く、旅の中で感じる郷愁であったり後悔であったりが羨ましくも感じられました。

Posted by

日本経済新聞社 小中大 記事利用について 印刷 印刷 文学周遊つげ義春「貧困旅行記」 大分・由布市湯平温泉 「蒸発をするのは案外難しいものだな」 2019/8/31付日本経済新聞 夕刊 会ったこともない女性と結婚するため、二十数万円の所持金と時刻表をポケットに...

日本経済新聞社 小中大 記事利用について 印刷 印刷 文学周遊つげ義春「貧困旅行記」 大分・由布市湯平温泉 「蒸発をするのは案外難しいものだな」 2019/8/31付日本経済新聞 夕刊 会ったこともない女性と結婚するため、二十数万円の所持金と時刻表をポケットに入れ、汽車に乗り込んだ――。 ちょっと待ってほしい。そんな旅があるだろうか。本書の冒頭に、破天荒な道行きの始末が収められている。 山あいの温泉地の夕暮れ。石畳の道にちょうちんがともる=小園雅之撮影 山あいの温泉地の夕暮れ。石畳の道にちょうちんがともる=小園雅之撮影 1968年初秋のことだ。作者は当時30歳。「ねじ式」「ゲンセンカン主人」など唯一無二の作品を発表し、芸術性の高い漫画家として世の耳目を集め始めた。なのに蒸発願望をこじらせる。 北九州市に住むファンの看護師の女性と手紙をやりとりするうちに、妄想に駆られる。すべてを投げ出して彼女と結婚し、適当な仕事を見つけて、当地に住み着いてしまおうか……。 この年は、米国でベトナム反戦運動、日本では全共闘運動が燃え広がった。自我に基づく体制への異議申し立てである。でも、廉恥の心を持つこの人は、自らを無価値なものとして宙に放り出そうとする。実に危なっかしい。 北九州に着いた作者は、病院で働く女性をアポなしで呼び出す。が、休日は日曜だけ。会えるのは1週間後と告げられる。仕方なく暇つぶしのため九州の温泉地を周遊した。その行き当たりばったりの旅程をたどってみた。 大分県由布市の湯平温泉は、石畳の路地をちょうちんの灯が照らす落ち着いた風情の湯治場だ。作者が投宿した「白雲荘」が今も営業していた。主人によると、かつては歓楽の色もあったという。 ストリップ小屋をのぞいた孤高の漫画家は、踊り子さんのマネジャーにでもなって各地を放浪するのも悪くない、などとあらぬ空想をする。 結局、蒸発の決意が鈍り、10日間で帰京するのだが、その間、地方巡業のダンサーと懇意になる。朝、目覚めると枕元には、連絡を取り合おうという彼女の置き手紙があった。結構、もてるのだ。 「人はなぜ、つげ義春についてかくも語りたがるのだろうか」とは、批評家の四方田犬彦さんの問いだ。戦後を代表する知識人、鶴見俊輔、吉本隆明しかりである。本人は長く作品を発表していない。それゆえ著作は版を重ねる。 白雲荘の湯船に身を沈め、今、作者は何をしているのだろうと想像してみる。時折どこかの鉱泉宿などを旅し、世捨て人の風雅を味わっていてくれたらうれしい。 (編集委員 和歌山章彦) つげ・よしはる(1937~) 東京都生まれ。幼くして父を亡くす。本人が記した「自分史」によると終戦直後、「一家は貧困のどん底にあった」。小学校卒業後、メッキ工場に見習工として就職。過酷な労働に耐えきれず15歳の年に横浜港から米国行きの船に乗り、密航を企てるが失敗。漫画家を志す。 1960年代のカウンターカルチャーの時代に「紅い花」「ほんやら洞のべんさん」などの作品を漫画誌「ガロ」に発表し、当時の若者に支持された。代表作「無能の人」「リアリズムの宿」は後に映画化された。本作のようなエッセーにも漫画と同様、ユーモアに富んだ筆がさえ、不思議な、夢のような世界に読者を誘ってくれる。 (作品の引用は新潮文庫) このページを閉じる 本サービスに関する知的財産権その他一切の権利は、日本経済新聞社またはその情報提供者に帰属します。また、本サービスに掲載の記事・写真等の無断複製・転載を禁じます。 NIKKEI Nikkei Inc. No reproduction without permission.

Posted by

一万円選書から 漫画家の紀行記、手書きの地図がちょいちょい描かれているのだが、何度Googleマップの航空写真と照らし合わせたことか。 著者が訪れたのはもう何十年も前の話なので「今はどうなっているのだろうか?」が、気になってします。 あ〜、こんな旅がしてみたい。

Posted by

つげ義春自身による旅行記。蒸発を目的とした旅。商人宿や鉱泉をめぐる旅について書かれている。 漫画作品のもうチーフらしきものも出てきて興味深い。 奥様、息子も出てきてマンガをさらに追体験した気分である。 文中に「猫町」的感覚を味わった話があって、わが意を得たりの気分。「猫町」は...

つげ義春自身による旅行記。蒸発を目的とした旅。商人宿や鉱泉をめぐる旅について書かれている。 漫画作品のもうチーフらしきものも出てきて興味深い。 奥様、息子も出てきてマンガをさらに追体験した気分である。 文中に「猫町」的感覚を味わった話があって、わが意を得たりの気分。「猫町」は散歩者、漂泊者(しかも定住漂泊)にとってはバイブルたる小説だと個人的には思うのだ。 つげ義春自身も魂の漂泊者である事を改めて認識した。そして、その心の痛みと漂泊への憧れは自分にも通ずるものがあって自分の心に響いてくる。 中に出てくる関東近郊の温泉場、いまでもあるのか調べてみよう。 (追記 一部調べたがすでに宿のない所や、今では観光地化してしまった所も多い。犬目宿も往時のような風景は望めない。作者が巡りあった様なひなびた風景は、もはや過去のものらしい)

Posted by

巻頭に昭和45年当時の鄙びた山村、漁村、温泉宿の写真が載せられるが、もはや探しても見られなくなった絶滅風景か。ここ写る子どもたちは、そうか、ちょうど自分と同じくらいの年齢なわけだ。かつて、未舗装路に並ぶ掘っ立ては我がまちにもあったが、ここまで寂れて侘しい風景は記憶にあるような、な...

巻頭に昭和45年当時の鄙びた山村、漁村、温泉宿の写真が載せられるが、もはや探しても見られなくなった絶滅風景か。ここ写る子どもたちは、そうか、ちょうど自分と同じくらいの年齢なわけだ。かつて、未舗装路に並ぶ掘っ立ては我がまちにもあったが、ここまで寂れて侘しい風景は記憶にあるような、ないような。わずかばかりの我が深山幽谷の旅では、著者の望む趣きもないのだけれど、仲間と泊した九州の安宿、がっかり民宿ほど想い出深く語りぐさになっている。旅人は訪れた地域の風情や風習をけがしてはならず、寄らせていただく気分が大切だが、迎える側も外貨稼ぎで俗化したサービスに努め、旅人が観光客と呼ばれ、お客様気分になった時点で、ここに載せられる旅は失われたんだろう。

Posted by