犠牲 の商品レビュー

http://blog.goo.ne.jp/abcde1944/e/3c339169676a585e7ea8953308253622

Posted by

柳田邦夫さんのことは読売新聞で「大人が絵本で涙するとき」が紹介されて知った。優しい文体に惹き込まれたが、ご子息が25歳の若さで自死されたことを知り、この本も読んでみたくなった。死というものには、一人称の死、二人称の死、三人称の死があること、脳死についても考えさせられた。あとがきの...

柳田邦夫さんのことは読売新聞で「大人が絵本で涙するとき」が紹介されて知った。優しい文体に惹き込まれたが、ご子息が25歳の若さで自死されたことを知り、この本も読んでみたくなった。死というものには、一人称の死、二人称の死、三人称の死があること、脳死についても考えさせられた。あとがきの中で、やはりご子息が自ら命を断たれたクリスチャンである西村先生の手紙「『敗北感にさいなまれる』と言われる気持ちはわかりますが、真実に歩んだ人生に敗北はありません。打ち倒されて低くなればなるほど、見えない神の生命は確かに注ぎ込まれるのです。」に心を打たれた。

Posted by

精神を病んでいた息子が自ら首をつり、脳死状態になってからの11日をまとめた手記。 残されたものの葛藤、憔悴から徐々に折り合いをつけていく様子が描かれている。 脳死は人の死かということにも言及している。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

(1999.07.03読了)(1999.06.19購入) わが息子・脳死の11日 (「BOOK」データベースより)amazon 冷たい夏の日の夕方、25歳の青年が自死を図った。意識が戻らないまま彼は脳死状態に。生前、心を病みながらも自己犠牲に思いを馳せていた彼のため、父親は悩んだ末に臓器提供を決意する。医療や脳死問題にも造詣の深い著者が最愛の息子を喪って動揺し、苦しみ、生と死について考え抜いた11日間の感動の手記。

Posted by

最近読んだ小川洋子さんの対談集で、 この本が話題に取り上げられていて、 思うところがあり、再読した。 確か十代、二十代で一回ずつ読んだと思う。 今回再読するまでは、 筆者の息子さんの「死までの11日間」の 悲しくて辛い記録と脳死に関する医療界、政治に対する 毅然たる問題提起、...

最近読んだ小川洋子さんの対談集で、 この本が話題に取り上げられていて、 思うところがあり、再読した。 確か十代、二十代で一回ずつ読んだと思う。 今回再読するまでは、 筆者の息子さんの「死までの11日間」の 悲しくて辛い記録と脳死に関する医療界、政治に対する 毅然たる問題提起、といった内容であったと記憶していた。 しかし、今回、 当時の自分の読み取り方が随分甘かった事が感じられた。 確かに、神経症に苦しんでいた筆者の次男である洋二郎さんが、 自死を選び、脳死状態となり、 死を迎えるまでの11日間の記録ではあるのだが、 その11日間の筆者にとっての位置づけを、 以前に読んだ時の私は違うように受け止めてしまったようだ。 この11日間は、ただ悲しくて辛い、だけでなく、 父親である筆者やその他の家族達が、 搬送された救急医療センターの医師や看護師の 手厚いケアの下で静かに眠っている洋二郎さんと改めて語り、 行動を起こす前の彼の苦しみや哀しみと向き合い、 かつて希望していた骨髄移植の提供が出来なくなった代わりに、 死後の腎臓提供を決断するなど、 突然訪れた肉親の死を受け止め、 心を整理するための11日間であったと知った。 本作品は、筆者が「当事者」になって考えた事、 脳死や臓器移植の問題提起も 確かに重要なテーマだったと思うが、 「大切な人の死をどのように受け止めるのか。」が 一番の核となっていると感じた。 終末医療の重要性を説いた点にも注意をすべきだろう。 そして洋二郎さんのように、 心が優しく、真面目な人が、 社会になじめず、悩み続け、 死を選ばなくてはならなかったのか。 本作に入っていた洋二郎さんの日記や短編小説を読むと 胸がしめつけられた。 この本が出て10年以上月日が流れたが、 心を病み、苦しんでいる人々は益々増え続けている。 そんな人達を救う「精神の医療」の存在が 益々重要になっていると思う。

Posted by

紙芝居劇むすびメンバーのMさんは本読みで、会うと本の話になることが多い。他の何冊かと一緒に「いつでもいいよ」と借りた本を読む。 柳田邦男が次男の自死を機として書くことになった『犠牲』も、『「犠牲」への手紙』も、いつだったか読んでいる。単行本が出た頃にすぐ読んだような…記憶ははっ...

紙芝居劇むすびメンバーのMさんは本読みで、会うと本の話になることが多い。他の何冊かと一緒に「いつでもいいよ」と借りた本を読む。 柳田邦男が次男の自死を機として書くことになった『犠牲』も、『「犠牲」への手紙』も、いつだったか読んでいる。単行本が出た頃にすぐ読んだような…記憶ははっきりしないが、ちょうどこの2冊と並行するように柳田が取り組んでいた『同時代ノンフィクション選集』の長めの解説も読んでいたし、『「死の医学」への日記』が毎日新聞の4面のかなりを割いて連載されていたときは、毎週欠かさず読んでいた。あの頃は、祖母が急死したり、母が病気になったりして、死や病について書く柳田作品にハマっていたなあとも思う。 自ら迎える死を、あるいは親しい人の死に行きあったときに、書くこと、話すことで、人は自分の生に「意味」を見いだすことができるというようなことを、この『犠牲』を書いた以降に柳田はずいぶん語り、書いている。それが闘病記や追悼記を書く効用であり、その作業をとおして人はそれぞれ直面する死や病と折りあっていくのだと。 それまでの柳田の作もいくつか読んでいたけれど、『犠牲』以降は、書き方や書く内容が変わったという印象があった。ノンフィクションとして書く「対象」と自分との距離を一定以上に保ち、淡々と"事実"を書き、その"事実"に語らせるという感じが以前の作品にはあったが、以降の作品は、多かれ少なかれ"書く私"が出てくるようになったと思える。わけても『犠牲』は、書かずには自分自身が立ち直れなかったという勢いがあった。 この本にあらわれる「二人称の死」という言葉にもその姿勢はあらわれている。それまで「三人称の死」というスタンスで書いてきた柳田は、「私」にとってあなた、どこかの知らない誰かではない、よく見知った「あなた」という二人称の死を、書かざるをえなくなった。 それでも、最初に月刊誌に次男の死について書いたときには、柳田は自分や家族のことをほとんど書かず、あるいは書けずにいたらしい。「こんな作品を書いてきた、ノンフィクション作家の柳田邦男」という像に、柳田自身ががっちりとはまっていて、家族のプライベートな部分を出すことに、見栄や世間体が邪魔したのだろうと思う。 十数年ぶりに2冊を読んで、脳死を宣告されたあとの洋二郎さんが体で話しかけてくるというところが強く印象に残った。 ▼「毎日ずっと洋二郎の側に付き添っていると、脳の機能が低下しているといっても、体が話しかけてくるんだなあ。全身でね」 賢一郎[柳田の長男、洋二郎さんの兄]もそう感じていたのかと、私はうれしい気になった。 「ぼくもそう感じるよ。言葉はしゃべらなくても、体が会話してくれる。不思議な気持だね」(p.58) 脳死宣告から9日目、病院へ出かけた柳田は洋二郎さんの血圧が140前後、心拍数60台と高い数字になっていることに驚く。そこへ看護婦が入ってきて、こう言う。 ▼「あら、お父さんが来たら、急に上がったわ。さっきまで血圧は120台、心拍数は50台だったのに」 「ほんとですか。まるで健康なときに戻ったみたいだ。昨日から昇圧剤を切ったのに、どうしたんだろう。ぼくが来たのを、からだが感知するのかなあ」(p.167) こういうところを読んで、ALSが重くなり、眼球を動かすこともできなくなり文字盤を使っての意思疎通もできなくなった母上のことを書いた川口有美子さんの『逝かない身体』を思い出す。 川口さんは汗をかくこと、血流の変化にともなう顔色の変化など、母上の身体が発するものを濃やかに受けとめながら、その姿を「意味の生成さえ委ねる生き方」と書いていた。 脳死の洋二郎さんと重いALSの川口さんの母上とを一緒にすることはできないけれど、言葉として発することはできなくとも、感じとり、受けとめようとする人とのあいだに、やはりコミュニケーションはあるのだろうと思った。 (犠牲9/2了、手紙9/4了)

Posted by

学校の関係で読む 医療系の学部なので、直接関係することがどこまであるか分からないが、とても勉強になった 人の死というのを考えるとき、今定義されている死されようとしている死という観点から、考えてみるのもいいのでは

Posted by

脳死の問題には以前から興味があり、柳田さんの本も何冊か持っていたのだけれど、読んでいなかった。しかし、この本を読んだきっかけは脳死よりも自殺者の周りに残されたもののその後に対する個人的な興味からである。脳死と判定されてから、臓器移植までの間にはそんなに間がないのだとなんとなく思っ...

脳死の問題には以前から興味があり、柳田さんの本も何冊か持っていたのだけれど、読んでいなかった。しかし、この本を読んだきっかけは脳死よりも自殺者の周りに残されたもののその後に対する個人的な興味からである。脳死と判定されてから、臓器移植までの間にはそんなに間がないのだとなんとなく思っていたが、脳死になるかもしれないと宣告されてから、脳死にいたるまでには期間といっても1週間ぐらいだけれど時間があることもあるのだと思った。しかし、冷静に事態を見極め、物事を進めていけたのは、普段からこの問題について考え、よい病院に恵まれたからだろうとも思う。このような本が存在してよかったと思った。

Posted by

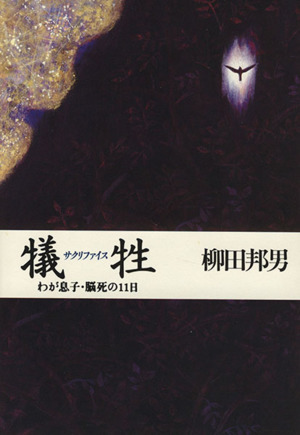

表紙カバーの下が、自死を遂げた洋二郎氏の日記をコラージュしたデザインになっている。ノートを埋め尽くす細密な字そのものが彼の精神世界を物語るようだ。 その子の脳死を見守った著者の心痛はいかばかりであっただろうか。せめて自死を選び取った息子さんの気持ちがやすらいだことを祈りたいと思...

表紙カバーの下が、自死を遂げた洋二郎氏の日記をコラージュしたデザインになっている。ノートを埋め尽くす細密な字そのものが彼の精神世界を物語るようだ。 その子の脳死を見守った著者の心痛はいかばかりであっただろうか。せめて自死を選び取った息子さんの気持ちがやすらいだことを祈りたいと思う。

Posted by

学生時代の思い出の本。哲学の授業の課題本だったのですが、当時は涙なくしては読めませんでした。影響されて映画のサクリファイスも見ましたが、3度もトライしたのに3度とも爆酔という苦い思い出も。

Posted by

- 1