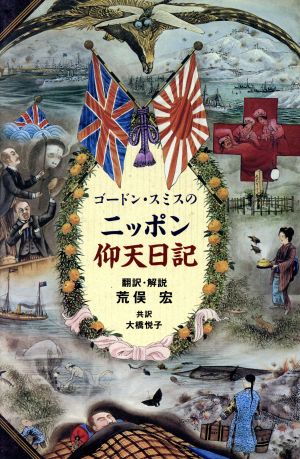

ゴードン・スミスのニッポン仰天日記 の商品レビュー

何と摩訶不思議な本。これを発見発刊した荒俣宏氏は、凄い。しかもしっかりしたカラーがさえる印刷。紙も上質。相当気合の入った本。しかも面白可笑しく飽きさせないよう書いてある。ありがたい事です。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

あの「荒俣宏」翻訳、解説となれば、一層興味が上がる。 時代は明治後期。 離婚問題の複雑さに嫌気がさし、イギリスからいわば逃げてオリエントの神秘的な旅情に、冒険に恋い焦がれ やってきたのが、遺産で暮らせる身分の著者、 ゴードン・スミス。 何よりも猟が大好きで、珍しい動物や、魚類に目がない。 革で装丁した分厚い8巻からなる日記。 そこには、自ら撮った写真もあるが、 日本で買った彩色の絵葉書。 売れない日本画家を使って描いた 生物、生活風景、祭りなどなど。 大英博物館から、日本での哺乳類捕獲を依頼されるが、 実質ボランティアに近い。 帰国の際、国から旭日勲章を受賞している。 暮らしていくうちに、地元の警察とも情報を得られる立場になり、猟をするときも、地方に見聞を広めにいく時も、届けを出し、その土地の知事たちとも親交を深める。 何よりも、学者でもなく、商人でもないイギリス人が描いた克明な当時の日本の印象、知識、情報が素晴らしい。 日本人にも友人ができ、その子供らとも親しく付き合う情景は、なかなかの好人物と言える。 文章だけでなく、多数ある絵、写真、などの差し込み情報が多いのが楽しさを増す。

Posted by

明治末期の日本で、大英博物館のための収集を行ったゴードン・スミスの、スクラップ付き絵日記。 1980年代に入って、TVディレクターの目に触れたことが公開のきっかけなんですが、偽書と思われたこともあったそうで、その辺の経緯は日本語版の出版直後に荒俣宏氏が語っていました。 厖大な収蔵...

明治末期の日本で、大英博物館のための収集を行ったゴードン・スミスの、スクラップ付き絵日記。 1980年代に入って、TVディレクターの目に触れたことが公開のきっかけなんですが、偽書と思われたこともあったそうで、その辺の経緯は日本語版の出版直後に荒俣宏氏が語っていました。 厖大な収蔵品をピックアップして出版できる形のまとめるのも、それをさらに精選して日本語版を編集するのも、「古い間脳の一部に好奇心の電磁波がピリピリと走る」作業だったようです。 ゴードン・スミスは、博物標本の収集はしたけれど博物学者でもお雇い外国人でもなく、裕福で狩猟好きな好事家。市井の外国人と呼んでしまうと少し違うかも知れませんが、特に大きな功績があった方ではなく、一外国人がどのように日本滞在を楽しんだのか、私人の日記として、興味深く読みました。 記録のために絵師を傭ったとのことで、レベルの高い絵日記と言うか、1900年前後のヨーロッパ人が興味を持った日本が、豊富な写真と画像で紹介される。見ているのは懐かしい日本でもあり見知らぬ日本でもあるという二重性が、不思議なトリップ感をもたらします。 冒頭は上陸第一日目、明治31年(1896)のクリスマスイブ、「十二月二十四日 土曜日 しののめ、ナガサキ・ハーバーについた。とうとうニッポンだ。この国を見ずに死ねるか、と思ってたら、願いがかなった」で始まるの一文は、荒俣宏さんの翻訳も楽しげです。

Posted by

まえがき 第1章 ついに日本にやってきた 1898年(明治31年) 第2章 伝統的な習慣 1899年(明治32年) 第3章 極東がよんでいる 1900年(明治33年) 第4章 ハンターの故郷 1900~1904 第5章 国民兵役 1904年(明治37年) 第6章 狂信者 1904...

まえがき 第1章 ついに日本にやってきた 1898年(明治31年) 第2章 伝統的な習慣 1899年(明治32年) 第3章 極東がよんでいる 1900年(明治33年) 第4章 ハンターの故郷 1900~1904 第5章 国民兵役 1904年(明治37年) 第6章 狂信者 1904年(明治37年) 第7章 トシの真珠採り 1904年(明治37年) 第8章 この土地の主 1904、1905年(明治37、38年) 第9章 冬の物語 1905、1906年(明治38、39年) 第10章 ふつうのイギリス紳士 1906、1907年(明治39、40年) あとがき 索引

Posted by

明治31年から40年にかけて日本にやってきたイギリス人の日記である。 このゴードン・スミスという人は、事業家でもあるが、探検家でもある。 そのうえ女好きでもあるようだ。 偉人伝に載るような人物ではない。 だが、その旺盛な好奇心で、明治という時代を活写した功績は讃えられてしかる...

明治31年から40年にかけて日本にやってきたイギリス人の日記である。 このゴードン・スミスという人は、事業家でもあるが、探検家でもある。 そのうえ女好きでもあるようだ。 偉人伝に載るような人物ではない。 だが、その旺盛な好奇心で、明治という時代を活写した功績は讃えられてしかるべきだと思う。 この書物はイギリスで刊行された本を編集・翻訳したものである。 荒俣宏があとがきで書いているように、既に原本はオークションにかけられて元々の所有者の手を離れているらしい。 貴重な資料であるはずなのに残念である。 本書に登場する110年前の日本は、古き良き近世と、西欧列強に肩を並べようとする近代とが共存している時代であった。 そしてまた、日本人がその慎ましさを失っていく時代でもあった。 ゴードン・スミスも、小泉八雲やイザベラ・バードと同じような嘆きを記している。 「私はますます、日本は、最高水準の理想の社会から最低のところまで堕落するにちがいないと確信するようになった。日本はやがて、アメリカの道徳や自由を取り入れ、質の善し悪しはともかくとして商人の国になるだろう。《中略》日本はやがて社会的にも商業的にも、巨体なシカゴのようになるだろう。そうなればなるほど、あわれである。」 夏目漱石が『三四郎』の中で広田先生に 「滅びるね」と言わせているのも、 そうした懸念を誰もが感じていたことの 証ではないだろうか。

Posted by

1900年頃に日本を訪れたゴードン・スミスさんの日記. 現在では我々日本人でも知らないような風俗が紹介されていて非常に面白い. 日本の文化を賞賛しつつもなじめないスミスさんが,年月を経て日本文化を理解し,日本びいきになっていく様子が面白い.

Posted by

まあまあ面白い。 訳が荒俣宏なので、安心して読めるし、荒俣の訳すに当たっての思入れも冒頭に書かれているので、それを意識して読んでも面白い。イギリス人から見た明治末期。このゴードンスミスが外国人らしく大変ストレートに発見したことを日記に記す。毒舌(?)もキビシイ。

Posted by

1900年頃の日本へ、離婚問題から逃げてきた英国人、ゴードン・スミスの日本滞在日記。面白可笑しい。この笑いはジェネレーションギャップか、異文化から見る自文化への視点の差異を見てるからなのか。

Posted by

- 1