ワンダフル・ライフ の商品レビュー

生物進化を偶発性という観点から述べているらしい。 一般向けというには、大著である。 それにしても、カンブリア紀の生物発生の大爆発はなぜ起こったのだろう?

Posted by

バージェス頁岩から出た古生物の化石をめぐる、その古生物の解明と、その解明に奮闘した学者の方々の様子や生命進化についてのお話。この本は一般向けに書かれていて、古生物の解説というよりは、古生物学の歴史や生物進化の考え方と、このテーマに取り組んだ学者の方々の伝記といった感じの読み物です...

バージェス頁岩から出た古生物の化石をめぐる、その古生物の解明と、その解明に奮闘した学者の方々の様子や生命進化についてのお話。この本は一般向けに書かれていて、古生物の解説というよりは、古生物学の歴史や生物進化の考え方と、このテーマに取り組んだ学者の方々の伝記といった感じの読み物です。 進化やカンブリア爆発の考え方については、著者の持論がかなり強行に打ち出されています。偶発性云々って言う考え方は、割と今の私の中にある考え方にかなり近いので、それ自体は抵抗なく受け入れられるものだったのだけど、その説明においてとてもくどく感じる所がありました。 とはいえ、一連の解明の流れをドラマティックにわかりやすく描かれていて、読み物として面白かったです。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

ガッコーじゃ、地質時代は「先カンブリア時代・古生代・中生代・新生代」の4つに分けられるって習ったけど、先カンブリア時代は、更に原生代・始生代・冥王代に分けられるのね〜 カナダのブリティッシュ・コロンビア州にあるバージェス頁岩をめぐる新解釈。 一般人には、ウィッティントン以下3人組の頑張りを詳細に語る3章より、ウォルコットがバージェスの靴べら(既知の分類群への押し込め)に拘った理由を考察する、4章こそがワンダフルライフのキモでしょう!決して行政の仕事に忙殺されて研究に時間が割けなかっただけじゃない。進化が必然性でなく偶発性によるなんて、受け入れ難かった。神はサイコロを振らない!…石頭と言われればそれまでだが。 偶発性の理解を助ける例として、レンデルの「運命の倒置法」、キングの「トミーノッカーズ」、ヴォネガットの「ガラパゴスの箱舟」が挙げられている。

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

1993年刊行。著者はハーバード大学アリクサンダー・アガシ記念教授。◆地球の生命進化において特異な位置を占めるカンブリア大爆発。その重要性を世に知らしめたのがカナダ・ロッキー山脈中にあるパーチェス頁岩から発掘された化石群。アノマロカリスといった不可思議な動物群を解説しつつ、進化の有り様について独自の見解を提示する。なにはともあれ、パーチェス頁岩の意義を感得するには適した一書である。

Posted by

バージェス頁岩。化石。 おすすめ本から手にとったものの、初見、いったいなんのことやらという。 C1045

Posted by

古生物学者スティーヴン・ジェイ・グールドが有名な進化上の事件「カンブリア爆発」について解説した本。カンブリア爆発とは、著者の言うところの生物の「異質性」がカンブリア紀のある短い期間に爆発的に増加し、その後の進化の歴史でその異質性は減少し、現生の生物は当時ほどの異質性を持っていない...

古生物学者スティーヴン・ジェイ・グールドが有名な進化上の事件「カンブリア爆発」について解説した本。カンブリア爆発とは、著者の言うところの生物の「異質性」がカンブリア紀のある短い期間に爆発的に増加し、その後の進化の歴史でその異質性は減少し、現生の生物は当時ほどの異質性を持っていないと主張する。 「異質性」は、生物の解剖学的特徴のバリエーションを指すようだ。つまり、カンブリア爆発直後の生物には、現在の生物を構成する基礎的なパーツはすべて含まれているし、実は現代の生物には受け継がれなかったパーツまで当時の生物には存在したというのだ。 ただ、著者の言う異質性は、現生の生物を分類するのに使われる分類学の判断基準によるものであって、後知恵の感は否めない。また、彼の主張する爆発的進化は、単に進化速度が速いというようなものではなく、それとは異質な断絶を伴う進化だというが、非常に危うい主張だと感じた。進化速度が一定でないとすれば、伝統的な漸進的進化の枠組みで説明できるものをどうしてこのような偏った見方で説明しようとするのか。十分な説明があったとは思えない。 「カンブリア爆発」を裏付けることになったバージェス動物群の発見者チャールズ・ウォルコットに関する記述、その後の古生物学者の考えの移り変わり等、科学史の読み物として興味深い。また、本書には新科学的に重要なバージェス動物群が恐竜ほど知られていないことを嘆く記述があるが、その状況は本書がヒットしたことで一変したと言えよう。

Posted by

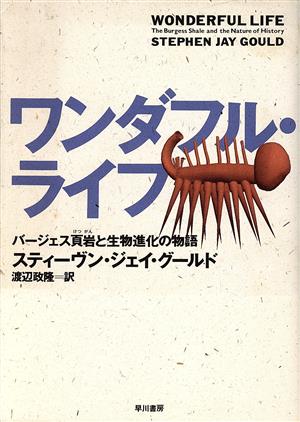

バージェス頁岩と生物進化の物語 Wonderful Life The Burgess Shale and the Nature of History http://www.hayakawa-online.co.jp/product/books/90236.html

Posted by

- ネタバレ

※このレビューにはネタバレを含みます

自らも生物学者でもある著者が、「バージェス頁岩の再発見」という事件(?仕事?)を通して、科学の有り様や、生物の進化をどう捉えているかについて語った一冊。 なぜ、ヒトが存在するのか、ヒトが生物の最終段階なのか、 根底に流れるテーマは非常に興味深い内容だし、古生物学者たちの仕事ぶりも、福岡伸一さんの本をもっとアメリカ人的に書いたらこんな感じ?みたいな感じで面白く書かれていた。 でも、、ちょっとしつこくて、、 いやいや、そんな風に捉えてないし、 っていう「従来の固定概念vs新発見による解釈 」の図式の繰り返しで少々疲れた。 といっても、20年前に初版だから、その当時だと、そのくらい言っても言いすぎではなかったのかもしれない。 小学校4年の時にすごく真剣に人類の目的ってなんなのかを考えてわからなくてねられないし、だれか大人に質問しようにも話のとっかかりが無い、みたいな時があったけど、もうすぐこの本が出るから、ちょっと難しいけど読んでみなさいって言ってあげたい。 現世生物でない奇抜なデザインのゆーてみたら、「ムシ」のイラストがたっぷりで少々ゾワゾワしながら読んだけど、化石からこの絵を書けるって相当知的だな、こんな風に一途に興味深いことに自分も知力を使っていきたいな、って思った。

Posted by

カンブリア紀の生物化石を発見したウォルコット。 彼の化石を再調査し多くの発見をしたウィッティントン達。 当時の科学的常識、宗教観からバージェス生物達を既知の生物門におしこめたウォルコットは、それでもその偉業が曇ることは無いように思う。 この本が出版されて20年の間にもウォルコット...

カンブリア紀の生物化石を発見したウォルコット。 彼の化石を再調査し多くの発見をしたウィッティントン達。 当時の科学的常識、宗教観からバージェス生物達を既知の生物門におしこめたウォルコットは、それでもその偉業が曇ることは無いように思う。 この本が出版されて20年の間にもウォルコットの発見したサンプル調査が進み、表紙に描かれているハルキゲニアが上下前後逆なのも味わい深い。

Posted by

歴史的な価値の高い本でかつとても面白いが、情報が古いことに関してはかなり割り引いて読まないといけない。

Posted by

- 1

- 2