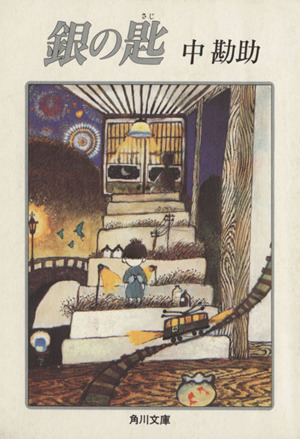

銀の匙 の商品レビュー

ドラマティックな出来…

ドラマティックな出来事や、怒涛のストーリー展開があるわけではありません。しかし、その文章の美しさは必読。何年かに一度読み返したくなる一冊です。

文庫OFF

なんといっても描写が…

なんといっても描写が美しく、また主人公の成長の過程やその時々の気持ちの動きが細やかに描かれています。解説に夏目漱石がこの作品を高く評価していたとあるのが、なんとなく納得できるような雰囲気のある作品です。(ただ、ストーリー性がそんなにあるわけではないので、買ってからしばらく「積ん読...

なんといっても描写が美しく、また主人公の成長の過程やその時々の気持ちの動きが細やかに描かれています。解説に夏目漱石がこの作品を高く評価していたとあるのが、なんとなく納得できるような雰囲気のある作品です。(ただ、ストーリー性がそんなにあるわけではないので、買ってからしばらく「積ん読」状態にしていたことを白状します…。)

文庫OFF

ストーリーにおける面白さは全くといっていいほど特筆すべきところはないと思う。けれど読んでいくうちに自分の幼い頃と自然に重ね合わせ、特有のふわふわとした暖かさがあって読んでいて心地良い。夏目漱石の書評は本当に的を射てると思った。こんな本は初めて読んだ。

Posted by

なんとも形容のしがたい読後感。 にわか読書家では、なるほどこの本の良さを感得するのは難しかった。 でも、解説でもあるように、言葉遣いがとても綺麗で、読んでいてイヤな気にはならないのはわかった。 それにしても、少年のころの時代をこんな風に綺麗に書くのは、とても素直なそれでいて頑固...

なんとも形容のしがたい読後感。 にわか読書家では、なるほどこの本の良さを感得するのは難しかった。 でも、解説でもあるように、言葉遣いがとても綺麗で、読んでいてイヤな気にはならないのはわかった。 それにしても、少年のころの時代をこんな風に綺麗に書くのは、とても素直なそれでいて頑固な人だったんだなあ、なんて思ったり。

Posted by

聞かん坊が、青年になるまでの人生記だろうか。 大正時代の日々の営みが、どこか瑞々しく清々しく感じる。 今では使われなくなった言葉も多く、脚注とともに、想像し、調べ調べ、頭の中に世界を形作っていく。 不器用だけど、感性豊かな主人公。 忙しい時でも、何だかスッと読める話であった。

Posted by

漱石が世に広めた才能らしい。現代日本人の思想の根底に漱石の小説があるなら、感性の根底にはこの本がある…初めて読んだけどそんな気がした。物凄く多くの人に読まれてきたんだなぁ。 個人的に小説とか役に立たないし読む時間無い!って思ってる人にこそ読んでみて欲しい。時を経ても変わらぬ懐かし...

漱石が世に広めた才能らしい。現代日本人の思想の根底に漱石の小説があるなら、感性の根底にはこの本がある…初めて読んだけどそんな気がした。物凄く多くの人に読まれてきたんだなぁ。 個人的に小説とか役に立たないし読む時間無い!って思ってる人にこそ読んでみて欲しい。時を経ても変わらぬ懐かしいものや美しいものがあることにホッとできると思う。 序盤は何も起きなくて確かに退屈だと思ったが、主人公が成長しそれまで一心同体のように過ごしてきた伯母の手を離れ、だんだんと世界を広げてゆく様子が気持ち良かった。人との出会いがあれば、離別、決別、死別、惜別もそれぞれ計算されたように(起承転結回収みたいな)きちんと書かれるしどれもエモーショナルで期待以上の読後感が得られた。 主人公の傍には瑞々しい自然が広がっていて、繊細な感性をもつ彼の目を通せば花鳥風月がいきいきと映し出され描写される。 明治時代の暮らしを知るための貴重な資料でもある。縁日で売ってるものとか祭の様子など。神田の人は気性が荒いの? 子供時代の遊びなど自分もやった!と共通性を発見して嬉しくなる。 作者はよくこんなに幼少期のことを覚えてるなー。

Posted by

見たことはないけれど、大正あたりの日本の風景はきっと原色が少ない風景だったんだと思う。 読んでいて想像するアースカラーの世界は自然の摂理の中に人間が存在することを思い出させてくれる。

Posted by

うまくは説明できないのだけれど、とても詩的な世界観。 前半のお惠ちゃんとの話もはかない感じだが、後半さいごの友だちの姉様の描写も気になる。ばあやと3人での最後の晩餐シーン。なぜただの豆腐があんなに旨そうに思えるのか!

Posted by

同時に読んでいた三浦しをんのエッセイに、この中勘助の記憶力の良さについて書いてあった。 確かに、仔細にわたって覚えているものだ。 小説とはいえ、あったこと、見たことは、自分の子供時代のことから来ているのだろうから。 今で言うなら発達障害の子供だったのかな? 感受性が強く、なん...

同時に読んでいた三浦しをんのエッセイに、この中勘助の記憶力の良さについて書いてあった。 確かに、仔細にわたって覚えているものだ。 小説とはいえ、あったこと、見たことは、自分の子供時代のことから来ているのだろうから。 今で言うなら発達障害の子供だったのかな? 感受性が強く、なんでもわかっているけれど、それを口に出せずに損をしている。 でも結構子供ってそんなものかも、とも思う。 丁寧に愛をたっぷり持って一緒にいてくれた伯母さんの温かさが身に染みる。 最期は可愛そうとも思えるけれど、伯母と言うのは甥っ子との甘やかな記憶で生きていけるものなのですよ。

Posted by

幼少期から次第に成長していく様子の描かれた、いわゆる自伝的小説。 展開の起伏があまりないので、読んでいる途中でなんとなく飽きてしまったものの、擬音の使い方をはじめとして言葉選びの美しい文章だった。 一気に読むよりも、それこそ新聞での連載のように少しずつ読み進める方が味わい深い...

幼少期から次第に成長していく様子の描かれた、いわゆる自伝的小説。 展開の起伏があまりないので、読んでいる途中でなんとなく飽きてしまったものの、擬音の使い方をはじめとして言葉選びの美しい文章だった。 一気に読むよりも、それこそ新聞での連載のように少しずつ読み進める方が味わい深い小説なのかもしれない。 書評に拠ればこの小説を「センチメンタル」と評するのは妥当ではないらしいが、いまいちよく分からない。甘やかな回顧であって感傷とは違うということだろうか。

Posted by